«Furu ike ya»: storia di un tuffo

Traduzione e tradimento del più celebre haiku di Bashō

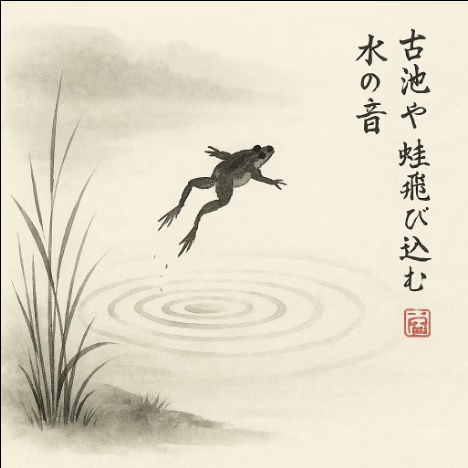

古池や

蛙飛び込む

水の音

Pochi versi hanno viaggiato quanto furu ike ya / kawazu tobikomu / mizu no oto (1686). Nel Giappone Edo rappresenta la svolta poetica di Matsuo Bashō; in Occidente è diventato un campo scuola per traduttori, studiosi e copywriter alla ricerca dell’“istante perfetto”. Oggi contiamo centinaia di versioni, dalle più filologiche alle più pop – segno di un testo che continua a «saltare» da una lingua all’altra come la sua rana originaria.

Furu ike – “stagno antico” – apre un paesaggio immobile. Il kireji “ya” è un taglio sonoro che sospende il discorso, creando vuoto (ma) prima dell’azione. «Kawazu» è parola arcaica per “rana”, scelta che aggiunge patina di tempo; l’ultimo sintagma, mizu no oto, condensa l’esperienza uditiva: non il “plop” della rana, ma «il suono dell’acqua».

La sfida di ogni traduttore è dunque stata nel tempo:

- Metricità (5-7-5 more[1], non sillabe)

- Silenzio / pausa del ya

- Onomatopea senza tradire la sobrietà zen

Il dibattito sui due testi autografi (uno con をと, uno con 音) mostra che perfino in Giappone esistono varianti, quindi nessuna versione occidentale potrà mai essere “definitiva”.

Le grandi famiglie di traduzioni in inglese

| Strategia | Esempi | Note critiche |

| Letteralista sobria | R.H. Blyth: “The old pond; / A frog jumps in — / The sound of the water.” | Riproduce il ritmo contemplativo, sacrifica il 5-7-5. |

| Onomatopeica | Alan Watts: “The old pond, / A frog jumps in: / Plop!”; Allen Ginsberg: “Kerplunk!” | Amplifica il mizu no oto, ma introduce comicità estranea al testo |

| Minimalista | Cid Corman: “old pond / frog leaping / splash” | Taglia articoli e verbi; punta sull’immediatezza. |

| Ermeneutica / espansiva | Kenneth Rexroth: “An old pond — / The sound / Of a diving frog.” | Ribalta l’ordine sintattico per far emergere l’eco spirituale, forse la più ardita. |

| Filologica con ritmo | Donald Keene: “The ancient pond / A frog leaps in / The sound of the water.” | Mantiene la triade nominale, recupera il tono classico. |

Il caso italiano: dallo zen al “plop”

In Italia la storia ricalca le fasi di avvicinamento al Giappone:

- Fosco Maraini (1962) – «Antico stagno! / La rana vi si tuffa / Il suono dell’acqua.» Ricerca di eleganza novecentesca.

- Irene Iarocci (1973) – «Il vecchio stagno / Una rana ci salta – / Plop!» Introduce la resa onomatopeica anglosassone.

- Paolo Pagli (2006) – «Stagno antico – / tuffo di rana – / rumore d’acqua», esempio di traduzione “di servizio” per saggi di estetica zen.

Queste versioni oscillano tra fedeltà semantica e adattamento metrico (tentativo di 5-7-5 in italiano) o tra fedele “rumore d’acqua” e resa fonosimbolica (plop, toc).

Ci sono alcuni nodi nella traduzione piuttosto comuni:

| Nodo | Domande per chi traduce | Esiti frequenti |

| La particella ya | Uso di segno di interpunzione? Pausa bianca? | Trattino em-dash (Blyth); punto esclamativo (Maraini); a-capo secco (Corman). |

| Arcaicismo di kawazu | Mantenere “rana” neutra o evocare l’antico? | “Frog” resta neutro in inglese; qualcuno (Rexroth) inserisce “diving” per colorire. |

| Il suono | Tradurre come sostantivo (“sound”) o onomatopea? | Dualismo silenzio-rumore: “sound of the water” vs “plop/kerplunk/splash”. |

Tradurre furu ike ya significa, in fondo, ripetere il gesto del poeta: fermare l’istante in cui silenzio e suono si toccano. Ogni nuova lingua è un nuovo stagno; la rana, inevitabilmente, continuerà a tuffarsi. Il compito del traduttore-comunicatore è far sì che, al di là delle parole, l’eco dell’acqua raggiunga ancora l’orecchio e la mente del lettore.

La mia versione è:

Nell’antico stagno

Una rana salta:

Rumore d’acqua.

«Nell’antico stagno / una rana salta: / rumore d’acqua.» nella mia visione restituisce l’haiku puntando su sobrietà e respiro. «Antico» traduce furu con una sfumatura veneranda, mentre l’articolo fuso in «nell’» evita prolissità e fa scivolare subito lo sguardo nello stagno. «Salta» è verbo neutro, fisico, quotidiano: rende l’energia del balzo senza tinte pittoresche; il due punti riproduce il vuoto del ya, che in italiano non ha corrispettivi, fermando il tempo prima del suono.

L’ultimo verso sceglie «rumore d’acqua» invece di un’onomatopea: non imita lo splash, lo lascia immaginare, preservando il minimalismo zen, di fondo evocativo più che descrittivo.

In poche parole: stessa immagine, stessa pausa, stesso silenzio, ma con un italiano fluido e leggero che parla a qualsiasi lettore.

Molte traduzioni italiane collegano esplicitamente lo stagno al gesto della rana – «vi si tuffa», «ci salta» – ma per me l’immagine deve restare sospesa. Nella mia lettura lo stagno rappresenta l’antico, il sicuro, il desiderio di immobilità; la rana incarna invece il movimento, l’azione, la spinta verso il cambiamento. Il rumore dell’acqua è l’incertezza: l’eco si estinguerà senza effetti, o si propagherà, consegnando la vittoria al dinamismo? Ognuno scelga la propria risposta.

Note:

[1] Nel sistema fonologico giapponese l’unità che si conta non è la sillaba (come facciamo in italiano), ma la mora (in giapponese: 拍 haku).

La mora è n “battito” di durata costante: ogni vocale breve, ogni consonante nasale finale (n), ogni geminazione (sokuon, la piccola っ) e ciascuna metà delle vocali lunghe valgono una mora. Tutte hanno lo stesso peso ritmico, mentre le sillabe italiane possono essere più o meno lunghe a seconda dei suoni che contengono, da cui la grande forzatura del cerare di rendere il metro delle more in sillabe.

Riferimenti bibliografici:

- Bashō, Matsuo. Oku no Hosomichi (奥の細道). 1689; ed. crit. Tokyo: Iwanami Shoten, 1990.

- Blyth, Reginald Horace. Haiku. Vol. 1: Eastern Culture. Tokyo: Hokuseido Press, 1949 (rist. 1981).

- Corman, Cid, trad. «old pond / frog leaping / splash». In Bashō’s Frog Haiku: 32 Translations, a cura di Ken Knabb, Bureau of Public Secrets, 2004.

- Ginsberg, Allen. «Kerplunk!». In Bashō’s Frog Haiku: 32 Translations, a cura di Ken Knabb, Bureau of Public Secrets, 2004.

- Keene, Donald, trad. «The ancient pond…». In Anthology of Japanese Literature: From the Earliest Era to the Mid-Nineteenth Century. New York: Grove Press, 1955.

- Labrune, Laurence. The Phonology of Japanese. Oxford: Oxford University Press, 2012.

- Maraini, Fosco. Ore giapponesi. Bari: Leonardo da Vinci Editrice, 1962.

- Pagli, Paolo. Haiku: Il fiore del nulla. Milano: Feltrinelli, 2006.

- Rexroth, Kenneth. One Hundred Poems from the Japanese. New York: New Directions, 1964.

- Vance, Timothy J. An Introduction to Japanese Phonology. Albany (NY): State University of New York Press, 1987.

- Watts, Alan. The Way of Zen. New York: Pantheon Books, 1957.

- Iarocci, Irene, trad. Cento haiku. Roma: Edizioni Paoline, 1973.

Articolo interessantissimo, di cui mi ha colpito grandemente la “mora”, differenza sostanziale con la nostra lingua, le cui ripercussioni sulle traduzioni devono essere veramente importanti.

Complimenti davvero!

Grazie, si è una differenza capitale che toglie un po’ valore a tutta una serie di sperimentazioni che ignorano questa regola basilare.