Il “terzo” partito americano.

Storia del figlio di un dio minore.

Tanto tuonò che piovve. Dopo breve, ma intenso parlare, il 4 luglio 2025, mentre gli Stati Uniti celebravano l’Indipendenza, Elon Musk lanciò l’ennesima sfida al sistema politico americano: la nascita dell’America Party. Un’iniziativa che si colloca nel solco di una rottura ormai irreparabile con Donald Trump e che mira a scardinare l’apparente duopolio tra Democratici e Repubblicani.

Il conflitto tra Musk e Trump, inevitabile viste le simili – e per questo potenzialmente conflittuali – personalità è deflagrato dopo l’approvazione della cosiddetta Big Beautiful Bill (la sobrietà non è la cifra dell’inquilino della Casa Bianca), una maxi-legge di bilancio da oltre 900 pagine fortemente voluta dal presidente in carica. Musk, che fino a poco tempo prima aveva guidato il Department of Government Efficiency (DOGE) ed era stato uno dei principali finanziatori della campagna di Trump, ha definito la manovra un “disgustoso abominio” e ha accusato il provvedimento di spingere il Paese verso la bancarotta, con un’esplosione del debito pubblico stimata in migliaia di miliardi di dollari in dieci anni.

L’inconciliabilità tra il fondatore di Tesla ed il Presidente divenne pubblica e brutale. Musk, con tono degno di un predicatore d’assalto – figura tanto comune, quanto folkloristica in America – ha promesso battaglia ai parlamentari che hanno votato a favore della legge: “Perderete le elezioni, anche se fosse l’ultima cosa che farò”. Trump, da parte sua, ha liquidato l’iniziativa come “ridicola”, sostenendo che Musk “ha perso il controllo”.

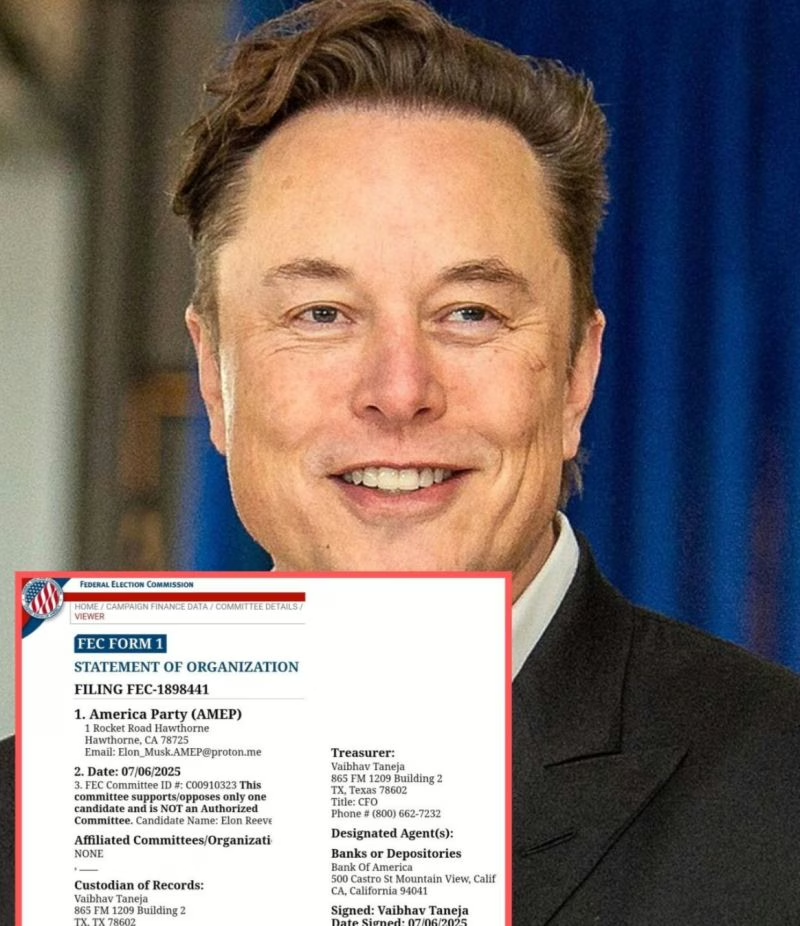

Il giorno dell’annuncio, Musk pubblicò un sondaggio sul suo social network X: “Dovremmo creare l’America Party?”. La risposta non lascia dubbi: oltre 1,2 milioni di votanti, con il 65% favorevole. Il giorno dopo, Musk ha ufficializzato la nascita del partito scrivendo: “Con un rapporto di 2 a 1, volete un nuovo partito politico e lo avrete. Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia. Oggi, America Party è nato per restituirvi la libertà”.

Poche ore più tardi, la sigla AMEP è stata registrata presso la Commissione elettorale federale, segnando il primo passo formale verso una partecipazione attiva alle prossime elezioni.

Musk non sembra voler puntare alla Casa Bianca nel breve termine, anche perché la nascita fuori dal suolo americano (è nato a Pretoria) gli preclude la corsa alla presidenza. L’obiettivo immediato è intervenire nelle elezioni di midterm del 2026, concentrando gli sforzi su due o tre seggi al Senato e una decina alla Camera. In fondo i tentativi di creare un terzo partito con prospettive di vita nel lungo termine sono falliti dalla metà del XIX secolo.

Secondo Musk, pochi seggi sarebbero sufficienti a determinare gli equilibri su leggi controverse, diventando ago della bilancia tra le due grandi coalizioni. Quanto questo possa essere vero, lo dimostra proprio il caso del Big Beautiful Bill: il provvedimento era passato alla Camera in maggio con un solo voto di margine, ha ottenuto successivamente l’approvazione del Senato (anche in questo caso con uno scarto minimo) e infine ha ricevuto il via libera finale dalla Camera, con 218 voti favorevoli e 214 contrari. Conquistare, alle prossime elezioni midterm un numero anche esiguo di candidati eletti, trasformerebbe America Party in un vero e proprio ago della bilancia in grado cui rivolgersi di volta in volta per ottenere l’approvazione delle leggi: un ruolo chiave, anzi, “una forza estremamente concentrata in un punto preciso del campo di battaglia”, sostanzialmente una riproposizione, in ambito politico, della teoria militare dello schwerpunkt di Hans von Seeckt, a sua volta presa e modificata dalla strategia tebana alla battaglia di Leuttra (esempio letteralmente citato da Musk stesso).

Ne è, improbabile che questo partito, alle elezioni di midterm, che non si preannunciano come una marcia trionfale per il tycoon newyorkese, possa fare presa, non solo presso elettori di origine repubblicana, delusi da Trump, ma anche da democrats “centristi” che non si riconoscono né nell’identitarismo wokista e progressista del Partito Democratico, né nel populismo trumpiano. Al di là dei tatticismi di Musk, desideroso di fare uno sgambetto a Trump, il caso dell’America Party richiede una riflessione sulla storia dei terzi partiti negli Stati Uniti.

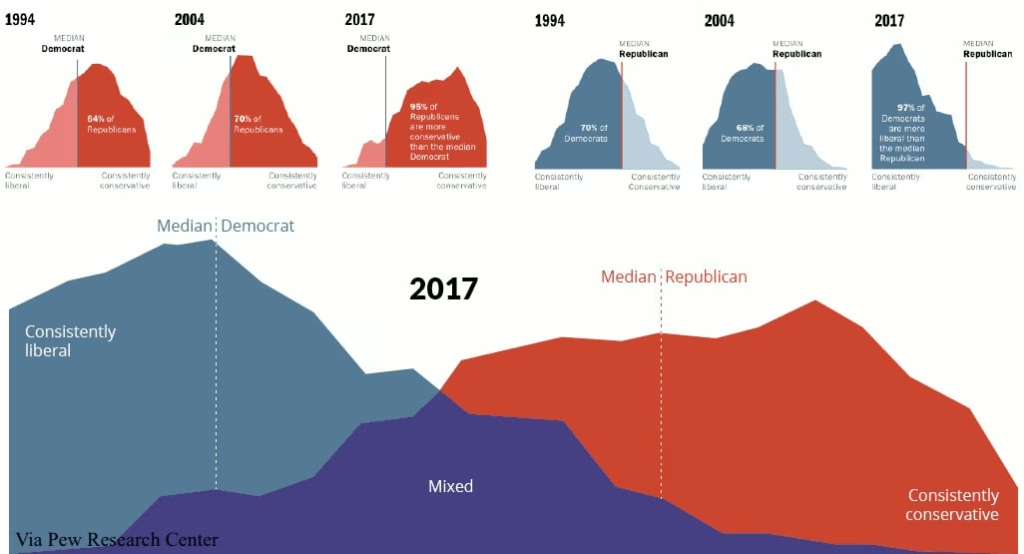

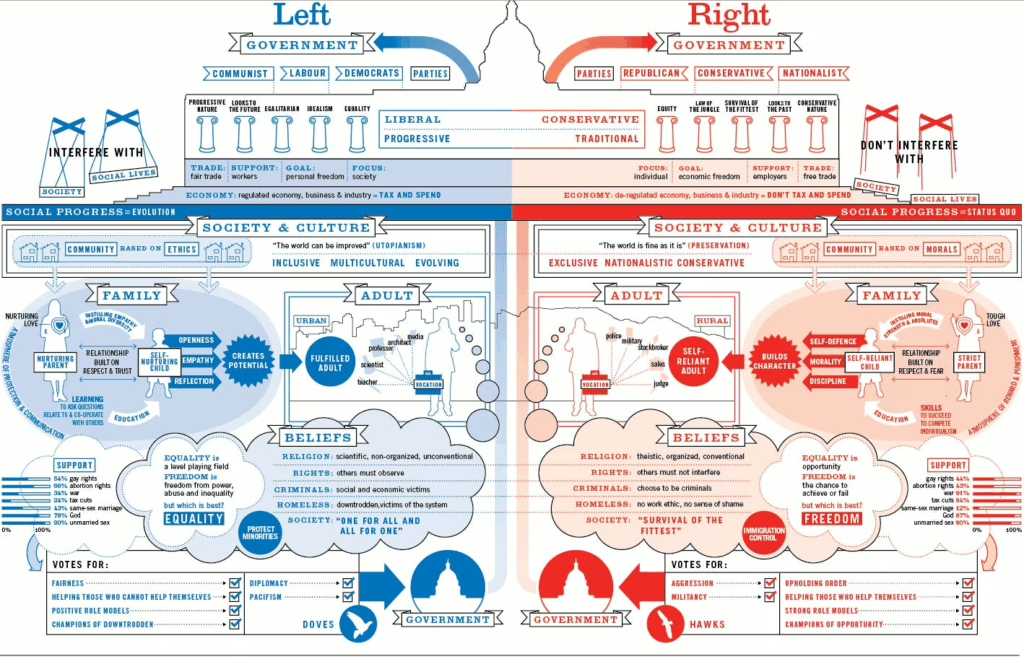

La democrazia americana contemporanea è caratterizzata da una spiccata bipolarità tra le sue due fazioni politiche, il Partito Repubblicano e il Partito Democratico. Nell’immaginario popolare, i due partiti, i Rossi e i Blu, sono separati da nette linee di demarcazione ideologiche: i Democratici sono progressisti e pro-centralizzazione; i Repubblicani, invece, sono conservatori, sia socialmente, sia fiscalmente. Nonostante la popolazione di 330 milioni di persone, la persistenza del bipolarismo politico degli Stati Uniti suggerisce che, in effetti, gli americani si collochino nettamente tra queste due categorie; senza il sostegno popolare, questa divisione sistematica non avrebbe potuto persistere.

Questa conclusione, tuttavia, non potrebbe essere più lontana dall’attuale stato della scena politica americana. Uno studio del 2021 sulle tipologie politiche negli Stati Uniti, condotto dal Pew Research Center, evidenzia profonde divisioni in entrambe le coalizioni di partito, nonché un crescente bipolarismo tra il Partito Repubblicano e quello Democratico. Andando oltre la distinzione riduzionista tra Rossi e Blu, il Pew Research Center categorizza allo stesso modo il popolo americano in nove posizioni ideologiche: Conservatori di fede e bandiera, Conservatori impegnati, Destra populista, Destra ambivalente, Emarginati stressati, Sinistra outsider, Pilastri democratici, Liberali dell’establishment e Sinistra progressista. Quindi, se gli americani sono così diversi ideologicamente, perché non esiste un terzo partito di rilievo (o quarto, quinto, ennesimo…) negli Stati Uniti?

Quando gli Stati Uniti furono fondati nel 1787, i Padri Fondatori, figure chiave che scrissero la Costituzione americana, ritenevano che lo spirito di parte avrebbe influito negativamente sui valori democratici che il Paese avrebbe dovuto sostenere. John Adams, uno dei Padri Fondatori e secondo Presidente degli Stati Uniti, scrisse: “Una divisione della Repubblica in due grandi partiti… è da temere come il più grande male politico”. Analogamente, James Madison, un altro Padre Fondatore e quarto Presidente degli Stati Uniti, scrisse che avere una maggiore varietà di partiti e interessi avrebbe “reso meno probabile che la maggioranza della popolazione avesse un motivo comune per violare i diritti degli altri cittadini”. Di conseguenza, agli albori della democrazia americana, fu facile fondare un terzo partito politico dominante. Il Partito Repubblicano stesso nacque come terzo partito negli anni ’50 dell’Ottocento, quando si formò una coalizione che si opponeva all’espansione della schiavitù nei territori occidentali tra i Democratici e i Whig, le due principali fazioni politiche dell’epoca. Altri partiti nacquero anche dal dibattito sulla schiavitù nel XIX secolo: il Liberty Party (1840 – 1850) ed il Free Soil Party (1848 – 1852) furono formati da sostenitori antischiavista mentre i Democratici e i Whig stavano diventando più pro-schiavitù, anche se spesso in modo passivo e non interessato.

Il partito Free Soil nominò persino un presidente, Martin van Buren, nel 1848, a dimostrazione del ruolo di primo piano che un terzo partito avrebbe potuto assumere in breve tempo. Questo perché, per far emergere partiti di spicco al di fuori dei due partiti principali, bastavano persone, schede elettorali e denaro (dato che i candidati dovevano stampare e fornire le proprie schede agli elettori). Non appena ebbero abbastanza sostenitori, i partiti terzi poterono contendersi il potere. Dalla metà del XIX secolo, tuttavia, la politica americana vide la crescente forza dello spirito di parte e la quasi totale scomparsa dei partiti minori dalla sfera politica. Ogni presidente degli Stati Uniti dal 1852, infatti, è stato o un Democratico o un Repubblicano. La spiegazione più comune per l’emergere e la persistenza della politica bipolare negli Stati Uniti proviene da uno studio del 1954 del sociologo francese Maurice Duverger.

La “legge di Duverger”, come è diventata nota in scienze politiche, sostiene che i sistemi a maggioranza semplice e a scrutinio unico favoriscono un regime politico bipartitico. Tali meccanismi elettorali sono chiamati “first-past-the-post“, il che significa che ogni elettore ha un voto e il candidato con il maggior numero di voti è il vincitore. Gli Stati Uniti sono un esempio di paese con il sistema maggioritario a turno unico, che i Padri Fondatori avevano importato dal meccanismo elettorale inglese del 1430. Contrariamente a un sistema di rappresentanza proporzionale, in cui i seggi parlamentari corrispondono alla percentuale di voti ricevuti, un sistema maggioritario a turno unico vede solo il candidato con il maggior numero di voti diventare il vincitore. Poiché le elezioni “chi vince prende tutto” non offrono alcuna ricompensa per chi ottiene meno della maggioranza dei voti, sia i Repubblicani che i Democratici, col tempo, hanno abbandonato i distretti in cui avevano scarso sostegno a favore di distretti in cui avevano già un seguito considerevole e relativamente devoto.

Pertanto, invece di competere per i voti reciproci, i Repubblicani hanno abbandonato i distretti urbani e i Democratici hanno abbandonato i distretti rurali, creando una dinamica di rafforzamento del divario tra Democratici urbani e Democratici rurali nella replicazione elettorale negli Stati Uniti contemporanei. Inoltre, a partire dal Movimento per i diritti civili degli anni ’60, la polarizzazione tra Repubblicani e Democratici ha finito per comprendere molto più dei codici postali degli elettori. In quella che la politologa Liliana Mason definisce “megaidentità”, altre identità sociali, tra cui razza e religione, sono correlate all’affiliazione politica. Pertanto, esistono profonde divisioni all’interno del pubblico americano, non solo in base al partito politico di appartenenza, ma anche in base alla razza con cui si identifica, alla religione a cui si attribuisce, al fatto che viva in aree urbane o rurali, alla fascia di reddito e al livello di istruzione ricevuto. Ciò significa che il bipolarismo negli Stati Uniti è un fenomeno socio-politico.

Dopo l’unico felice avvento di un terzo partito, il Grand Old Party, che sostituì, in un decennio, la galassia whig la storia politica americana ha visto sorgere dei partiti con l’ambizione di essere polo attrattivo di larghe fasce di elettorato che, proprio per il meccanismo elettorale “first-past-the-post”, non sono riusciti a sopravvivere nell’agone politico americano.

Il caso più eclatante e genuino, anche se ora relegato solo nell’ambito della riflessione storiografica, fu quello del People Party che, nato nel 1890, all’interno del mondo agrario, affamato dalla siccità e dallo sfruttamento del capitale seppe fare sintesi delle istanze sia del sotto proletariato dell’Ovest dove il movimento assunse un carattere nettamente classista, sia dell’impoverito ceto agrario del Sud, dove, al contrario, le istanze erano interclassiste e “nazionali”. Il carattere di questo nuovo partito, per le élite politiche democratiche e repubblicane “eversivo”, stava nell’alleanza che i populisti del Sud – delusi dai democratici – avevano saputo varare con gli afroamericani – delusi dai repubblicani.

Non a caso Thomas Watson, candidato populista alla vicepresidenza nel 1896, intitolò un suo opuscolo di propaganda con le significative parole: “Non è una rivolta, è una rivoluzione”. Purtroppo alle elezioni presidenziali del 1896 il People Party, che aveva “piazzato” al Congresso una significativa pattuglia di rappresentanti e senatori, grazie alla crisi economica che giunse al suo climax nel 1894, accettò di entrare in ticket con il partito democratico, nella speranza di “contaminarlo”. L’errore fu strategico: in un sistema gravitazionale è l’entità più grande che attrae la più piccola. La sconfitta del giovane candidato Bryan fece si che le istanze populiste vennero assorbite e, alla lunga, rese nulle dal partito dell’asinello. Caso diverso fu quello del Bull Moose (alce maschio) di Theodore Roosevelt, uno dei più popolari presidenti americani.

Dopo essere stato alla Casa Bianca dal 1901 al 1908, Theodore Roosvelt non si arrese alla sconfitta nelle primarie del partito repubblicano e decise di scendere in campo come volto di una nuova entità politica: il partito progressista. Si trovò così, nelle elezioni del 1912, ad affrontare quello stesso William Taft che lui in prima persona aveva scelto come suo successore. Non andò benissimo alla fine né a Roosvelt né al suo ex delfino, visto che la corsa venne vinta dal democratico Woodrow Wilson. A Roosvelt rimase comunque la discreta soddisfazione di essere il candidato di un terzo partito con più successo della storia americana. Nessuno riuscirà mai più a raggiungere il suo 27% di preferenze partendo da oustider. L’ex presidente riuscì addirittura a portarsi a casa otto grandi elettori, riuscendo a mettere la sua “Bull Moose” (l’alce toro) tra l’elefante repubblicano e l’asino simbolo dei democratici.

L’esperto Roosevelt, era ben consapevole che il suo grande prestigio non poteva scalfire la logica bipolare del sistema, semplicemente il suo voto fu volutamente contro il suo vecchio partito d’appartenenza, sempre più lontano dalle prospettive riformiste che furono la cifra della presidenza di Teddy.

Si può ricordare la parabola dell’American Indipendent Party, fondato nel 1967. L’AIP è noto principalmente per la sua candidatura nel 1968 dell’ex governatore democratico George Wallace dell’Alabama, che vinse in 5 Stati (il tradizionale Solid South) con 46 / 538 voti elettorali, arrivando terzo a livello nazionale, nelle elezioni presidenziali di quell’anno, con un programma di stampo nettamente segregazionista di “legge e ordine”, contro i due principali candidati Richard M. Nixon e Hubert H. Humphrey. La spaccatura avvenuta nel 1968 all’interno del partito democratico non può non ricordare, anche per la sua dimensione territoriale, quella che portò alle candidature di Stephen A. Douglas (espressione dei democratici del Nord e dell’Ovest, che non rese neppure un voto elettorale)e di John C. Breckinridge (espressione del Solid South che ottenne 72/303 voti elettorali) alle elezioni del 1860, che videro la prima vittoria di un candidato repubblicano: Abraham Lincoln.

Se il progetto di Musk deve trovare analogie con il passato può trovarle nell’esperienza politica del miliardario Ross Perot, che – nel 1992 – ottenne quasi il 19% del voto popolare, arrivando secondo in due Stati, ma senza portare a casa neanche un grande elettore. Perot, sfruttò la sua influenza per orientare il suo elettorato a favore di Clinton, risultando decisivo con i suoi 19 milioni e 643 mila voti per la sconfitta del repubblicano George Bush, avvicinatosi – a detta di molti – troppo ai movimenti politico-religiosi di destra. Perot, a onor del vero, ci riprovò anche quattro anni dopo, ottenendo un ragguardevole 8,4% con il suo Reform party

No, al momento non vi è futuro per un vero “terzo” partito negli Stati Uniti, anche se le elezioni presidenziali e quelle politiche vedono sempre la presenza di numerosi candidati, di “testimonianza” (nelle elezioni del 2024 solo 2 senatori sono “indipendenti”, mentre non si conta alcun rappresentante).

Musk è solo l’“agente del caos”.

Ottimo!