Viaggio nella storia dei Paesi dell’ex-URSS: Moldova

Il non-riconoscimento internazionale pleno iure dell’annessione romena della Bessarabia (1918): aspetti poco noti della storia dell’attuale Moldova

L’odierna Repubblica di Moldova[1] (con capitale Chişinău) non è purtroppo molto conosciuta in Italia, ancorché la sua importanza strategica sia evidente, specialmente a partire dal 24 febbraio 2022 (inizio dell’aperto conflitto russo-ucraino, invero latente fin dal 2014)… ancor meno noto è il passato, recente e non, di questo Stato post-sovietico, che proclamò l’indipendenza il 27 agosto 1991 per quanto sia stata riconosciuta dai più, inclusa l’Italia, solo alla fine di dicembre 1991, DOPO la fine dell’Unione Sovietica.

Vi è tuttavia uno Stato dell’Unione Europea, la Romania, in cui le vicende dei territori che compongono l’attuale Repubblica di Moldova sono molto più note, in quanto (quasi) tutta l’attuale Repubblica di Moldova nei confini internazionalmente riconosciuti, oltre a due aree della Bessarabia storica che oggi sono ucraine, fece parte integrante del Regno di Romania (Regatul României) dal 1918 al 1940, dopo il crollo della Monarchia russa nel marzo 1917.

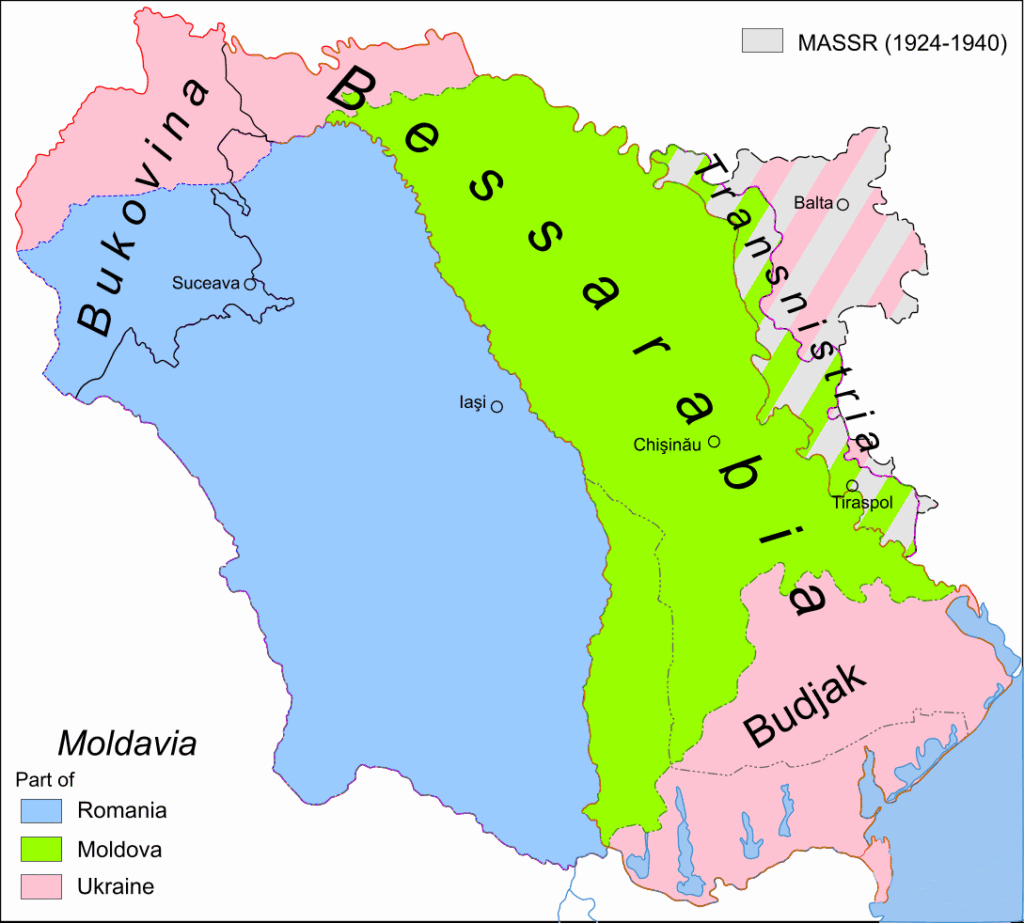

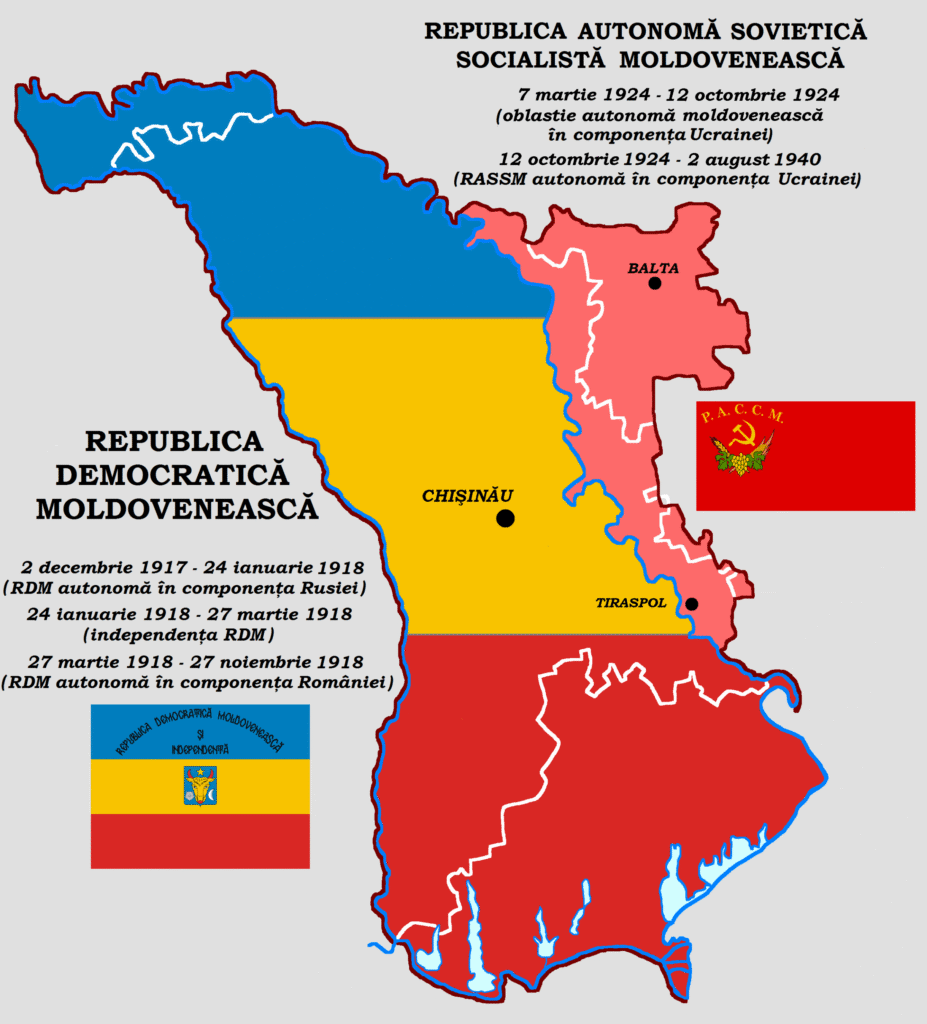

Diciamo subito che, come apparirà presto evidente, Bessarabia (Basarabia) e Repubblica di Moldova (Republica Moldova) non coincidono: ci sono due importanti aree bessarabe (a nord e a sud) che oggi sono ucraine e non moldave e, a livello teorico, vi è un’area moldava che non fu mai bessaraba né romena[2] (parlo della Pridnestrov’e o Transnistria).

Non intendo parlare ora della Moldova indipendente, e neppure della Moldova sovietica (suo diretto antecessore), bensì di un avvenimento della storia diplomatica che è spesso obliato, prendendo spunto dall’ottimo ed erudito libro di Marcel Mitraşca, Moldova: a Romanian province under Russian rule: diplomatic history from the archives of the great powers (Algora publishing, New York 2002), una delle poche opere a trattare in extenso la questione, c’est-à-dire il mancato riconoscimento, non solo da parte dei sovietici (in modo esplicito) ma anche da parte delle principali potenze (in modo implicito) dell’annessione unilaterale della Bessarabia alla Romania, avvenuta il 9 aprile 1918 n.s.

La peculiarità dell’annessione della Bessarabia al Regno di Romania sta nel fatto che fu l’unica “amputazione” occidentale del cessato Impero russo a non essere mai riconosciuta dal governo russo sovietico (esistente dal 7/11/1917 n.s) e poi dall’Unione Sovietica (nata il 30/12/1922).

Infatti lo Stato sovietico riconobbe de iure:

- l’indipendenza della Repubblica di Estonia (Eesti Vabariik) con il trattato di Tartu del 2 febbraio 1920 che, si noti, assegnava a Tallinn anche le due aree di Jäänilinn (in russo Ivangorod) e del Petserimaa (ove c’è il monastero di Petseri, in russo Pečory) che Stalin assegnò unilateralmente alla RSFSR nel gennaio 1945 dopo la riconquista sovietica e che tuttora sono russe, ad onta delle proteste estoni dei ‘90 e dei primi 2000’.

- l’indipendenza della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublika) con il trattato di Mosca del 14 luglio 1920, che riconosceva i diritti del governo lituano allora stabilito a Kaunas su Vilnius (contesa dai polacchi[3]) e su un’area oggi parte della Belarus (idem)

- l’indipendenza della Repubblica di Lettonia (Latvijas Republika) con il trattato di Mosca dell’11 agosto 1920 che, si noti, assegnava a Rīga anche l’area dell’Abrene (contigua al Petserimaa allora estone) assegnata da Stalin unilateralmente alla RSFSR nel gennaio 1945, dopo la riconquista sovietica, e tuttora russa (i lettoni paiono rassegnati)

{non stiamo qui a vedere che tutti questi tre trattati saranno violati dal Cremlino, di fatto già nell’autunno 1939 dopo il patto Ribbentrop-Molotov (23 agosto 1939) con i “trattati ineguali” di Mosca imposti in successione ai Baltici (Estonia, 28 settembre; Lettonia, 5 ottobre; Lituania, 10 ottobre, l’unica che ottenne qualcosa in cambio e cioè Vilnius) ed esplicitamente con l’occupazione militare di metà giugno 1940 seguita dalla sovietizzazione forzata che diede nascita a tre nuove repubbliche sovietiche, la ENSV (RSS di Estonia) il 3 agosto 1940, la LPSR (RSS di Lettonia) il 5 agosto 1940 e la LTSR (RSS di Lituania) il 6 agosto 1940: il principio tuttavia rimane, Mosca accettò per 20 anni, con tutti i crismi, la perdita del Baltico}.

Inoltre, lo Stato sovietico cedette de iure alla Polonia (Rzeczpospolita Polska) con la pace di Rīga del 18 marzo 1921 l’attuale Belarus occidentale (sostanzialmente i voblasci di Hrodna e Brest e la parte più occidentale del voblasć di Minsk) e l’attuale Ucraina occidentale, almeno quella che fu russa [la Galizia è ancora più occidentale, ma era austriaca e dunque i sovietici erano fuori causa nemo dat quod non habet], vale a dire gli attuali oblasti di Luc’k (Volyn’) e di Rivne.

Se consideriamo che l’indipendenza della Finlandia (proclamata il 6/12/1917) era stata riconosciuta dal neo-governo di Lenin fin dal 31/12/1917 n.s (i confini saranno poi stabiliti con la seconda pace di Tartu del 14 ottobre 1920) e che la Polonia era già stata in un certo senso riconosciuta addirittura dal governo provvisorio del principe L’vov il 16/29 marzo 1917, immediatamente dopo la fine della Monarchia, si può affermare che TUTTA la frontiera occidentale di quello che presto diverrà URSS era stata definita con l’assenso (non certo volontario !) dei sovietici..con un’eccezione, la frontiera con la Romania, che MAI il Cremlino riconobbe !

Le “stranezze” non finiscono qui… il riconoscimento dell’annessione romena della Bessarabia alla fine non fu dato neppure dalle Potenze dell’Intesa (almeno in solido) ed è di questo episodio di storia diplomatica che vorrei parlarvi qui.

La Russia imperiale aveva annesso le terre che decise di denominare “Bessarabia” (l’area compresa tra il Prut e il Nistru/Dnister/Dnestr) che in precedenza facevano parte -il grosso- del principato di Moldavia (sotto alta sovranità ottomana) o -in piccola parte[4]– dell’Impero ottomano tout court, con la pace di Bucarest (Bucureşti) del 16/28 maggio 1812, che si rese necessaria per l’imminente attacco napoleonico alla Russia (iniziato il 22 giugno 1812…data che porta evidentemente male agli invasori !); ciò obbligò Alessandro I (1801-1825) ad abbassare le pretese avanzate dal 1806 (scoppio della guerra russo-turca) e ad accontentarsi della parte orientale del principato di Moldavia laddove sino ad allora la Russia avrebbe desiderato annettersi TUTTA la Moldavia (cap. Iaşi) e addirittura la Valacchia (Ţara Românesca, l’altro principato danubiano, con capitale Bucarest).

La Bessarabia (dapprima oblast’, dal 1871 gubernija) rimase integralmente sotto il dominio russo dal 1812 al 1917, con l’eccezione degli anni 1856-1878 in cui il principato di Moldavia poté riannettere, per deliberazione del Congresso di Parigi (riunito per fare la pace dopo la Guerra di Crimea 1853-1856), la parte meridionale che formò i tre judeţe (dipartimenti) di Cahul (oggi in Moldova), Ismail (oggi l’ucraina Izmaïl) e Bolgrad (oggi l’ucraina Bolhrad); ciò fu ereditato dalla Romania dopo l’Unione (Unirea Principatelor) del 24 gennaio 1859 v.s[5] sotto il domn Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) e la posteriore formazione di un governo romeno unificato con capitale Bucarest (febbraio 1862): la Russia imperiale obbligò la Romania a restituirle l’area nel 1878, prendendo a pretesto l’aiuto russo nella guerra con la Turchia del 1877-1878 che finì, inter alia, con il pieno riconoscimento dell’indipendenza dalla Sublime Porta della Romania (ancora Principato, poscia dalla primavera 1881 Regno) proclamata il 10/22 maggio 1877.

La fine della Monarchia dei Romanov nel marzo 1917 (n.s) fece presto sentire i suoi effetti anche nella lontana e arretrata Bessarabia, che nel secolo precedente era stata russificata; inoltre la Bessarabia era rimasta lontana dalla rinascita nazionale romena (renaşterea naţională) e dall’occidentalizzazione che ebbe luogo nei due Principati (e poi nella Romania unificata) durante il XIX secolo, epoca in cui ad esempio -cosa spesso obliata in Occidente- il romeno cessò di essere scritto in caratteri cirillici[6] e adottò la grafia latina modificata che, con pochi mutamenti, mantiene tuttora.

La seconda rivoluzione, quella bolscevica del 7/11/1917 n.s (25 ottobre v.s), sconvolse il fragile status quo esistente dal marzo 1917 e spinse le aree periferiche ad atti di tipo separatistico, dapprima in Ucraina (7/20 novembre 1917), subito dopo nel Caucaso meridionale (15/28 novembre 1917[7]) e poscia in Bessarabia (2/15 dicembre 1917[8]).

In Bessarabia venne dapprima proclamata dallo Sfatul Ţării “Consiglio del Paese”, eletto poco prima, una “Repubblica democratica moldava” (Republica democratică moldovenească, nelle fonti russe Moldavskaja Narodnaja Respublika “Repubblica popolare moldava”) ENTRO una futura Russia federale (2/15 dicembre 1917), passo del tutto analogo a quello intrapreso il mese precedente dalla Rada ucraina di Kyïv che con il III Universale (7/20 novembre 1917) proclamò la UNR (Ukraïns’ka Narodna Respublika “Repubblica popolare ucraina) ALL’INTERNO di una futura Russia federale e solo con il IV Universale (datato 9/22 gennaio 1918, ma in realtà emesso nella notte fra il 24 e il 25 gennaio 1918 n.s) adottò la piena e assoluta indipendenza, mantenendo lo stesso nome UNR.

Nel gennaio 1918 l’élite culturale bessaraba (che incominciava a definirsi “moldava”) era ormai pronta a recidere ogni legame formale con la Russia, divenuta bolscevica due mesi prima.

Nella seconda metà di gennaio 1918 le truppe del Regno di Romania, su invito dei nazionalisti romenofili, entrarono in Bessarabia per proteggerla dai bolscevichi (23 gennaio 1918 n.s[9]) e Chişinău fu occupata dalle regie truppe romene il 26 gennaio n.s[10]; ciò provocò la definitiva rottura fra il governo di Lenin e la Romania (i rapporti erano già pessimi e il 13/1/1918 n.s i sovietici avevano arrestato il Ministro romeno a Pietrogrado Constantin Diamandy che fu poi liberato ed espulso, causando la rottura dei rapporti diplomatici con la Russia[11]); il governo bolscevico (all’epoca ancora a Pietrogrado[12]) fece una durissima protesta, confiscò le riserve d’oro romene trasferite in Russia durante la Grande Guerra per proteggerle dai tedeschi che occuparono Bucarest il 6 dicembre 1916 (donde una querelle non ancora del tutto risolta) e dichiarò “nemico del popolo” il gen. Ščerbačëv, comandante del Fronte romeno (uno dei cinque Fronti russi) che aveva favorito l’avanzata delle forze romene anche se probabilmente lo fece per il suo antibolscevismo e non per favorire le mire territoriali dei romeni, che saranno presto condannate duramente anche dai “bianchi”.

Il 6 febbraio 1918 n.s (ma per i romeni e i bessarabi/moldavi il 24 gennaio v.s, data sacra in quanto nel 1859 in quel giorno era avvenuta l’Unione dei Principati, primo passo per la creazione della Romania!) la Repubblica democratica moldava (RDM) proclamò la propria indipendenza dalla Russia ma, a differenza dell’Ucraina (che agì anch’essa in due tappe come abbiamo visto) fu subito chiaro che sarebbe stata un’indipendenza effimera.

E così fu.

Il 9 aprile 1918 n.s (27 marzo v.s) lo Sfatul Ţării proclamò l’Unione della Bessarabia al Regno di Romania sub condicione mail 10 dicembre 1918 n.s, DOPO la fine della Grande Guerra e la vittoria dell’Intesa, il medesimo Sfatul Ţării su forte pressione romena proclamò l’Unione incondizionata con il Regno di Romania.

I romeni divisero la Bessarabia in 9 judeţe (Hotin, Bălţi, Soroca, Orhei, Lăpuşna ove c’è Chişinău, Cahul, Ismail, Cetatea Albă, Tighina) di cui 5 sono oggi in Moldova (Bălţi, Soroca, Orhei, Chişinău, Cahul), 3 sono in Ucraina (Hotin/Khotyn, Ismail/Izmaïl, Cetatea Albă/Bilhorod-Dnistrovs’kyj) e 1 (Tighina/Bender) è de iure in Moldova ma de facto è in mano ai secessionisti della Pridnestrov’e (la cosiddetta Transnistria): questa suddivisione ricalcava quella russa imperiale in 8 uezdy (distretti) cui i romeni si limitarono ad aggiungere Cahul.

Lo Stato sovietico, della cui durissima reazione iniziale nel gennaio 1918 abbiamo già parlato, non riconobbe questa annessione né lo fecero i bianchi che protestarono alla conferenza di Versailles nel 1919 (ricordiamo che esistettero sino a tutto il 1919 e anche nel 1920 dei governi bianchi che si pretendevano panrussi… “Ministro degli Esteri” di vari governi bianchi, e particolarmente di Kolčak, era quel Sergej Sazonov che fu Ministro degli Esteri imperiale dal 1910 al 1916).

Mosca continuò nel suo rifiuto adamantino anche dopo la fine ingloriosa dell’ultimo tentativo bianco, quello di Vrangel’ (novembre 1920) e anzi iniziò a contrastare la mossa romena anche ideologicamente, promuovendo l’idea di una “nazionalità moldava” che avrebbe avuto ben poco in comune con la “nazionalità romena” neppure la lingua (posizione dei sovietici era che il “moldavo”, pur neolatino, non fosse romeno, tesi ancora sostenuta da molti filorussi in Moldova).

Il 12 ottobre 1924 i sovietici crearono sul loro territorio, entro la RSS di Ucraina, una RASSM (RSS autonoma di Moldova), con capitale dapprima Balta (1924-1929) e poi Tiraspol’ (1929-1940), che rivendicava l’intera Bessarabia, allora in mano romena, in quanto etnicamente “moldava”; in quel periodo, specialmente all’epoca del commissario del popolo all’Educazione della RASSM tov. Pavel Chior, 1929-1932, si cercò di differenziare pesantemente il “moldavo” -eretto a lingua ufficiale della RASSM accanto al russo e all’ucraino in attesa di introdurlo nella Bessarabia una volta “liberata” dal “giogo” di Bucarest-dal romeno standard, ispirandosi ai dialetti locali e favorendo una grande slavizzazione (furono anche pubblicate grammatiche di questa nuova lingua, poi abbandonata dagli stessi sovietici… il “moldavo” di età più tarda era semplicemente romeno scritto in caratteri cirillici russi, con qualche imprestito e calco russo); dalla RASSM nascerà il 2 agosto 1940 la RSSM (Moldova sovietica) e alla RASSM si ispira oggi la Pridnestrov’e secessionista che ha mantenuto il “moldavo” in caratteri cirillici[13] come lingua ufficiale (accanto al russo e all’ucraino) e conserva nel nome ufficiale l’aggettivo “moldava” (Repubblica moldava del Nistro, in russo Pridnestrovskaja Moldavskaja Respublika, in ucraino Prydnistrovs’ka Moldavs’ka Respublika, in “moldavo” Republika moldovenjaskă nistrjană che starebbe per il romeno standard Republica moldovenească nistreană ove il cirillico я rende “ea” e il cirillico ь rende “ă”).

Si potrebbe pensare che le Potenze dell’Intesa vittoriosa[14] (Regno Unito, Repubblica francese, Regno d’Italia, Impero del Giappone) con gli alleati minori, e le Potenze associate (massime gli Stati Uniti d’America) riconoscessero d’emblèe questa annessione, come riconobbero, e spesso sancirono, molte altre annessioni, anche molto meno fondate.

Non andò propriamente così.

Innanzitutto, gli USA, durante la reazione antiwilsonista che porterà come è noto al rigetto da parte del Senato USA del trattato di Versailles del 28 giugno 1919, entrarono in una fase isolazionista… si disinteressarono, in buona parte, dell’intera Europa (se non per ricordare agli europei di pagare i debiti di guerra) e a fortiori di un’area oscura la cui esistenza era vagamente nota solo a pochissimi americani!

Le potenze dell’Intesa propriamente detta (Italia, Francia, Regno Unito, Giappone) invero riconobbero e garantirono l’annessione romena della Bessarabia, con il trattato di Parigi con la Romania del 28 ottobre 1920… .il trattato però andava ratificato (sarebbe entrato in vigore solo dopo la ratifica di TUTTI i firmatari) e non si riuscì ad ottenere la ratifica di tutti e cinque i firmatari, ne mancò uno (il Giappone), quindi non andò mai in vigore

Va subito detto che ci sono responsabilità gravi della diplomazia romena (in particolare di Take Ionescu, nei primi anni ‘20) che non seppe “cogliere l’attimo” e andò a rilento.

La Gran Bretagna ratificò per prima il trattato nel 1921 (allorché non riconosceva ancora lo Stato sovietico, ciò che farà a fine gennaio 1924, pochi giorni prima dell’Italia), precedendo addirittura la Romania, che avrebbe dovuto essere la prima interessata, e invece attese l’aprile 1922.

La Francia lo ratificò nel marzo 1924, per decisione del Primo Ministro Poincaré, già Presidente della Repubblica dal 1913 al 1920 (la Francia riconobbe l’URSS solo nell’ottobre 1924, con un altro governo, di gauche).

In quell’epoca sarebbe stato facile ottenere la ratifica italiana e anche quella del Giappone (in quei giorni nessuno dei due Stati riconosceva l’URSS), chiudendo la questione in fretta.

I romeni, però, trascurarono di sollecitare la ratifica dell’Italia e ignorarono del tutto il Giappone, arrivando a chiudere la propria Legazione a Tōkyō nel febbraio 1922 “per ragioni economiche”!

Intanto però le cose cambiarono in Italia; il 28 ottobre 1922 ci fu la Marcia su Roma e il 31 ottobre di quell’anno iniziò il governo Mussolini; il nuovo governo, ancora non del tutto fascista a quell’epoca, si risentì dell’atteggiamento romeno e decise di non ratificare il trattato; solo allora la Romania si accorse della necessità di ménager l’Italia (che nel febbraio 1924 aveva riconosciuto l’URSS e dunque aveva ormai una ragione in più per non irritare i sovietici) ma ci vorrà la visita del gen. Averescu a Roma (Primo Ministro romeno 1926-1927) nel settembre 1926[15] perché Mussolini decida di ratificare il trattato, non senza il rischio di una crisi dei rapporti con Mosca, che rientrò (la Camera dei deputati ratificò il trattato l’8 marzo 1927 e il Regio Senato il 3 aprile 1927).

A questo punto, perché il trattato entrasse in vigore, mancava solamente la ratifica nipponica.

Il Giappone avrebbe sicuramente ratificato anche questo trattato (se minimamente sollecitato), come ne ratificò decine di altri a lui indifferenti (tipo il nostro con l’Austria, trattato di Saint-Germain del 12 settembre 1919 ecc), ma nel 1921-1924!

Il 20 gennaio 1925 il Giappone, ultima delle grandi potenze (con l’eccezione degli USA che attesero il novembre 1933 sotto Franklin Delano Roosevelt) riconobbe l’Unione Sovietica (cessò quindi di esistere l’ultima[16] Ambasciata russa diretta da un diplomatico “bianco”, nella fattispecie l’Incaricato d’affari Dmitrij Abrikosov che ci ha lasciato delle interessanti memorie edite dallo studioso nordamericano George A. Lensen) e da allora in poi il Giappone dovette tener conto della posizione sovietica, che minacciò rappresaglie (diritti di pesca a Sakhalin’, questioni mancesi ecc.), in caso di ratifica del trattato.

I giapponesi erano inoltre offesi dall’assoluta indifferenza che i romeni manifestarono nei loro confronti quasi che la ratifica fosse un atto dovuto: dal 1927 la Romania fece qualche gesto verso il Giappone ma mancò una mossa spettacolare, data anche la distanza (ad esempio la visita del Sovrano romeno in Giappone avrebbe probabilmente risolto la situazione).

Insomma, i giapponesi non ratificarono il trattato e, a partire dal 1934/1935 (e fino al 1939) anche britannici e francesi -che lo avevano ratificato sin dai primi ‘20- non erano più così entusiasti di vederlo in vigore.

Il “trattato della Bessarabia” quindi, privo della ratifica giapponese, non entrò mai in forza e l’Intesa -ormai non più esistente- perciò mai riconobbe l’annessione della Bessarabia alla Romania!

Allorché nel pomeriggio del 26 giugno 1940 il commissario del popolo agli Esteri dell’URSS Molotov diede il suo famoso e brutale ultimatum al Ministro di Romania a Mosca Davidescu, si poteva quindi sostenere da parte sovietica con una certa qual verosimiglianza formale che la Romania era solo “potenza occupante” e non aveva la “sovranità riconosciuta” sulla Bessarabia; la Romania, abbandonata da tutti, cedette e il Cremlino occupò manu militari la Bessarabia dal 28 giugno 1940 al 3 luglio 1940 durante quella che il dissidente anticomunista romeno Paul Goma chiamerà Săptămâna roşie “La settimana rossa” (il Cremlino in quell’occasione prese anche la Bucovina del nord, MAI russa, di cui non si era parlato fino all’ultimatum, almeno ufficialmente, anche se un memorandum segretissimo di Sazonov all’inizio della Grande Guerra auspicava la suddivisione della Bucovina illo tempore austriaca fra russi e romeni sulla base di una linea molto simile a quella di Molotov; Mosca in base al principio melius abundare quam deficere prese pure il minuscolo ţinutul Herţei, romeno già prima del 1914, “per errore” cartografico si disse, ma si guardò bene dal restituirlo e lo incorporò nell’Ucraina sovietica; tuttora Herca è una cittadina ucraina).

Il Cremlino divise i territori bessarabi in tre parti:

- il grosso della Bessarabia diventò il 2 agosto 1940 la RSSM (Repubblica socialista sovietica moldava) che tuttavia fu ingrandita con 6 raioane ad est del Nistru/Dnestr (presi dalla RASSM che cessò di esistere, finendo il resto inglobato nell’Ucraina), che non furono mai romeni ed erano già sovietici prima del 1940; sono quelli che formano oggi -insieme a Bender a ovest del Nistru- la cosiddetta Pridnestrov’e (Transnistria, termine che il regime di Tiraspol’ non ama) ovvero PMR/RMN, entità statuale secessionista dalla Moldova, ma non riconosciuta neppure dalla Russia che pure sostiene i secessionisti della Pridnestrov’e….ciò distingue l’atteggiamento russo verso la Pridnestrov’e da quello verso Abkhazia ed Ossezia del Sud, entità secessioniste dalla Georgia, che il Cremlino riconosce de iure dal 2008 e ha di fatto incorporato, grazie anche alla contiguità territoriale con il Caucaso russo

- il nord-ovest della Bessarabia (judeţ di Hotin, oggi l’ucraina Khotyn) fu annesso alla URSR (RSS di Ucraina, in sigla ucraina post-1936) e incorporato all’area ex-romena di Cernăuţi (oggi l’ucraina Černivci) in un nuovo oblast’: i sovietici definirono “romeni” gli abitanti di lingua romena della Bucovina settentrionale ma definirono “moldavi” quelli di Hotin, in quanto in Bessarabia secondo l’ortodossia sovietica (oggi rifatta propria da molti russi) non esistevano “romeni” bensì’ solo “moldavi” !

- il sud della Bessarabia fu annesso all’Ucraina sovietica ove formò all’inizio l’oblast’ di Izmaïl che fu abolito nel 1954 e da allora forma la parte sud-occidentale dell’oblast’ di Odesa.

Questa sistemazione durò fino al 1991 (a parte la parentesi bellica 1941-1944) anzi dura tuttora, tenendo conto che alla RSSM è succeduta la Repubblica di Moldova, alla URSR è succeduta l’Ucraina (indipendente dal 24 agosto 1991) e le aree a sinistra del Nistru/Dnestr (oltre a Bender/Bendery, cioè Tighina, a destra del Nistru) sfuggono di fatto alle autorità di Chişinău.

La Bessarabia romena (1918-1940) quindi non ebbe mai riconoscimento internazionale pieno (anche se gli amici della Romania non ponevano in dubbio la sovranità del Regno di Romania o, se lo facevano, non lo dicevano): è una cosa poco conosciuta, e forse non è stato del tutto vano averla rammentata brevemente.

Note:

[1]Per evitare confusioni, userò “Moldova” (che è il termine romeno) per lo Stato indipendente e “Moldavia” (termine italiano) per il Principato storico (sino al 1859/1862) e per l’area tuttora romena, con città principale Iaşi

[2]Se escludiamo l’occupazione bellica (1941-1944) allorché peraltro financo Odesa (Odessa) fu romena dal 16 ottobre 1941 fino all’aprile 1944 !

I romeni crearono, per l’area oltre il Nistru (Dnister, Dnestr), un governatorato dal nome “Transnistria” ( NON annesso de iure alla Romania), con capoluogo Odesa, che non va confuso con la cosiddetta Transnistria (Pridnestrov’e) attuale, molto più piccola (e con capoluogo Tiraspol’)

[3]Il gen. Lucjan Żeligowski, con l’assenso segreto di Piłsudski, si impadronirà di Vilnius il 9 ottobre 1920 e Wilno (forma polacca del nome) resterà sotto Varsavia fino al settembre 1939; i sovietici la occuparono il 21 settembre 1939 e la “restituirono” ai lituani il 28 ottobre 1939 (giorno del solenne ingresso del gen. Vitkauskas) in base al trattato del 10 ottobre 1939, ma si tennero le aree bielorusse promesse nel luglio 1920

[4]In essenza il Bugeac (Budžak, Bucak) a sud, oggi diviso fra Moldova e Ucraina, più Hotin (Khotyn) a nord, oggi in Ucraina

[5]5 febbraio 1859 n.s

[6]Il cirillico ecclesiastico dominava, nella lingua “valacca” (così veniva di solito definito il romeno) nei due Principati di Valacchia e Moldavia, fino alla pace russo-turca di Adrianopoli (oggi Edirne) del 2/14 settembre 1829 anche se l’occupazione russa dei due Principati, foriera di importanti sviluppi, non cessò se non nel 1834 (in Transilvania, asburgica, talora si usavano già le lettere latine); in circa 1830-1860 fu spesso in uso un sistema misto cirillico/latino (adoperato ad esempio da Ion Heliade Rădulescu); la scrittura latina fu adottata verso il 1862-1863 ed entro un lustro in Romania il cirillico venne completamente dimenticato, tanto che ad oggi numerosi romeni non sono neppure consci che la loro lingua fu scritta in cirillico per secoli !

[7]Ci fu dapprima un commissariato con sede a Tiflis oggi T’bilisi (ENTRO la Russia, teoricamente), poscia -dopo la pace di Brest fra i bolscevichi e le Potenze Centrali del 3 marzo 1918- nacque una Repubblica democratica federale transcaucasica (22 aprile 1918) che in poco più di un mese si scisse nelle tre parti costituenti, Georgia (26 maggio 1918), Armenia (28 maggio 1918) e Azerbaigian (28 maggio 1918)

[8]Il calendario gregoriano fu adottato dalla Russia bolscevica solo a partire dal 14 febbraio 1918 (il 31 gennaio v.s/13 febbraio n.s fu l’ultimo giorno in cui fu in vigore il vecchio calendario), ma nelle aree di frontiera la riforma non poté essere sempre implementata o lo fu in date diverse per volere delle autorità locali

[9]La decisione romena di intervenire in Bessarabia fu presa il 6/19 gennaio 1918, quattro giorni dopo aver ricevuto una garanzia scritta da parte dei diplomatici dell’Intesa a Iaşi (2/15 gennaio 1918) fra cui c’era il nostro R. Ministro barone Fasciotti; il 14 gennaio 1918 vi era stato un tentativo di insurrezione bolscevica in Bessarabia, che fallì

[10]Anche la Romania adottava il vecchio calendario e non passò a quello gregoriano se non nel 1919, dopo la Grande Unione con le terre già ungheresi, proclamata ad Alba Iulia il 1° dicembre 1918 (n.s).

[11]La Romania riconobbe de iure l’URSS e ristabilì i rapporti diplomatici nel 1934, all’epoca di Titulescu, ma neppure allora Bucarest riuscì a ottenere che i sovietici offrissero in cambio il riconoscimento dell’annessione romena della Bessarabia!

[12]Il governo bolscevico si trasferirà a Mosca solo a metà marzo 1918, dopo la pace di Brest-Litovsk con le Potenze Centrali (3 marzo 1918)

[13]Come era in tutta la Moldova sovietica fino allo storico ziua limbii “giorno della lingua” (31 agosto 1989) in cui il Soviet Supremo della RSSM venendo incontro ai desiderata del popolo abolì il cirillico e restaurò l’alfabeto latino: ciò provocò i primi seri malumori nella sovietizzata e russificata area a est del Nistru/Dnestr (oggi Pridnestrov’e o Transnistria, secessionista), che sino al 1988 aveva in genere avuto il potere in Moldova sovietica con l’appoggio di Mosca

[14]Il Regno di Romania era entrato in guerra a fianco dell’Intesa la sera del 14/27 agosto 1916 (dichiarazione di guerra romena all’Austria-Ungheria, alla quale Germania, Bulgaria e Impero ottomano risposero dichiarando a loro volta guerra alla Romania, rispettivamente il 28 agosto, 30 agosto e 1 settembre), in base alla convenzione segretissima di Bucarest del 4/17 agosto 1916 con Russia, Gran Bretagna, Francia e Italia; la Romania aveva poi dovuto arrendersi alle Potenze Centrali e aveva anche firmato la Pace di Bucarest (7 maggio 1918 n.s) ma non l’aveva ratificata notando l’evoluzione del conflitto ed era tornata in campo con l’Intesa a guerra finita (novembre 1918) !

[15]In quell’occasione venne firmato un Trattato di amicizia fra Italia e Romania (16 settembre 1926)

[16]A Washington i diplomatici russi “bianchi” avevano perso il proprio status già nel 1922, anche se gli USA non riconobbero l’URSS per altri undici anni