La musica di Vivaldi a Genova

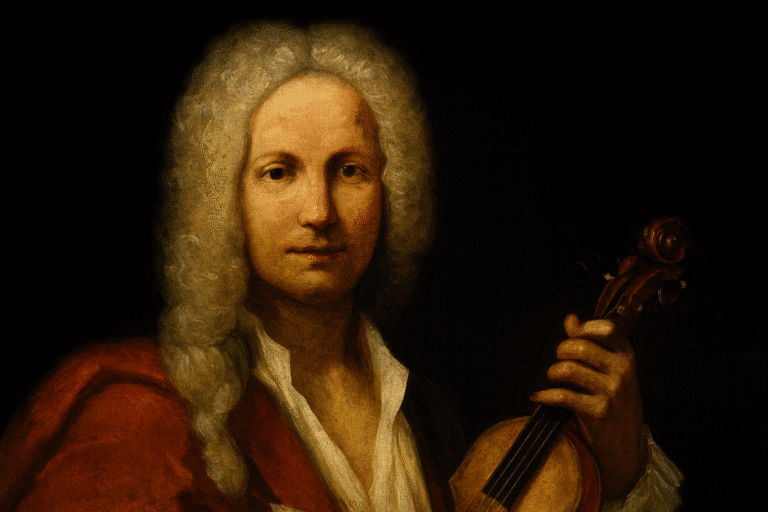

Vienna, 1741; nella notte tra il 27 e il 28 luglio muore, sessantatreenne, Antonio Vivaldi.

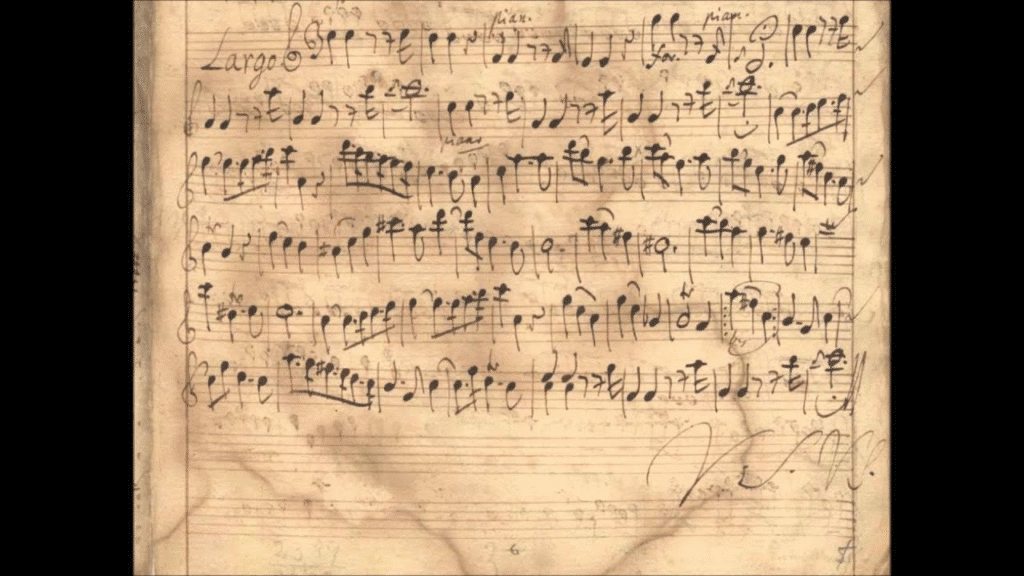

Era trascorso poco più di un anno da quando il musicista veneziano s’era trasferito nella capitale dell’Impero, sperando di dare così una svolta alla sua carriera. Il compositore lasciava decine di migliaia di pagine di componimenti diversi, gran parte dei quali scritti di suo pugno, testimonianza di una attività fervida, portata avanti nel corso degli anni.

La prima testimonianza dell’esistenza dei manoscritti, che i familiari dell’artista vendettero subito dopo la sua morte, è il catalogo della biblioteca del senatore veneziano Jacopo Soranzo (1686-1761), compilato nel 1745. In quel documento gli autografi del compositore veneziano si possono identificare in 27 tomi di opere vivaldiane, tanti quanti sono oggi. Il criterio di quel primo (e definitivo) riordinamento consistette nel catalogare le partiture prive di data come era normale in quel periodo, per conservare ai componimenti una allure di novità, anche quando prodotti da tempo; le opere vennero comunque organizzate grosso modo per genere.

Alla morte del senatore Soranzo la sua biblioteca venne divisa, in porzioni acquistate da varie famiglie veneziane. Una parte importante, tuttavia, se l’aggiudicò l’abate Matteo Luigi Canonici (1727- 1805), al quale si deve una delle principali raccolte private del Settecento. Già nel 1780 però Canonici cedette gli autografi vivaldiani, che non rientravano nel suo principale filone di interesse. Le peripezie dei manoscritti del grande compositore erano però ben lontane dalla loro fine.

Una nuova vendita fece confluire i tomi nella raccolta di un altro grande bibliofilo, il conte Giacomo Durazzo (Genova, 1717 – Venezia, 1794), diplomatico dall’intensa carriera: fu prima ambasciatore della Repubblica di Genova a Vienna, poi decise di diventare assistente del direttore del teatro di corte a Vienna per poi assumere il ruolo di impresario dello stesso teatro, e infine tornò a svolgere il suo mestiere di diplomatico accettando l’incarico di ambasciatore dell’impero austriaco a Venezia, dove Durazzo arrivò nel 1764 e dove rimase fino alla sua scomparsa. Fu proprio a Venezia che Durazzo poté dedicarsi alla sua collezione: era attratto in particolar modo dalle stampe e dai fondi musicali, e non passò molto tempo prima che i manoscritti di Vivaldi finissero nella sua collezione.

La collezione di Giacomo passò poi al nipote Girolamo (Genova, 1739 – 1809), che tra il 1802 e il 1805 fu anche unico doge della Repubblica Ligure, lo Stato creato in epoca napoleonica sui territori dell’ex Repubblica di Genova. Anche Girolamo, al pari dello zio Giacomo, morì tuttavia senza lasciare eredi diretti: la biblioteca, che probabilmente nel frattempo aveva lasciato Venezia per giungere a Genova, era passata a suo nipote Marcello, e da questi al figlio Giuseppe Maria IV. Nel 1893, alla scomparsa di quest’ultimo, il patrimonio fu diviso tra i figli Marcello e Flavio Ignazio.

Il primogenito, nel 1873, dopo il matrimonio con la nobile di origini piemontesi Francesca da Passano, si trasferì nel castello della famiglia di lei, a Occimiano, vicino a Casale Monferrato, e nel 1922, anno della morte di Marcello, la biblioteca del nobile, che aveva ereditato i tomi vivaldiani, fu consegnata al Collegio Salesiano San Carlo di Borgo San Martino di Alessandria.

Nel 1926 il rettore del Collegio Salesiano, Federico Manuel, doveva far compiere alcuni lavori urgenti alla sede del Collegio, e per reperire i fondi necessari decise di mettere in vendita i libri della donazione Durazzo. A Occuparsi della valutazione furono Luigi Torri, all’epoca direttore della Biblioteca Nazionale di Torino, e Alberto Gentili, docente di Storia ed Estetica della Musica all’Università di Torino. Gentili intuì il valore del fondo e convinse l’amico Torri a far trasferire tutto il patrimonio nell’istituto da lui diretto per poterlo valutare in maniera più semplice. I due fecero imballare tutto il materiale e lo fecero recapitare a Torino: si accorsero con meraviglia che, tra i vari libri, c’erano anche manoscritti di noti compositori, e Torri decise dunque di far apporre il vincolo sulle opere.

Si poneva però un problema: la Biblioteca non aveva infatti fondi sufficienti per acquistare il materiale. Ma grazie alla straordinaria generosità di un agente di cambio, Roberto Foà, membro come Gentili della locale comunità ebraica, che finanzio l’operazione, la biblioteca durazziana venne acquistata e poi donata alla Biblioteca Universitaria. Chiese unicamente che la raccolta venisse poi intitolata al terzo dei suoi figli, Mauro, morto quando ancora non aveva compiuto un anno.

Nel frattempo, Gentili aveva iniziato il suo lavoro sui manoscritti vivaldiani e, insieme alla grande importanza del fondo, aveva da subito notato che i volumi non erano tutti, ma la metà di una serie. Lo denunciavano con chiarezza le lacune, regolari, nella loro numerazione, che saltava puntualmente una cifra. Evidentemente il fondo era stato diviso.

Ci si dette allora da fare per recuperare l’altra metà, ritrovata là dove era rimasta: a Genova, presso Giuseppe Maria Durazzo, membro di un altro ramo della famiglia. Insieme ad una lunga trattativa per convincere il conte a vendere la sua parte degli autografi, si dovette lavorare per trovare un secondo benefattore, e lo si trovò, questa volta, nell’industriale Filippo Giordano, che acquistò i manoscritti e, avendo anche lui perso un figlio, chiese che i volumi da lui donati avessero l’ex libris in onore di Renzo Giordano, morto a dodici anni. L’accettazione della seconda donazione è datata 30 aprile 1930.

Molte le tracce lasciate da Vivaldi sulle partiture originali: dal modo di tracciare la propria firma, ai ripensamenti, alle indicazioni di esecuzione, ai giudizi sui cantanti.

Famosissime fra i musicologi di tutto il mondo, la Raccolta Foà (costituita da 87 manoscritti e 66 opere a stampa) e la Raccolta Giordano (comprendente 167 manoscritti e 145 opere a stampa) rappresentano i documenti maggiormente identitari della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Il pregio dei due fondi risulta dalla presenza delle opere in gran parte autografe di Antonio Vivaldi, delle opere di Alessandro Stradella (le cui spoglie riposano nella Basilica di Santa Maria delle Vigne a Genova), di partiture manoscritte ed a stampa di Gluck, Haydn, Traetta, Rameau, Favart e Philidor.