Anche la Pace dovrebbe avere un suo Ministero, oppure no!

È scoppiata la Pace!

La deflagrazione è stata accompagnata da un cascame di speranze, di dubbi, di consapevoli illusioni e da una scia di morti, a favore di telecamera, che sono nella logica di ogni regolamento di conti che interviene alla fine (definitiva o provvisoria che sia) di una guerra civile. Come che sia, dopo anni ecco che si riaffaccia, claudicante ed incerta la Pace. È bello credere che questa “piccola” Pace – nulla più che un cessate il fuoco in Medio Oriente – possa essere il primo tassello di un domino che porterà alla risoluzione dei conflitti. Il 13 ottobre Stefano Zamagni sulle colonne di “Paradoxa forum” lanciò il cuore oltre l’ostacolo con il contributo “Perché è urgente dare vita al Ministero della Pace”.

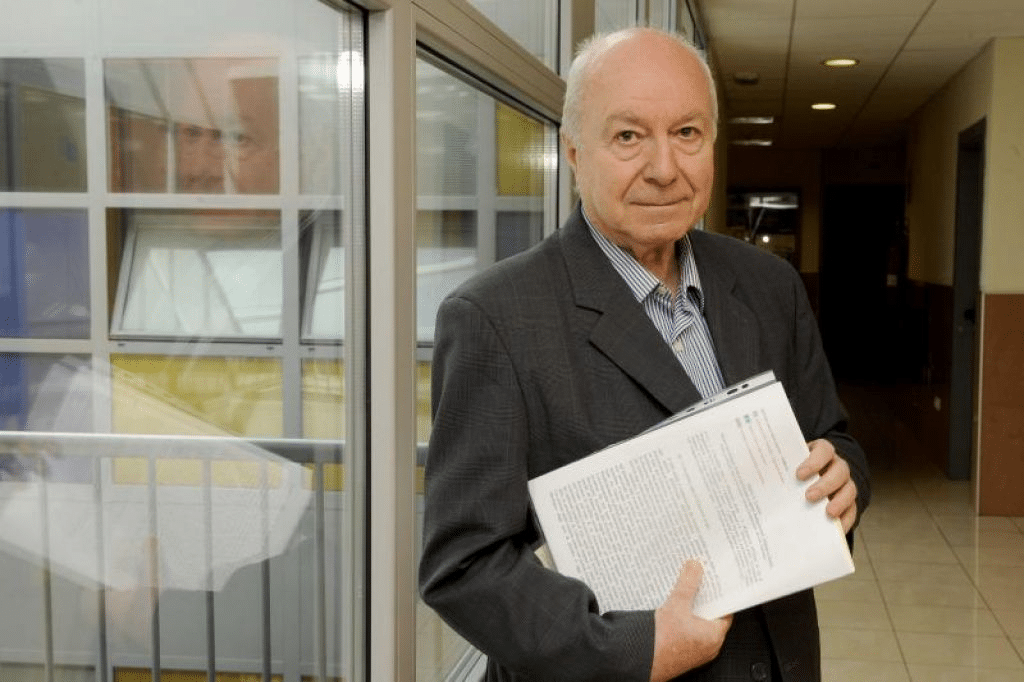

L’illustre intellettuale, di formazione radicalmente cattolica, consultore del “Pontificio consiglio della giustizia e della pace”, esordisce con l’intento “di portare ragioni a sostegno del progetto mirante a dare vita, nel nostro paese, al Ministero della Pace”. Questo impegno parte dal ricordo che già don Oreste Benzi, negli anni Ottanta, aveva avanzato l’idea quando scrisse: “Gli uomini hanno sempre organizzato la guerra; è ora di organizzare la pace”. La proposta di Zamagni, in modo sicuramente più colto ed argomentato, pare riprendere le parole del cardinale Zuppi, che nella prefazione de Combattere la guerra (2023) scrisse “la pace non è mai per sempre, perché il suo nemico la combatte sempre”. Purtroppo, è evidente che l’astrattezza e l’irrazionalità insita nella stessa idea di “fede”, fa sì che quello di matrice religiosa sia forse il pacifismo più astratto e, quindi, inutile.

A sostegno della sua tesi, Zamagni porta un rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute (SISPRI) che ricorda come nel 2024 le spese militari a livello mondiale sono state di 2718 miliardi di dollari mentre, nel 2001, queste furono di 1290 miliardi. A questo punto l’intellettuale romagnolo lancia il suo guanto di sfida affermando – senza prova – che le spese in armamenti sono una delle principali cause incentivanti la guerra. Fin troppo facile rifugiarsi nella teoria della “Trappola di Tucidide”, simpatica espressione coniata dal politilogo di Harvard Graham Allison, in un articolo per il “Financial Times” del 2012, venendo poi ripresa nel suo libro Destined for war: can America and China escape Thucydides’s trap? (2017). Vi è da dire che l’immagine di Allison nesce da una interpretazione parziale della frase tucididea: “gli Ateniesi, diventando una grande potenza ed incutendo timore ai Lacedemoni li costrinsero a fare la guerra” (Le Storie, I, 23, 6). La parzialità della teoria di Allison, che mal consiglia Zamagni, risiede nel fatto che, se è vero che la crescente potenza ateniese intimoriva gli Spartani, è altresì vero che la talassocrazia fu l’inevitabile conseguenza della crescita di una città totalmente priva di entroterra fertile ed utile, come l’Autore greco palesa più volte.

La contraddizione – tutta ideologica – di Zamagni risiede nel fatto che reputa legittimo il desiderio di modificare lo status quo ante internazionale di Mosca e Pechino, che perseguono l’obiettivo di “ dare vita ad un ordine multilaterale (da non confondere con multipolare)”, anche con una corsa agli armamenti, sfociata anche nel primo vero conflitto europeo dalla fine della seconda guerra mondiale, così come aveva fatto Atene, oltre 2400 anni fa, con la velata critica di Tucidide, sopra riportata. Nel contempo, USA e NATO non avrebbero il diritto di mantenere – senza scatenare guerre, peraltro – una loro egemonia, ottenuta, occorre ricordarlo per onestà, il collasso del sistema di potere sovietico.

Quali ragioni l’Autore porta a sostegno dell’idea di creare un “Ministero della Pace”? Si ricorda che Johan Galtung, uno dei padri dei Peace Studies, coniando, nel 1975, l’evocatrice parola peace-building introdusse la distinzione tra pace negativa e pace positiva. La prima indica l’assenza della violenza diretta – il cessate il fuoco; la seconda invece è quella che mira a disinnescare le cause generatrici della guerra. Ecco che appare un forte punto debole nell’architettura di questo “Picasso della Pace” (come venne chiamato da Kenneth Boulding): puntare sulla “creatività” come chiave per la trasformazione del conflitto. Galtung e, Zamagni sostiene in pieno la posizione del norvegese, impone – sulla pace e la nonviolenza – una weltanshauung fortemente ispirata da Ghandi e dal buddismo,il quale sarebbe, secondo il sociologo norvegese, l’unica religione in grado di spiegare pienamente l’essenza della pace. In fondo tutto il metodo Transcend, frutto di Galtung, si basa su premesse attinte dalle religioni induista, buddista, cristiana, taoista, islamica, ebraica, obliando, volutamente, tutti i dettami e le proposizioni presenti in queste religioni – ad iniziare da quelle del libro – che vogliono imporre una ben precisa pace, imposta a tutti i costi.

Ecco il nocciolo del problema, che Zamagni vuole sfuggire: quale è il significato della Pace?

Le difficoltà che si affrontano nella definizione del termine è che – nell’approccio filosofico occidentale – si devono affrontare le due differenti chiave interpretative che discendono dalle lingue greca e latina: Eἰρήνη e Pax.

Nel mondo greco la “pace”, l’Eἰρήνη non poteva non essere il traguardo di un faticoso percorso che si concludeva con una raggiunta “armonia”, per quanto imposta allo sconfitto. L’armonia era la “pace”. Per i romani, usi ad avere un approccio concreto ai problemi, la Pax era una condizione giuridica; che essa mettesse in armonia le parti o prevedesse il genocidio degli sconfitti (come in Dacia ed in Giudea), era secondario. La mente non può non andare alla rilettura della locuzione contenuta nel De vita et morbus Iulii Agricolae dove Tacito riporta l’invettiva pronunciata dal capo del popolo caledone Calgaco di fronte al proprio esasperato esercito, prima della battaglia del monte Graupio, nell’84 d.c. – l’ultima e definitiva della campagna triennale di Gneo Giulio Agricola – dove il Caledone da una sua interpretazione alla pax romana: “Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant”.

Da qui si sviluppano due differenti interpretazioni. Una sostiene che la “vera” pace è quella interiore, e da questa dipende la pace esteriore, quella politica. L’altra sostiene la differenziazione quantitativa dei due fenomeni. Il pensiero cristiano ha formulato una terza interpretazione. S. Agostino nel suo De Civitate Dei ed in seguito S. Tommaso nella Summa Theologica definiscono la pace come tranquillitas ordinis, dando al fenomeno un connotato positivo. L’Aquinate, inoltre, aggiunge un’ulteriore specificazione. La pace non è solo armonia e concordia tra due persone, ma presuppone anche un equilibrio all’interno delle persone. Le due anime della Pace: quella “pubblica” e quella “privata” vengono poste sullo stesso piano.

La ragione della “negatività” concettuale del termine pace, all’interno del politico, va fatta risalire alla sua stretta connessione con il fenomeno guerra che, a sua volta, viene definito “positivamente” con una lunga elencazione di elementi caratterizzanti. Questo stretto legame tra pace e guerra, che finisce per togliere personalità al primo fenomeno, non è presente solo nel linguaggio comune, ma è riscontrabile anche in autori illustri. Per Platone “ciò che la maggior parte degli uomini chiama pace lo è solo di nome”. Hobbes descrive lo stato di natura come stato di guerra: “Che cosa è infatti la guerra se non quel periodo di tempo in cui la volontà di contrastarsi con la violenza si manifesta sufficientemente con le parole e i fatti? Il tempo restante si chiama pace” e anche se – continua il filosofo inglese – gli Stati “dovessero cessare di combattersi, non si potrebbe chiamarla pace, ma piuttosto una pausa di respiro”.

Aron non si esprime con toni differenti: “[la pace è la] sospensione più o meno durevole delle modalità violente delle rivalità fra unità politiche”. Bobbio ritiene di trovare una ragione a questa valenza “negativa” della pace, nel fatto che, da sempre, all’interno della filosofia della storia, “esiste una grande filosofia della guerra, in quanto fenomeno positivo, non esiste una grande filosofia della pace […] La filosofia della storia dell’età moderna che scorre dal’Illuminismo, allo storicismo, al positivismo, al marxismo, nasce dalla domanda sul significato della guerra, e in genere della lotta, per lo sviluppo della civiltà umana”. Il filosofo italiano, nel tentativo di spiegare la relazione tra un’interpretazione “negativa” ed una “positiva”, abbina ai termini guerra e pace quelli di “disordine” e di “ordine”. Il termine debole è “disordine”, poiché è corretto definirlo come mancanza di ordine, il termine forte è “ordine”, poiché sarebbe improprio definirlo mancanza di disordine. L’aspetto interessante della questione sta nel legame guerra-disordine, pace-ordine.

Ciò che è “ordine” sta ad indicare nei rapporti interni delle unità politiche, quello che “pace” sta ad indicare nei rapporti internazionali. Lo stesso ragionamento vale per il disordine e la guerra. Bobbio, quindi, non riconosce alla guerra una valenza di “ordine”. Nella sua percezione del fenomeno bellico a prevalere non sono le “regole del gioco”, non è l’“elemento contrattuale” ma il combattimento e le sue cause. Bobbio focalizza la sua attenzione più sullo jus ad bellum, che sullo jus in bello.

Questa valenza “negativa” del termine pace accomuna sia i bellicisti sia i pacifisti, sia i realisti. Il pacifismo kantiano, ad esempio, si basa sull’assunto che una legislazione internazionale metta fine al fenomeno guerra, inteso come scontro armato interstatale e porti al trionfo l’“ordine”, come se quest’ordine fosse di per sé buono e giusto. Lucido come sempre Weber rompe questa tradizione che vuole la pace come contraltare della guerra. Come ricordato nell’introduzione, il sociologo tedesco nel 1919 definì la pace come “niente altro che un cambio nel carattere del conflitto”. Con questa affermazione Weber tradisce la sua natura di realista ma riesce anche a dare una valenza politica al termine pace. In quest’ottica l’antitesi pace-guerra sopravvive solo a livello semantico e nella filosofia morale. Con Weber la coesistenza tra i due fenomeni, da sempre esistente a livello fattuale, riceve il crisma della definizione scientifica. La pace può essere strumento di contesa, quanto lo è la guerra. In un conflitto giuridicamente riconosciuto come tale non avviene mai il bellum omnium contra omnes.

Una parte del conflitto si risolve attraverso l’eclatante mezzo del combattimento, l’altra vede lo svilupparsi di differenti strategie politiche, quali le alleanze politico-militari, la non-belligeranza, i trattati di non aggressione. In questa dimensione la pace assume un basso valore etico perché riveste il ruolo di mezzo e non quello di fine. Come già disse Machiavelli il mezzo non brilla di luce propria ma assume la valenza del fine per il quale è utilizzato. Anche nel lessico tecnico-giuridico il termine pace ha assunto un significato “positivo”. La stessa natura della materia giuridica non accetta l’esistenza di concetti generici non qualificati. All’interno di quest’area per pace non si intende, quindi, uno status di non-guerra ma la conclusione giuridicamente regolata di un conflitto armato. Nel suo senso positivo, “la pace è uno stato specifico, previsto e regolato dal diritto internazionale, uno stato che viene determinato in seguito ad un accordo col quale due stati cessano delle ostilità e regolano i loro rapporti futuri.

‘Fare la pace’ significa non soltanto cessare delle ostilità o non fare più la guerra, ma anche instaurare uno stato giuridicamente regolato che tende ad avere una certa stabilità”. Bobbio avverte che la “positività” di questo concetto di pace è da ritenersi solamente tecnica e non ha niente a che vedere con il concetto positivo di pace, quale viene introdotto nel discorso teologico e filosofico, dove per “vera” pace s’intende non quella dettata dal vincitore ma la pace con giustizia. Il “senso comune” porta a preferire la pace alla guerra. In alti termini la pace, al contrario del fenomeno bellico, è considerata un valore positivo. Su questo punto è doveroso sottolineare che la guerra, proprio perché generalmente percepita come uno “strumento”, non può essere considerata un valore, in nessun senso. Le manca questo status non solo nell’accezione positiva ma anche in quella di “disvalore”.

La pace, invece, proprio perché, tradizionalmente, più povera di valenza politica ha assunto il carattere del valore.

Questa dicotomia pace-guerra come bene-male era già presente nella filosofia politica di Hobbes. Per l’Autore inglese lo stato originale di natura equivaleva ad una condizione di guerra permanente. Per uscire da questa condizione “pax est querenda”. Lo stato di natura sta allo stato di guerra come lo stato di pace sta alla società civile. Il male assoluto contro il bene assoluto. L’uso assiologico che Hobbes ha fatto dell’antitesi guerra e pace, che per la sua semplicità è stato adottato dal “senso comune”, non è stata l’unica proposta della filosofia politica circa il valore della pace. Ancora Bobbio avverte che la filosofia non ha mai considerato la guerra come disvalore assoluto e la pace come valore assoluto.

Anche accettando l’idea che la pace, tutrice della vita, sia un valore positivo, cosa che non è dimostrata “di per sé”, poiché un valore può essere adottato ma non spiegato, si impone una domanda. Questa vita che la pace tutela può essere considerata, oggettivamente, il massimo dei beni? Nella definizione weberiana di pace come strumento di contesa non vi è nulla che permetta di distinguere una pace giusta da una pace ingiusta. Anzi è dimostrato che la Pace può diventare strumento d’oppressione. Nel Memorial, Napoleone affermò che era sua intenzione realizzare la pace perpetua per mezzo di quello che ora viene chiamato “lo Stato unico” e permettere così all’industria e al commercio di svilupparsi pienamente. Clausewitz, in un passo tanto lucido e decisivo quanto poco conosciuto, scrive, sotto il ricordo dell’epopea napoleonica, che “l’aggressore ama sempre la pace; egli sarebbe ben lieto di fare il suo ingresso nel nostro stato senza incontrare alcuna opposizione […]”.

Quasi sulle stesse corde vibra la retorica del Presidente Putin e di tutto il governo russo – all’inizio dell’invasione dell’Ucraina, che da un lato negava l’esistenza di una guerra, sostituita semanticamente dalla espressione, di sapore bizantineggiante, “operazione militare speciale” e dall’altro si dichiarava pronto a sedersi ad un tavolo di trattative solo quando, non l’“aggredito”, ma il “provocatore” ucraino avesse accettato aprioristicamente le condizioni del Cremlino.

Nonostante tutte queste incertezze interpretative Zamagni – anche chiamando in causa De Gasperi ed alcuni sforzi effettuati nel 1947 – richiama la necessità e l’urgenza di un “Ministero della Pace” perché “la pace è un progetto di democrazia, che in quanto tale ha bisogno di un luogo istituzionale a ciò dedicato”. Queste parole stridano con il fatto, noto a tutti e ben studiato da Mario Losano (Le tre costituzioni pacifiste, 2020), che il pacifismo costituzionale espresso in modo palese sia stata una prescrizione, quasi un marchio d’infamia, imposto da vincitori alle potenze sconfitte nel secondo conflitto mondiale, come una Deminutio capitis delle prerogative statuali.

Agli sconfitti non si poteva concedere piena agibilità politica e la sensazione che potessero essere – per molto tempo – protagonisti della Storia. Non è un caso che il senso di appartenenza e di “patria” sia stato spesso osteggiato sia in Italia, sia in Germania. Queste entità statali, soprattutto l’Italia, già di per sé mai veramente dotata di un sincero senso patrio, dovevano baloccarsi nell’idea che il “superamento” della Storia fosse una fortuna.

Eppure Zamagni chiude il suo intervento appassionato con l’auspicio che l’Italia – spesso ignorata nei principali consessi internazionali – diventasse, grazie al suo “Ministero della Pace”, le cui funzioni non sono assolutamente chiarite dall’Autore, promotrice di una rivoluzione in senso diplomatico, al fine di portare le teorie di Galtung ed il suo metodo Trascendent e sovrapporsi e sostituire quella “linea di pensiero che parte da Eraclito, passa per Hobbes e giunge fino a Schmitt, von Clausewitz e altri”. De Gaulle avrebbe detto: “Vaste programme!”