Il Web ed il Nuovo Umorismo

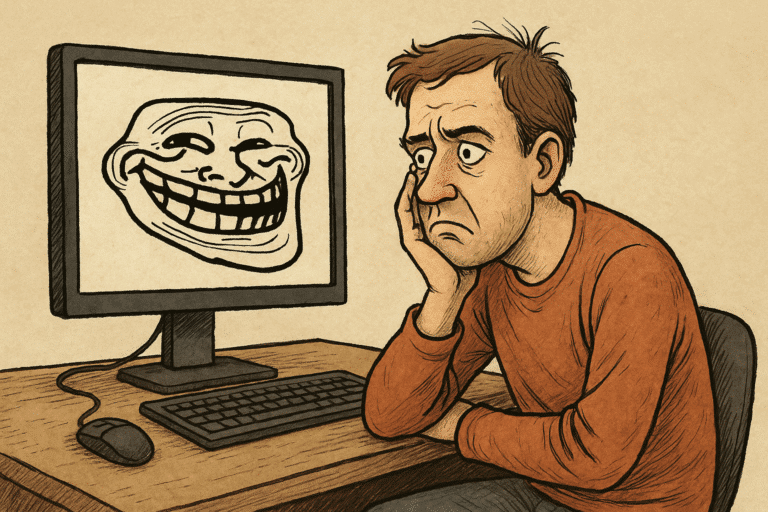

L’umorismo nato e diffuso attraverso internet costituisce una delle trasformazioni culturali più significative dell’epoca digitale.

Si tratta di una comicità che si distanzia radicalmente dai modelli tradizionali, tanto nei linguaggi quanto nei meccanismi di fruizione. Gli stessi protagonisti della cultura web lo descrivono come “distorto”, caratterizzato da complessità, imprevedibilità ed una solo apparente casualità, disorientando chi non sia avvezzo ai codici comunicativi propri delle piattaforme digitali.

Per comprendere la natura del fenomeno, occorre tornare al concetto introdotto dal biologo Richard Dawkins nel celebre saggio Il gene egoista. Nell’opera, Dawkins coniò il termine “meme” atto ad indicare unità culturali che si trasmettono da una mente all’altra secondo una dinamica di replicazione simile a quella dei geni in biologia. Una melodia che rimanga impressa nella memoria, un’espressione linguistica che si diffonda rapidamente, una moda che attraversi intere generazioni: tutto ciò rappresenta memi, frammenti di cultura capaci di riprodursi e modificarsi nel tempo. Internet ha agito quale catalizzatore di tale logica evolutiva: un acceleratore paragonabile, per impatto, a quanto costituito dalla rivoluzione industriale in campo produttivo. La rete ha fornito ai memi un terreno fertile ed una velocità di propagazione mai sperimentata prima, permettendo ad idee, battute e riferimenti di raggiungere simultaneamente milioni di individui in ogni parte del mondo.

Si è sviluppata in tale contesto una delle forme più complesse della nuova ironia: la meta-ironia. Essa si distingue dall’ironia tradizionale, che oppone il significato letterale a quello implicito, aggiungendo ulteriori livelli interpretativi. Chi la utilizza presuppone un pubblico capace di riconoscere, non soltanto il contrasto semantico, ma anche la consapevolezza del gioco linguistico sottostante (Il prisma meta-ironico). Si pensi, ad esempio, ad una frase volutamente assurda che sembri accusare le vittime di un evento, ma che in realtà denunci l’assurdità stessa di una simile visione: il messaggio opera su più piani e richiede al destinatario una partecipazione attiva e colta per coglierne il senso autentico.

Una simile forma di umorismo ha trovato terreno fertile in pratiche quali lo shitposting, ovvero la pubblicazione deliberata di contenuti apparentemente privi di qualità o provocatori, concepiti al solo fine di suscitare reazioni emotive intense. Nato all’interno di comunità online ristrette, tale linguaggio ha finito per contaminare l’intero ecosistema comunicativo del web, ridefinendo il concetto stesso di ironia e, talvolta, di dissenso.

Una simile complessità introduce, tuttavia, un’elevata ambiguità interpretativa: allorquando la linea che separi il serio dal faceto si faccia evanescente, il rischio di fraintendimento aumenta esponenzialmente. Un contenuto ironico può essere recepito come un’affermazione autentica, generando scandali o controversie; al contrario, un discorso serio può essere liquidato come una semplice battuta, privandolo della sua portata critica.

Ciò si inserisce in una tendenza più ampia: l’utilizzo di memi che evochino periodi storici controversi, spesso da parte di generazioni che non abbiano vissuto direttamente tali eventi. Il rischio è quello di trattare temi complessi con eccessiva leggerezza, smarrendo la consapevolezza della loro gravità.

Può altresì manifestarsi la strategia comunicativa nota come dog whistling: messaggi apparentemente innocui che veicolino, per chi sappia interpretarli, significati nascosti o ideologici. Un contenuto ironico può in tal modo diventare, anche involontariamente, uno strumento di normalizzazione di idee estreme, sfruttando la potenza virale delle piattaforme digitali.

Al centro di tale ambiguità si colloca il cosiddetto “collasso dei contesti”, un fenomeno tipico dell’ambiente digitale: un contenuto concepito per un pubblico specifico e culturalmente consapevole perde gran parte del proprio senso nel momento in cui venga estrapolato dal contesto originario. Nel passaggio da un ambiente chiuso ad uno globale, la distinzione tra satira e banalizzazione tende a dissolversi. Gli algoritmi, nel frattempo, contribuiscono ad intensificare la confusione, premiando i contenuti più reattivi — non necessariamente i più accurati o consapevoli. Ciò che nasce come provocazione goliardica può così acquisire una risonanza sociale sproporzionata.

Si delinea, pertanto, il paradosso della comunicazione digitale: strumenti concepiti al fine di favorire la condivisione e la partecipazione rischiano di produrre nuove forme di esclusione. La natura fluida, decontestualizzabile e riutilizzabile dei contenuti digitali fa sì che molti messaggi risultino accessibili solo a chi possieda le competenze culturali per decifrarli. Di conseguenza, conversazioni che dovrebbero essere aperte e democratiche finiscono per trasformarsi in linguaggi riservati a cerchie ristrette di utenti.

La trasformazione dell’umorismo nell’era digitale non deve però essere interpretata necessariamente come una vera e propria degenerazione anomala ed inspiegabile, quanto come uno specchio dei cambiamenti profondi nella società contemporanea. Ogni mutamento culturale porta con sé nuove percezioni e sensibilità e necessita di tempo compreso ed analizzato: la vera criticità consiste nel trovare un equilibrio tra la libertà espressiva dei nuovi linguaggi digitali e la necessità di preservare spazi comunicativi fruibili e comprensibili, rendendo fondamentale lo sviluppo di una maggiore consapevolezza critica sui rischi di fraintendimento e di manipolazione dei significati.

In definitiva, la questione non è tanto stabilire quanto internet abbia “rovinato” l’umorismo, bensì comprendere se siamo davvero in capaci di confrontarci (nostro malgrado) con una forma espressiva in cui il confine tra scherzo ed affermazione seria dipenda sempre più da competenze interpretative, da sensibilità culturali e da contesti comunicativi in trasformazione. L’umorismo del web non ha quindi certo perduto la sua funzione sociale ma l’ha trasfigurata in una nuova grammatica del paradosso, dove ridere significhi anche interpretare — e, come conseguenza, spesso anche operare una scelta (consapevole o meno).