Le donne nel mondo greco: davvero vittime?

Viviamo in un’epoca attraversata da perturbazioni culturali così ramificate e pervasive da interferire in modo grave sulla serenità dell’osservazione e del giudizio, provocando profondi disturbi nell’equilibrio complessivo del nostro diagramma visuale. Ciò si verifica in tutte le circostanze in cui una problematica non viene trattata in modo scientifico ed obiettivo, ma è erroneamente dilatata secondo una prospettiva ideologica e precostituita, che porta ad effetti di distorsione pari a quella ottenuta da specchi convessi. Il tema della donna nei rapporti con il maschio e in relazione alla società è uno di questi.

L’esplosione del movimento Me too nell’ottobre del 2017 ha prodotto da allora ad oggi in tutto l’Occidente un’alluvione di pubblicazioni ed eventi culturali tesi alla ricerca spasmodica, frenetica, ossessiva, di ogni tipo possibile di occasione per osannare la figura femminile di oggi e di ieri in ogni campo. In alcuni casi si è assistito a recuperi e messe a fuoco di grande valore, ad esempio con la mostra genovese (2023-2024) dei dipinti di Artemisia Gentileschi, “modello di tenacia e genialità, di coraggio e determinazione” – come ben recitava la brochure. In altri, specialmente nel campo dei Gender Studies, si è avvertito spesso il morbo della moda e dell’opportunismo ideologico, teso soprattutto a procurarsi un certificato di buona condotta democratica davanti agli occhi (e ai portafogli) di sponsores (è latino, non inglese) e di decisori pubblici.

Si tratta di un conformismo redditizio ma anche scivoloso, quando ci si avventura nei campi non ben noti dell’antichistica. Ad esempio, l’affermazione secondo cui la donna nell’antichità greca era debole, sottomessa, emarginata dal maschio patriarcale e violento è un refrain tanto comune e ripetuto da destare qualche sospetto.

Innanzitutto, questo quadretto, ammesso che sia vero, va limitato ai pochi secoli della polis (democratica!) di Atene, cioè il sesto, quinto e parte del quarto: infatti in altre zone della Grecia, come quelle dominate da Sparta (aristocratica!), la donna era molto più libera; e nell’epoca successiva, l’Ellenismo, la condizione della donna muta radicalmente in termini di autonomia, istruzione, accesso al potere.

Comunque, anche ad Atene, la privazione più evidente che la donna pativa era la mancanza di diritti politici. Forse che la situazione era diversa nell’Italia monarchica contemporanea, fino a quel primo febbraio 1945 in cui Umberto II di Savoia sancì il suffragio femminile? E il fatto che Mussolini, negli anni del Fascismo, avesse eletto la donna al rango di “regina della casa” fa forse ombra al fatto che precisamente questo fosse il ruolo della donna ateniese? Pare strano che per i relativisti culturali contemporanei vadano rispettati e capiti gli usi, i costumi, i riti che ogni comunità ha fatto tradizionalmente propri, anche quando confliggono profondamente con il nostro umano sentire, come ad esempio le mutilazioni dei genitali femminili, mentre si stigmatizza la condizione della donna greca antica, che risale a 2500 anni fa.

In realtà la donna era proprio signora della casa, svolgendovi un ruolo socialmente riconosciuto di madre, di esperta di arti femminili, come la tessitura e la tintura, e anche di amministrazione domestica. Persino nell’VIII secolo, quando vennero composti i poemi omerici, grande è il rispetto che Odisseo riserva all’intelligentissima e paziente Penelope. E, quattro secoli dopo, Lisia nella sua orazione Per l’uccisione di Eratostene – un vero spaccato di vita quotidiana nell’Atene del 400 avanti Cristo – ci mostra un giovane marito che ha avviato un rapporto di collaborazione assolutamente paritaria con la moglie, che pure di lì a poco lo avrebbe tradito:

Quando mi nacque un bambino, ormai mi fidavo e le avevo affidato tutti i miei beni, pensando che questa fosse la manifestazione di familiarità più grande. … Era la migliore di tutte: era una straordinaria e parsimoniosa custode della casa e amministrava scrupolosamente ogni cosa.

Per l’uccisione di Eratostene 1, 6-7

La politica e la guerra, oltre al mestiere o alla professione, erano le attività degli uomini. Non si capisce perché questa dovrebbe essere considerata una discriminazione – secondo un’ottica attuale davvero poco sana – mentre l’identica ripartizione dei ruoli presso l’odierno popolo dei San (ovvero i Boscimani) del Kalahari, in Africa australe, è considerata un segno di saggia ed equilibrata ripartizione dei ruoli in quel contesto.

È strabiliante osservare come questa donna ateniese del V secolo “conculcata e repressa” abbia invece ispirato figure femminili straordinarie per fascino, forza, determinazione, intelligenza, a poeti e filosofi contemporanei, che le hanno messe al centro delle loro opere. Pensiamo alla ribellione di Medea contro un marito goffo ed egoista come Giàsone, nell’omonima tragedia di Euripide; o alla determinazione ferrea di Antigone e di Elettra, in Sofocle, per realizzare i propri obiettivi di giustizia e di vendetta.

Nel Simposio Platone fa introdurre a Socrate la figura magnetica e misteriosa di una donna, Diotima di Mantinea, che anni prima aveva insegnato al filosofo chi sia, propriamente, Eros e a che cosa egli aspiri.

Tutti gli uomini, o Socrate, sono gravidi e nel corpo e nell’anima, e quando siamo giunti a una determinata età, la nostra natura desidera partorire; però non è possibile partorire nel brutto, ma solo nel bello. L’unione di un uomo e di una donna è il partorire. Questo atto è divino, e negli esseri viventi che sono mortali vi è questo di immortale: il concepire e il generare. Ma questi non possono realizzarsi nella disarmonia. E il brutto è in disarmonia con tutto ciò che è divino, mentre il bello è in armonia con esso.

Simposio 206 c-d

Credo fermamente che, se al posto di inutili convegni, commissioni, assemblee, marce per i diritti, manifestazioni clamorose e tossiche, si applicasse al mondo occidentale la “norma di Diotima”, disseminando di bellezza le architetture, le scuole, le periferie, i luoghi di lavoro, ne sortirebbero miracoli di civiltà, di benessere, e anche proprio letteralmente una rinnovata fiducia nella procreazione umana.

Questa impronta femminile nel disegnare un futuro possibile dell’umanità – in condizione non di antagonismo, come scioccamente oggi si fa, ma di cooperazione e di collaborazione tra i sessi – sta al centro dell’utopia platonica di uno Stato perfetto rappresentata nella Politeia (la “Repubblica”). Qui Platone afferma che la natura della donna e dell’uomo è diversa ma che entrambi, per effetto dell’educazione e in base alle inclinazioni individuali, possono aspirare a identiche attività.

… non c’è quindi nessuna attività di coloro che amministrano la città che sia della donna in quanto donna, né dell’uomo in quanto uomo, ma le nature sono ugualmente disseminate in ambedue gli esseri, e di tutte le attività partecipa la donna secondo natura, e di tutte l’uomo; solo che la donna è più debole dell’uomo.

Repubblica V 455 d

Scendendo dalle vette di un’utopia possibile a una fantasia artistica impossibile, lo scontro fra il mondo maschile e l’universo femminile è il tema della Lisistrata, capolavoro politico di Aristofane, il maestro della Commedia antica. Le donne greche, esasperate dal prolungarsi della guerra fra Ateniesi e Spartani, hanno deciso di coalizzarsi contro gli uomini, occupando l’Acropoli e negando loro il sesso finché non saranno capaci di fare finalmente pace fra loro. La vivacità spumeggiante e trasgressiva di queste donne, normalmente buone mogli, madri e donne di casa, non può non essere il riflesso, anche se iperbolizzato dal genere comico, di una femminilità che non era per niente ottusa, spenta e repressa, ma viceversa brillante e creativa anche nella quotidianità ordinaria.

Sono una donna io, ma ho cervello.

Lisistrata 1124

Prendi e porta qui prima gli Spartani,

Lisistrata 1115-1118

ma non con durezza e prepotenza, o sgarbatamente,

come facevano con noi i nostri mariti,

ma al contrario, con quella gentilezza che è naturale nelle donne.

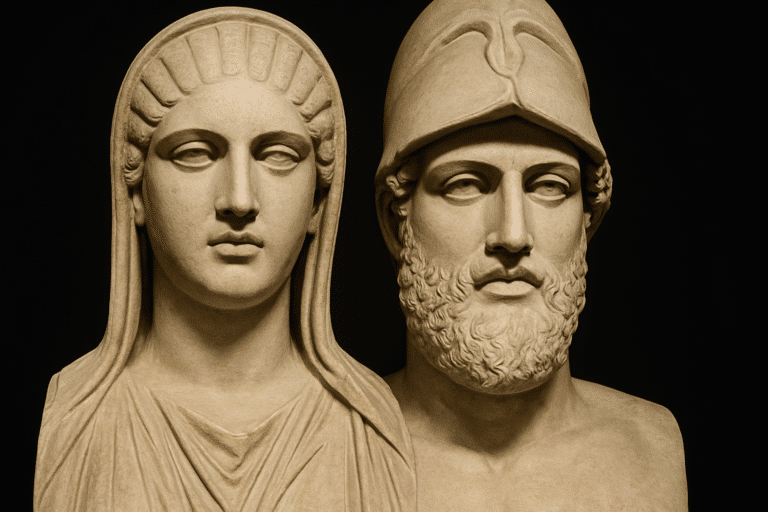

Abbiamo un luminoso esempio storico della forza di attrazione che la donna poteva avere persino nel V secolo ad Atene: è Aspasia di Mileto, l’affascinante first lady di Pericle, che da lei fu colpito profondamente per la sua acutezza di pensiero e per la sua padronanza della retorica, tanto da abbandonare la prima moglie e da legarsi a lei con un amore intensissimo, sia fisico che intellettuale. Basti pensare che Pericle, come ci attesta Plutarco (Vita di Pericle 24)

ogni giorno, quando usciva di casa per andare all’agorà e quando ne rientrava, la salutava sempre con un bacio

e che, verosimilmente, il celebratissimo Discorso pronunciato dallo statista in onore dei caduti alla fine del primo anno della guerra del Peloponneso, ebbe proprio Aspasia come ghost writer, o almeno come ispiratrice.

Ça va sans dire che Aspasia fu, assieme al marito, il bersaglio di innumerevoli attacchi derisori e squalificanti da parte dei poeti comici dell’epoca. Uno di loro, Cratino, la definì “concubina dallo sguardo di cagna”, e l’accusò di essere una prostituta e di indirizzare a sua volta altre ragazze al mestiere. Non fu difficile intentare ad Aspasia un processo politico per empietà e induzione alla prostituzione. La donna si salvò solo grazie al diretto intervento di Pericle, che con il suo pathos e perfino con le sue lacrime riuscì a convincere i giudici a non condannare a morte la “straniera” giunta dalle lontane coste dell’Anatolia.

Ecco, se c’è un punto sicuramente in comune fra la “democrazia” ateniese e la nostra attuale democrazia, è proprio il ricorso alla calunnia e alla magistratura come arma politica per abbattere gli avversari. E anche il proliferare di guitti che con il pretesto della libertà di satira infangano i personaggi sgraditi all’opposta fazione. Per il resto, il ruolo sociale della donna greca va molto al di là dello stereotipo che le si è costruito attorno.