La sacca di Bihać, lo specchio della guerra in Bosnia

di Francesco Bossi (Tralerighe Libri, 2025)

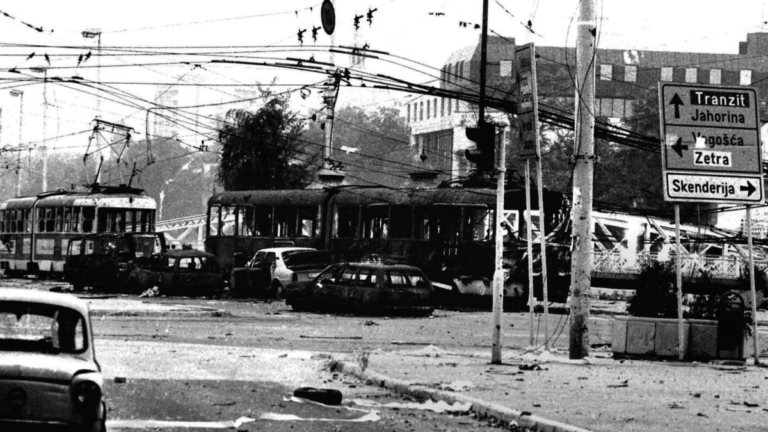

La guerra in Bosnia-Erzegovina (1992-1995) è stata uno dei conflitti più drammatici e complessi della fine del XX secolo. Tra le numerose battaglie e tragedie che hanno segnato il conflitto, la sacca di Bihać rappresenta un capitolo cruciale, spesso oscurato da eventi più noti come l’assedio di Sarajevo e il massacro di Srebrenica.

Questo studio analizza in maniera dettagliata la genesi, lo sviluppo e le conseguenze dell’assedio di Bihać, ponendo l’accento sulle dinamiche geopolitiche, sui protagonisti in campo e sul ruolo della comunità internazionale. Attraverso un’accurata ricerca basata su fonti storiche e testimonianze dirette, l’autore offre una ricostruzione approfondita degli eventi, mettendo in luce le strategie militari, le rivalità politiche e le sofferenze della popolazione intrappolata nella sacca e non solo.

Un’analisi storica che non solo ricostruisce i fatti, ma solleva interrogativi cruciali sull’efficacia della missione UNPROFOR, sull’evoluzione del conflitto in Bosnia e sull’eredità di questa guerra per l’Europa contemporanea. Una lettura imprescindibile per chiunque voglia comprendere meglio la guerra in Bosnia, il ruolo fondamentale della sacca di Bihać e il suo impatto sullo scenario Europeo e internazionale. Di seguito, su gentile concessione dell’autore, presentiamo la prefazione del libro.

Prefazione di Fabrizio Coticchia (Professore Ordinario di Scienza Politica, Università di Genova)

“Con l’invasione russa dell’Ucraina, la guerra è tornata in Europa dopo decenni”. Abbiamo letto o ascoltato questa frase molte volte dal febbraio 2022. Sebbene la decisione di Mosca di attaccare Kiev segni la drammatica ricomparsa della guerra industriale interstatale volta alla conquista del territorio, essa non rappresenta certo il “ritorno” di un conflitto armato in Europa. Dal vecchio continente, infatti, la guerra non se ne è mai andata. Il bel libro di Francesco Bossi ci aiuta a ricordare anche questa amara verità. Il manoscritto, infatti, è una accurata ricostruzione storica della guerra in Bosnia. Oltre a fornire una lettura adeguata del contesto politico che ha preceduto lo scoppio della violenza nei Balcani negli anni Novanta, il volume esamina in dettaglio un cruciale – ma in parte sottovalutato – evento: il conflitto nella cosiddetta “sacca di Bihac”, città e cantone collocati nella regione nordoccidentale della Bosnia.

Il racconto porta il lettore a scoprire un susseguirsi di azioni militari, scelte politiche, interessi privati, alleanze, e cambiamenti di fronte, che hanno segnato i sanguinosissimi anni della guerra, nella quale persero la vita decine di migliaia di civili e soldati. Attraverso l’analisi dei principali eventi bellici (tra il 1992 e il 1995), Bossi illustra i momenti-chiave che hanno determinato l’esito della guerra in quella dilaniata area geografica, dalla strenua difesa della “sacca” al ruolo delle Nazioni Unite, dalle offensive serbe fino alla nascita della Repubblica Autonoma della Bosnia Occidentale a Velika Kladuša da parte di Fikret Abdić.

Il manoscritto ha due meriti principali.

Il primo attiene alla capacità del suo giovane autore di illustrare, con dovizia di particolari, la dimensione militare del conflitto, con particolare attenzione dedicata a tattiche, mezzi e attori coinvolti. Tale focus è corredato, come detto, da una precisa disamina del contesto politico, locale, nazionale e internazionale, in una relazione dinamica – di reciproca influenza – che si modifica nel corso degli anni della guerra (sul campo come al tavolo negoziale). La stereotipata immagine della “guerra etnica” viene quindi rimossa, per fare posto ad una analisi ben più articolata, che fornisce al lettore un quadro esaustivo degli intricati eventi narrati.

Il secondo merito del volume è quello di affrontare uno dei fattori centrali della guerra in Bosnia, e di tutti i conflitti: la complessità. Bossi, infatti, ricostruisce non solo le azioni belliche che hanno segnato il destino della sacca di Bihac (e dei suoi abitanti), ma si sofferma anche sui diversi livelli di analisi che consentono di comprendere le dinamiche della guerra. Tali aspetti sono rilevanti per esaminare gli eventi della guerra in Bosnia (e in particolare del cantone di Bihac), ma sono straordinariamente attuali anche per riuscire a capire i conflitti di oggi.

Quattro sono gli elementi più importanti. Il primo è legato alla vasta pluralità di attori che caratterizzano un conflitto, specie una guerra civile. Non solo forze armate regolari, ma anche milizie (più o meno private) e istituzioni internazionali. Questa rete di soggetti – nel nord-ovest della Bosnia come nel sud-est dell’Ucraina o in Siria – complica il quadro, con interessi, approcci e visioni molto diverse, anche tra attori appartenenti al medesimo “schieramento”. Occorre quindi tenere sempre in considerazione i diversi livelli di analisi: qui i complicati legami tra le città del cantone di Bihac e Sarajevo, tra combattenti in Bosnia e politici e militari a Zagabria o Belgrado, tra la realtà sul terreno e le capitali europei, New York e Washington.

In secondo luogo, proprio l’esperienza della Repubblica Autonoma della Bosnia Occidentale di Fikret Abdić – la cui surreale, drammatica, e breve storia è ben descritta dal volume – illustra chiaramente il ruolo di singoli soggetti politici con interessi peculiari che hanno approfittato della disgregazione delle strutture statuali in un contesto di guerra, per perseguire propri obiettivi (e lucrosi affari), evidenziando ancora una volta la necessità di togliere la “maschera” – apparente e illusoria – delle motivazioni etniche del conflitto. Il terzo aspetto riguarda il ruolo delle Nazioni Unite, qui esaminate attraverso la missione UNPROFOR. I fallimenti degli anni Novanta, non solo in Bosnia ma anche in Rwanda, furono cocenti per una organizzazione che – libera dai vincoli della Guerra Fredda – poteva essere finalmente operativa attraverso le sue peace support operations.

Ma, come ben riporta il volume, al di là delle carenze, l’ONU svolse comunque un ruolo importante per aiutare la popolazione civile ed alleviare il dramma del conflitto. Le riforme avviate nel nuovo secolo, volte proprio ed evitare di ripetere errori del passato, contribuirono a rafforzare la capacità delle Nazioni Unite. Sebbene i dubbi e le difficoltà per le missioni ONU rimangano ancora oggi considerevoli, da Beirut all’Europa, la ricerca scientifica ci insegna che il peacekeeping è efficace nel ridurre la violenza. L’ultimo fattore sul quale il libro getta una chiara luce, infine, è il nazionalismo, la cui forza dirompente è stata utilizzata da imprenditori politici razionali che hanno sfruttato lo spazio fornito dalle elezioni nella ex-Jugoslavia, per perseguire in modo violento la propria agenda, in Serbia come in Croazia.

In conclusione, grazie alla ricostruzione fornita da Bossi, il lettore potrà conoscere la storia, colpevolmente trascurata, della sacca di Bihac durante gli anni drammatici della guerra in Bosnia. Al contempo il volume si concentra su fattori tutt’oggi determinati nei conflitti armati, fornendo così una utile mappa concettuale per comprendere un presente sempre più drammaticamente segnato dai conflitti armati.