A ottant’anni da Hiroshima: un dibattito storico-morale

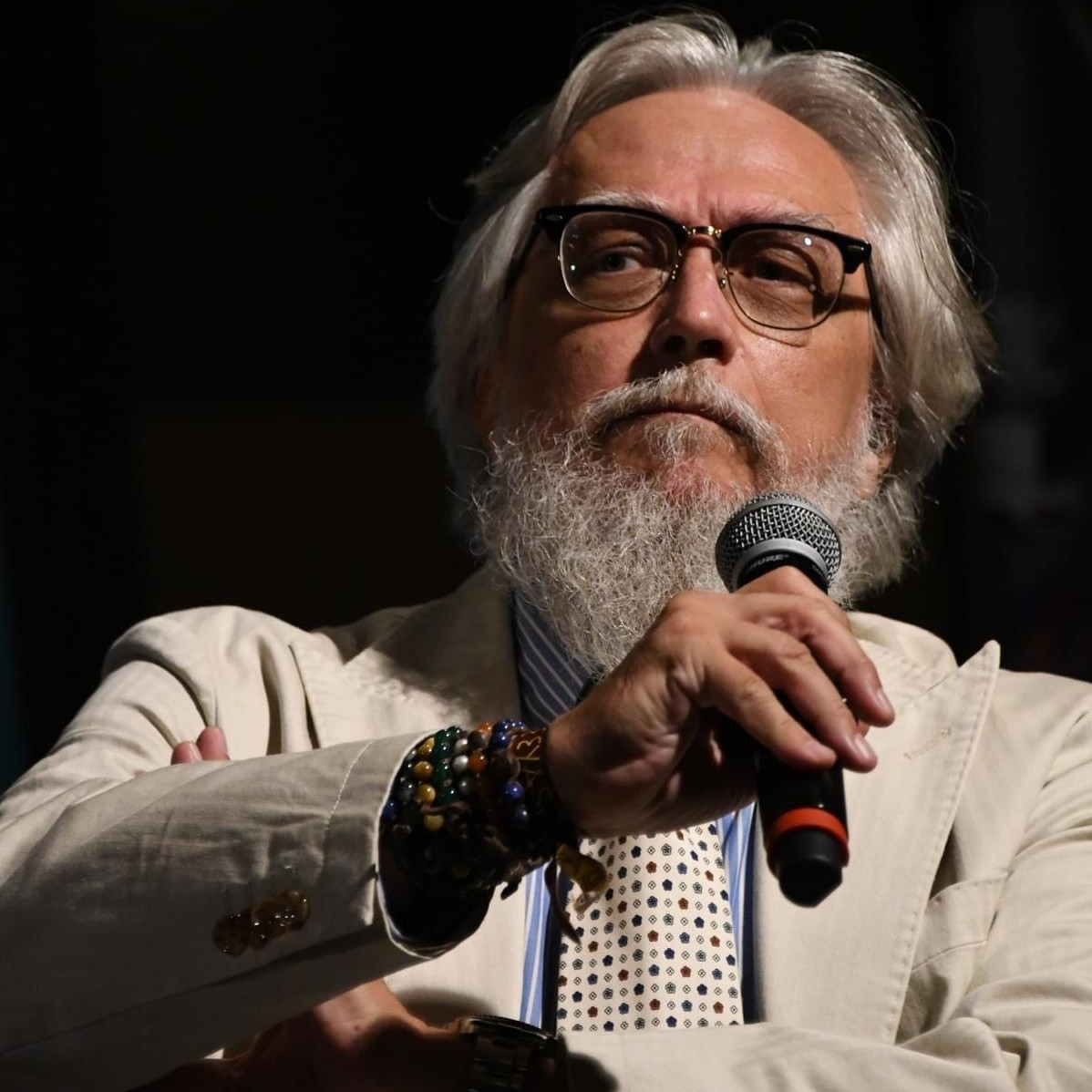

Mentre, per la prima volta in ottant’anni, ha preso corpo un dibattito pubblico, per così dire “pop”, sulla possibilità reale di un utilizzo dell’arma nucleare sull’attuale teatro di guerra europeo, ecco che si ricorda l’unico utilizzo dell’arma atomica in un evento bellico. In questi decenni è sempre stato vivo e fertile il confronto intellettuale sul passato uso della “bomba” – sia esso considerato una necessità, o una colpa, o un messaggio politico trasversale. La differenza con il dibattito attuale era la passata astrazione degli studi, mentre, adesso, sembra concentrarsi su una sterile – visto che la storia non si può cambiare – accusa verso le colpe morali e politiche degli Stati Uniti.

Già nel 1995, in occasione del 50 anni di Hiroshima, uscì, l’agile lavoro curato da Nadia Urbinati dall’affascinante e melanconico titolo: “Hiroshima, non dovevamo!”

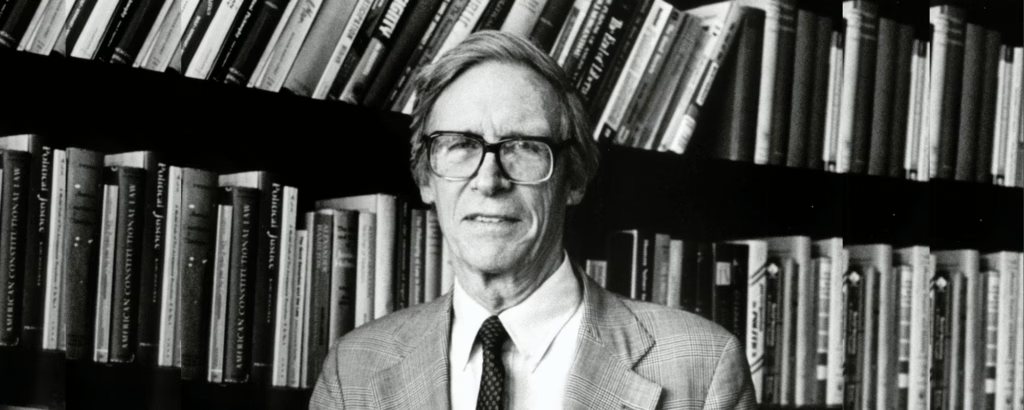

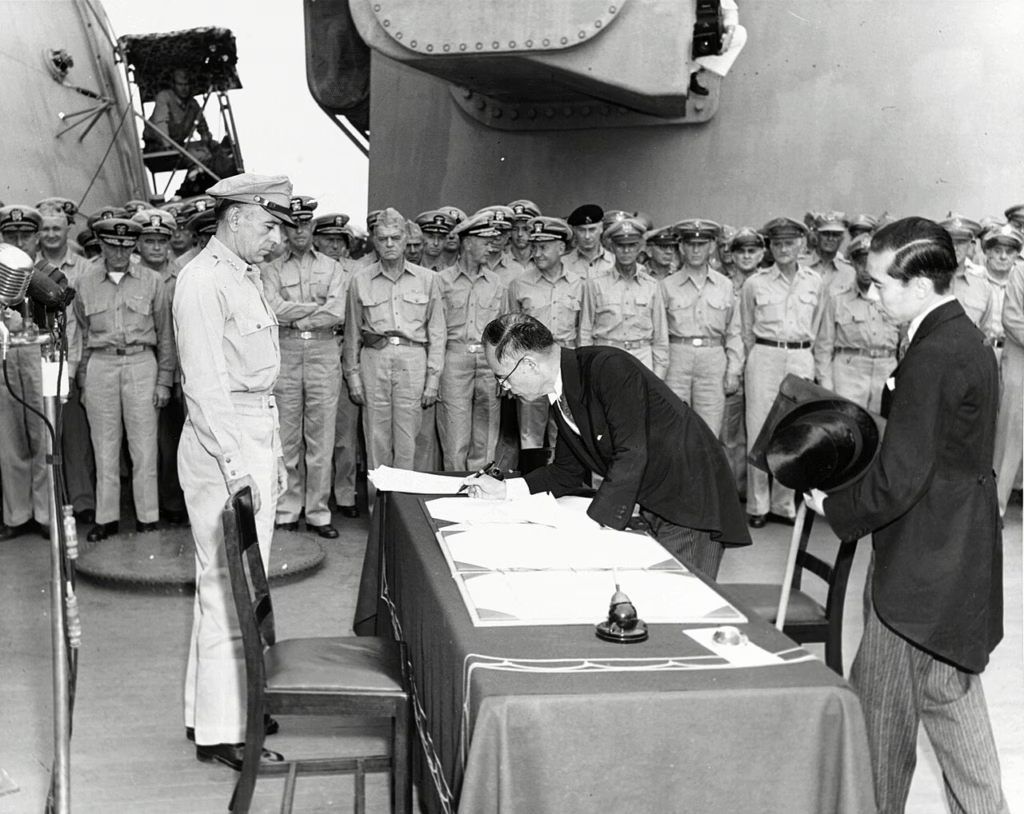

Nel più importante saggio di questa raccolta Rawls, sostiene senza mezzi termini che “il bombardamento con ordigni incendiari delle città giapponesi iniziato nella primavera del 1945, così come il successivo attacco atomico contro Hiroshima il 6 agosto, furono dei gravissimi torti e che sia giusto considerarli così”. La questione se fosse stato giusto o no sganciare Little Boy sulla città del sud di Honshu, con le conseguenti polemiche intorno alla richiesta di scuse rivolta implicitamente a Washington da Tokyo e nel contemporaneo dibattito apertosi in Giappone circa l’opportunità di chiedere perdono al popolo coreano e cinese, sarebbe, tutto sommato, irrilevante se al centro della problematica non vi fosse l’arma atomica, l’unico elemento dell’epoca ancora presente ai giorni nostri.

Quali sono le ragioni di coloro che sostengono che Truman fece male a dare l’ordine di colpire atomicamente il Giappone?

Vi sono due ordini di idee, differenti ma comunicanti tra di loro, che avanzano una serrata critica al comportamento degli americani. Il primo, di natura strettamente storica ed empirica, vuole che il Giappone fosse già sul punto di arrendersi e che un’eventuale azione terrestre non avrebbe comportato perdite insopportabili per le forze americane. In quest’ottica il bombardamento atomico di due città industriali giapponesi non sarebbe stato altro che un atto dimostrativo contro l’Unione Sovietica, in altri termini, il primo episodio rilevante della contesa bipolare. Il secondo ordine di giudizio, più teorico e, proprio per questo, dialetticamente più insidioso, fa risalire le “responsabilità” americane alla violazione dei principi dello jus in bello sostanziale, cioè di quei principi non formalizzati – come invece furono quelli fissati all’Aia o a Ginevra – che governano la conduzione di una guerra.

Si inizi dalla critica di natura storica.

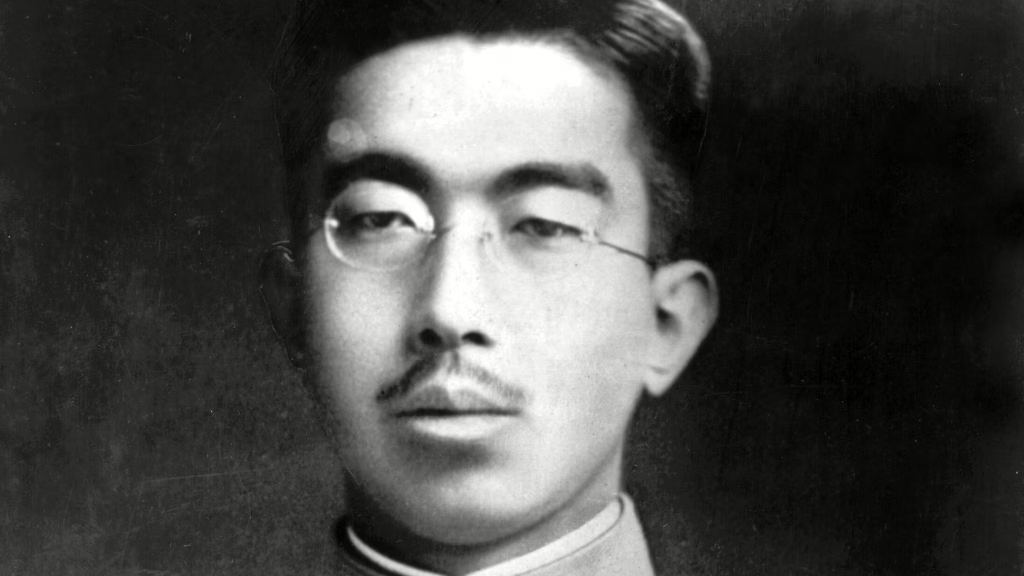

È ben vero che nel giugno 1945 era chiaro che l’impero giapponese stava uscendo drammaticamente sconfitto dal confronto con gli Stati Uniti. Le capacità di manovra strategica delle forze armate giapponesi erano praticamente inesistenti. L’azione delle forze aereonavali di Nimitz avevano portato gli Stati Uniti a detenere solidamente sia il sea power, sia l’air power, elementi sempre fondamentali, ma di importanza assoluta in un teatro come quello del Pacifico. Washington era, inoltre, consapevole che il governo giapponese stava chiedendo all’Unione Sovietica di aiutarlo a negoziare la pace ed appariva pronto alla resa purché l’istituzione imperiale fosse stata mantenuta. Sfuggiva alla loro diplomazia ed alla loro intelligence che Stalin stava già programmando l’attacco contro i territori controllati dal Giappone. Il mantenimento dell’istituzione imperiale non era nominalistico, ma sostanziale. Per quanto le richieste degli alleati – rivolte ad una pace incondizionata – non fossero insostenibili, anzi – tutto sommato – ragionevoli, nulla si diceva del futuro del Tennō.

Alle orecchie di un Occidentale poteva sembrare una cosa da poco: non lo era. L’Imperatore – per il Giappone di allora – aveva natura divina. Il metterne in discussione l’istituzione equivaleva ad una blasfemia. Non era possibile pensare ad una debellatio, come accadde in Germania, senza scardinare ogni aspetto della vita sociale in Giappone. Prima dell’esplosione del “sole di Alamogordo” (16 luglio 1945) – visto che non era considerata ammissibile una resa che non fosse “incondizionata” – non restava a Truman – a guerra ormai vinta – che far mettere i boots on the ground ai soldati, ovvero invadere il territorio metropolitano giapponese. Sul tavolo della Casa Bianca da oltre un anno si affollarono progetti di sbarco in Giappone, con relative prospettive di perdite. Il 15 giugno 1945 il JWPC prese in considerazione tre differenti scenari e le relative perdite.

Se i piani Olympic e Coronet (l’invasione della piana di Kanto) fossero stati svolti secondo le previsioni (a novembre 1945 sbarco a Kyushu, seguito alla metà del 1946 da un’operazione nella baia di Tokyo) le perdite in battaglia sarebbero state di 193.500 unità. Nel caso fossero stati sufficienti due sbarchi a Kyushu: uno a sud dell’isola e uno a nord-ovest, le perdite sarebbero ammontate a 132.500 uomini. Il peggior scenario previsto, che prevedeva l’attuazione di tutti e tre gli sbarchi, contemporaneamente portava alla stima di 220.000 perdite in battaglia. A questi dati si dovevano aggiungere le perdite derivate da malattie ed incidenti, le cosiddette nonbattle casualities. In questo caso le perdite totali, nello scenario che prevedeva la tripla invasione, avrebbero superato di gran lunga le 250.000 unità e si sarebbero potute avvicinare alle 500.000 unità. Le perdite giapponesi sarebbero state ben maggiori, ma ciò era chiaro anche a Tokyo. Le prospettive strategiche giapponesi erano, in fondo, semplici: provocare la “stanchezza della guerra” negli alleati. In termini più semplici il Giappone riteneva di poter evitare la “resa incondizionata” se imponeva agli angloamericani perdite troppo alte da essere accettate, soprattutto in considerazione che quelle perdite avvenivano virtualmente a guerra vinta.

In questi termini si espresse lo stato Maggiore dell’Esercito nipponico in un messaggio – intercettato e decodificato dal Top Secret Ultra-Magic Effort – all’attaché militare giapponese a Lisbona, dopo la caduta della Germania. A conferma di ciò venne intercettato anche un dispaccio indirizzato a Berna dall’ambasciatore svizzero a Tokyo dove si legge: “il Giappone spera ancora di sfuggire alla sconfitta prolungando la guerra abbastanza a lungo da esaurirla. Molti desiderano ardentemente lo sbarco degli americani in Giappone, poiché pensano che sarebbe l’ultima possibilità di infliggere agli americani una sconfitta abbastanza grave da far loro accettare i termini”. Chi ha contezza dell’orografia del territorio giapponese può ben capire che le speranze giapponesi non fossero prive di fondamento. A Truman non restò altro che tentare il tutto per tutto: l’uso della sua wunderwaffe. D’altronde, se non fosse stato sufficiente, avrebbe avuto sempre tempo per sbarcare nell’arcipelago.

Qui si pone un dilemma. Fece bene? Il primo compito di un comandante in capo è quello di risparmiare le vite dei propri uomini. Truman non poteva giudicare accettabile la perdita di un così grande numero di vite americane per portare a termine una guerra, già praticamente vinta, contro un nemico che non era disposto ad accettare le condizioni di resa che già erano state accettate dalla Germania. Cosa avrebbe potuto dire alle madri ed alle mogli dei caduti: che doveva rispondere agli astratti principi dello jus in bello? D’altronde è un postulato affermare che nessuno stratega rinuncerà mai ad utilizzare un’arma o, se ne possedesse il monopolio a mantenerlo, fino a quando questa stessa arma avrà una sua utilità. Sul piano dell’analisi storica – già alla fine degli anni ’40 – vi fu chi sostenne che le due bombe atomiche (gli USA ne possedevano solo due) e la successiva resa del Giappone furono una azione dimostrativa contro Mosca.

Ne siamo sicuri? Che stesse iniziando la Guerra fredda è un fatto noto e Truman non era certo compiacente con uncle Joe come Roosevelt, ma quale sicurezza poteva avere l’America che il Giappone si sarebbe arreso? Nel caso che il governo del Tennō avesse continuato nella sua politica di resistenza (solo la volontà di Hirohito pose fine al conflitto) la suasione sarebbe de facto fallita. In quel caso quale messaggio sarebbe arrivato a Mosca? “Abbiamo un’arma che fa tanto, tanto male, ma che non è in grado di piegare un paese, prostrato e già sconfitto”. La regola aurea della deterrenza è che questa sopravvive finché dimostra la sua efficacia, nel momento in cui fallisce non può essere riconosciuta se non ad un diverso e più elevato grado di potenza.

Si è già accennato alle critiche di ordine etico avanzate all’iniziativa americana. Esse si muovono su alcune direttrici convergenti tra di loro. Si sostiene che l’uso dell’arma atomica nel 1945 appare come una violazione dello jus in bello sostanziale, perché non rispondeva ad un criterio di proporzionalità rispetto alla minaccia. In altri termini veniva a mancare nel 1945 l’extrema ratio che, sola, avrebbe legittimato l’uso dell’arma atomica. A supporto di questa posizione vi è chi avanza la teoria che lo jus in bello risente della natura del regime politico che lo attua. Con questo si sostiene che le potenze democratico-liberali possono e devono attenersi a dei principi e a dei criteri che pare vengano condonati ai totalitarismi. Accanto a questa posizione, e sotto la scorta delle osservazioni di Einstein (e altri) che affermò che, se avesse saputo che la Germania nazista non fosse riuscita a produrre un suo armamento atomico, non avrebbe mai collaborato con gli scienziati di Alamogordo, si delegittima l’uso delle armi atomiche contro il Giappone affermando che l’espansionismo giapponese non costituì mai un pericolo paragonabile a quello nazista.

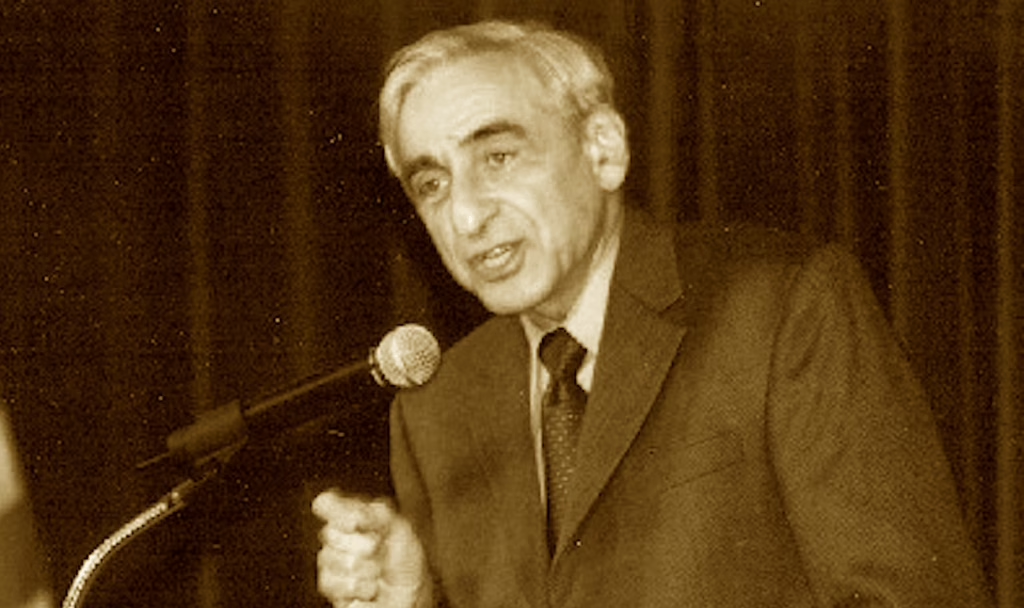

Da più parti si è detto che, nella conduzione della guerra i popoli democratici hanno finalità diverse rispetto a quelle degli Stati non democratici e in particolare totalitari. Partendo da questo assunto Rawls enunciò i sei principi che dovrebbero ispirare lo jus in bello sostanziale di una società democratica: l’elenco – che sembra tratto dal libro “Cuore” – parla di ricerca pace giusta e duratura fra popoli, a cominciare dai nemici del momento; di distinguo, nell’identificazione del nemico tra “governanti e funzionari dello Stato, soldati e popolazione civile”, come se questa differenziazione potesse essere sempre netta. Si accenna al rispetto dei diritti umani della parte avversa, sempre e comunque. Infine – e questa è la “perla” dell’argomentazione – si sottolinea l’importanza della valutazione pratica di mezzi-fini nel giudicare l’opportunità di un’azione o di una politica atte ad ottenere lo scopo della guerra o a non causare più male che bene. Come si possono sapere ex ante le conseguenze di una propria azione politica, in mancanza di esperienze precedenti? La logica di Rawls di fronte a ciò si ferma. Il rigido legame etico insito, nell’accezione di Rawls, nel legame mezzi-fini non può quindi che portare alla condanna radicale non solo di Hiroshima e Nagasaki, ma anche degli attacchi aerei con spezzoni incendiari del marzo 1945.

Ciò che sorprende è che l’Autore, al quale si deve la teorizzazione della “giustizia come equità” – operazione coraggiosa che dinamizza i contorni del termine “Giustizia” – fissi dei paradigmi estremamente rigidi – quindi astratti ed inattuabili – nella sua concezione di jus in bello. Questa critica, così serrata e senza alternative di Rawls, non viene mitigata dall’analisi di Walzer che nel suo Guerre giuste ed ingiuste ricorda che alla decisione di Truman di sganciare le prime bombe non può essere applicato il criterio dell’extrema ratio. Il Giappone – nell’estate 1945 – era ormai sconfitto, ma non intenzionato a cedere alla resa incondizionata. Se si accetta la logica della “resa incondizionata” – ricorda Walzer – la decisione di concludere la guerra con il bombardamento atomico non è per nulla insostenibile. Come si può dissentire dal segretario alla Guerra Henry Stimson quando affermò: “Nessun uomo, nella nostra posizione e con le nostre responsabilità, avendo in mano un’arma di simili potenzialità per … salvare quelle vite, avrebbe potuto fare a meno di usarla”? La critica di Walzer, più sottile di quella di Rawls, volutamente sottostima la decisione di sganciare le bombe per accentrare l’attenzione sulla volontà di Truman di imporre la “resa incondizionata”.

“La stima delle perdite – scrive Walzer – si basava non soltanto sulla convinzione che i giapponesi avrebbero combattuto fino all’ultimo uomo, ma anche sull’assunto che gli americani non avrebbero accettato che una resa incondizionata”. In altri termini, nell’agosto 1945, la prosecuzione della guerra non era qualcosa di imposto agli Stati Uniti, ma un suo preciso fine strategico. Dal momento che la condizione della “resa incondizionata” richiedeva o l’invasione delle isole giapponesi, con tutto ciò che ne conseguiva in termini di perdite sia americane, sia giapponesi o l’uso della bomba atomica, Walzer sostiene che si sarebbero dovuti riconsiderare i fini strategici americani. Anche ammettendo – continua Walzer – che la resa incondizionata fosse moralmente desiderabile dato il carattere del militarismo giapponese, può ancora darsi il caso che si rivelasse moralmente indesiderabile per i costi umani che comporta”. Quindi “i vittoriosi americani avrebbero dovuto concedere al popolo giapponese la possibilità di tentare un negoziato. Usare la bomba atomica, uccidere e terrorizzare i civili, senza neanche tentare un simile esperimento, si rilevò un doppio crimine”. Non sembra forzato parlare di “semantica”! Le argomentazioni poste da chi condanna moralmente l’uso dell’arma atomica, da parte di Washington, sono condizionate da un pregiudizio di base: la minaccia alla pace e all’ordine mondiale portata dal Giappone era di gran lunga inferiore a quella portata dalla Germania nazista. Su questa convinzione pesa il drammatico ricordo dell’Olocausto, della “vita offesa”, del terrore e delle brutalità reiterate e, infine, della guerra di distruzione dei popoli slavi.

Intorno alle ragioni etiche che stanno alla base della condanna dell’agire statunitense vi sono alcune riflessioni da fare.

Non deve stupire che Rawls inserisca negli elementi dello jus in bello il concetto di “guerra giusta” o di jus ad bellum. I due fenomeni, per quanto differenti nella loro natura, si intersecano di continuo. Ciò che lascia, però, perplessi è che venga creato un legame di dipendenza tra di loro. In Italia, già anni addietro, Bobbio andò sostenendo, in modo non dissimile dall’autore americano, che “il diritto internazionale si era venuto liberando da un problema, in gran parte insolubile giuridicamente quale era quello del bellum iustum, per concentrarsi sul problema, in gran parte solubile perché affidato al principio validissimo della reciprocità, relativo all’hostis iustus”. L’irrisolto confronto tra jus in bello e jus ad bellum è il punto nodale dell’interpretazione e della percezione che si ha della guerra. L’eterno conflitto tra l’impossibilità di una teoria della iusta causa e l’intrinseca, anche se relativa, “giustizia” del fenomeno viene messo in piena luce da Hegel ne La costituzione della Germania. Il filosofo di Stoccarda ritiene – in fondo – che la guerra, in quanto tale, non sia assoggettabile a giudizi che distinguono le guerre giuste da quelle ingiuste, perché è la stessa guerra che deve “decidere non quale dei diritti rivendicati dalle due parti sia il vero diritto – entrambe le parti hanno un vero diritto – ma quale diritto debba cedere di fronte all’altro. La guerra, o cos’altro sia, ha da decidere proprio questo perché i due diritti in contraddizione sono egualmente veri, e un terzo termine, che è la guerra, deve allora renderli diseguali”

Tornando a Rawls, egli non accenna allo jus in bello positivo, imposto da regole e convenzioni certe, ma focalizza la sua attenzione sull’idea di un diritto sostanziale. Questa posizione è implicitamente ed inevitabilmente ambigua, in quanto viene difficile distinguere all’interno dell’oggetto quelli che sono gli elementi certi e fattuali dai giudizi di valore che sono, per loro stessa natura, soggettivi.

Ritornando alle argomentazioni di Rawls sullo jus in bello è necessario ricordare che nella tradizione occidentale moderna la guerra ha spesso assunto il valore di “mezzo del diritto”. In altri termini questo tipo di conflitto è per molti aspetti simile ad un procedimento giuridico. Si fa, quindi, la guerra per riparare ad un torto subito, vero o presunto che sia. Tanto più è sensibile la percezione di questo “torto”, quanto più è forte la reazione bellica. Nel caso specifico del confronto tra Stati Uniti e Giappone, quest’ultimo si era macchiato di quello che può essere considerato come il peggior crimine concepibile da una società strutturata come quella americana: il non rispetto delle regole e delle convenzioni. L’americano nei suoi trecento anni di storia si è costruito come un soggetto umano estremamente sensibile all’idea del contratto e dell’accordo.

La stessa “nazione” americana, non potendosi basare né sull’èthnos, né su una cultura univoca, si fonda sulla condivisione di alcuni valori generali e sugli strumenti contrattuali, sia etici, sia formali, che permettono la conduzione della vita civile. Pearl Harbour si prefigurava – agli occhi del popolo americano – come la più chiara violazione del principio della contrattazione internazionale. Era un atto privo di fondamento giuridico e, quindi, ipso facto un crimine. Le parole usate da Truman per legittimare la sua decisione di usare l’arma atomica non devono, quindi, essere lette come una formale giustificazione, ma come l’essenza stessa del perché l’America era in guerra con il Giappone. Sarebbe stato possibile, inoltre fare nette distinzioni tra le responsabilità dell’establishment politico-militare nipponico e quelle del “popolo” giapponese? Le considerazioni di Rawls tradiscono un pregiudizio tipicamente occidentale e illuminista: i popoli sono “naturalmente” portatori di valori positivi e attori sostanzialmente liberal-democratici. Come tali le società civili non hanno nulla da spartire con le decisioni di un governo autoritario o totalitario che agisce solo nell’interesse di una ristretta élite irresponsabile.

Gli episodi di Hiroshima e Nagasaki, come tutti i grandi bombardamenti del 1945 vengono spesso visti come delitti che incrinano l’immagine delle potenze vincitrici come maker di un nuovo ordine mondiale. In altri termini si cercano delle ormai remote e “nobili” origini agli errori, veri o presunti che siano, che l’Occidente ha compiuto sia a livello politico, sia in quello, più rilevante, etico nel dopoguerra.

Questo sottile e sinuoso antioccidentalismo impedisce di valutare in modo univoco altri casi di potenziali violazioni dei diritti dei civili.

Perché Rawls, così attento e scrupoloso difensore delle popolazioni di Hiroshima e Nagasaki non ricorda che nella liberazione della penisola italiana i bombardamenti alleati fecero più vittime delle rappresaglie dei nazi-fascisti, senza che ciò intaccasse la giusta fama di “liberatori” degli anglo-americani? Certo è che le ragioni di Rawls e di Walzer si focalizzano solo sui grandi episodi, quelli che colpiscono l’immaginario e, quindi, le coscienze.

Su entrambi gli ordini di pensiero che avanzano una critica alla decisione americana di usare l’arma atomica sul Giappone: quello storico e quello etico, agisce la convinzione che la minaccia alla pace e alla libertà nipponica non fosse paragonabile a quella tedesca. Ecco, l’ennesimo pregiudizio. Anche l’impero del Sol Levante aveva dato vita ad una politica espansionistica ed aggressiva tesa a creare un “nuovo ordine” nel continente. Il progetto della “Grande Asia” non era poi molto dissimile dalla teoria del Lebensraum come venne riletta dai nazisti. Gli eccidi di massa compiuti in Cina, in Corea e nelle zone occupate dalle forze del Tennō non ebbero nulla da invidiare a quelli dei tedeschi. Gli esperimenti medici su cavie umane, i campi di concentramento, la reiterata “offesa” al principio stesso della vita, l’annichilimento dell’individuo triturato nella macchina dello sterminio, alimentata dalla convinzione di appartenere ad una razza superiore, nulla venne, diabolicamente, tralasciato dagli invasori giapponesi. Eppure, per molti studiosi Hitler ed il nazismo erano, intimamente e radicalmente, qualcosa di peggiore. Anche se non vi sono prove per dimostrare ciò, questo è un leitmotiv ampiamente sfruttato.

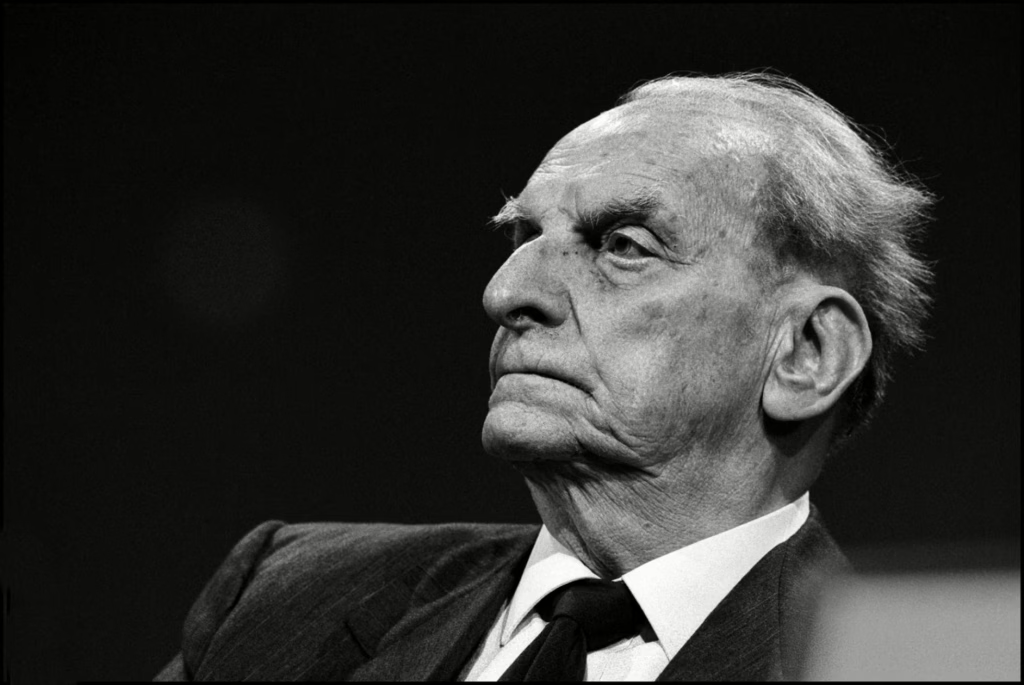

Nel panorama italiano questa posizione è sostenuta, tra gli altri, anche da Norberto Bobbio. Il filosofo torinese, accumunando il personaggio Hitler alla figura dell’Anticristo, scrive che con il leader del nazismo “l’apocalisse, anche se molti non se ne sono accorti o fingono di non accorgersene, c’è già stata”. L’odiosità di Hitler è indiscutibile, ma identificare l’“imbianchino austriaco” nell’Anticristo assoluto, oltre a essere consolatorio, è frutto di un doppio pregiudizio eurocentrico. In altri termini, quali sono le prove che possono dimostrare che Hitler è stato, e resterà sempre, il peggior flagello capitato alla razza umana? Di tanto in tanto sorge dal turbinio della Storia un personaggio destabilizzante, in modo catastrofico, il vecchio ordine. Hitler ha rappresentato, senza dubbio l’ultima apocalisse del continente europeo; ma nessuno può dire che il futuro non riservi altri momenti altrettanto drammatici, che la madre dei “mostri” non genererà una creatura peggiore del Führer. Inoltre, il giudizio che in Occidente si ha di Hitler e della minaccia nazista non può non essere stato influenzato dal fatto che la guerra contro la Germania è stata combattuta essenzialmente in Europa.

Nella parte occidentale del Vecchio Continente e in America la figura di Hitler è l’archetipo assoluto ed impareggiabile del Male. La suprema minaccia alla Pace e alla Libertà. In altri continenti, che non subirono l’occupazione tedesca, Hitler è solo un’odiosa figura storica, in gran parte priva di connotati “diabolici”. È ovvio e giustificato che un cambogiano sia pronto ad affermare che il vero “Anticristo” non sia stato Hitler, ma Pol Pot. In egual modo per un haitiano il “Male” incarnato era Papa Doc. Sulla scorta di queste considerazioni è possibile che un cinese o, meglio ancora, un mancese e un coreano siano disposti ad affermare che la minaccia posta alla Libertà da Hitler sia stata peggiore di quella avanzata dai giapponesi? La difficoltà a liberarsi di questo pregiudizio sull’immagine del nemico è il peggior ostacolo che l’uomo incontra sulla strada che conduce allo jus ad bellum.

La supposta superiorità della minaccia nazista rispetto a quella giapponese affonda, per ultimo, le sue radici nel primato che viene conferito dalla cultura occidentale all’ideologia. L’Occidente è malato di dottrine e di ideologie. Con la crisi culturale delle religioni tradizionali l’homo europaeus creò un reticolo formale di teorie e dottrine che gli consentirono di agire nel sociale con determinate prospettive per il presente ed il futuro. La forma aveva, così, il sopravvento sulla sostanza. Ciò non accadde in Oriente dove ad un atteggiamento laicamente religioso si preferì una visione religiosamente laica. I valori e le fedi tradizionali non vennero mai messe in discussione, ma riadattate in modo pragmatico. Ciò che ad un occidentale fa impressione del nazismo è che i crimini che commise vennero prima teorizzati.

Ciò che terrorizza le menti occidentali non è la vista della morte e delle violenze, ma la loro teorizzazione. I Giapponesi si mossero più liberamente in un environment deideologizzato. Nonostante che all’inizio di questo secolo si siano create delle scuole di pensiero omologabili, in parte, a quelle europee, in Giappone l’espansionismo sul continente asiatico, le violenze e i genocidi commessi non avevano un retroterra ideale formale. In altri termini l’aguzzino giapponese non aveva bisogno di essere legittimato da una ideologia per tormentare le carni di un coreano. Il substrato taoista, presente in tutta l’Asia orientale, consente all’individuo di agire in termini utilitaristici senza formali giustificazionismi.

Prova di ciò è che nella lingua giapponese non esiste il termine ideologia. Per meglio dire viene utilizzata la traslitterazione del termine inglese ideology (イデオロギー). Per quanto animati dai migliori intenti Rawls e Walzer non possono non compiere una nuova e sofisticata operazione di neocolonialismo intellettuale. Se si vuole affrontare il giusto discorso delle responsabilità giapponesi nell’ultimo conflitto mondiale lo si deve fare accettando i presupposti storici e culturali che sono alla base di questi atti. Nel loro specifico le responsabilità dei giapponesi non furono inferiori a quelle dei tedeschi e come tali vanno giudicate.

Tornando alla domanda primigenia: “gli Stati Uniti fecero bene a lanciare le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki?”, la risposta, per quanto sofferta, è affermativa, anche tenendo solo conto del fatto che la decisione di Truman si basava su un puro calcolo utilitaristico delle vite americane che si potevano risparmiare.