La cultura classica strumentalizzata dall’ideologia

Quale dev’essere il nostro rapporto con l’antichità classica? Più precisamente: è corretto proiettare il nostro presente storico su personaggi e vicende che la letteratura greca e latina ci hanno trasmesso, con l’intenzione di rafforzare e legittimare le nostre convinzioni?

Partiamo da un punto fermo: in campo storico-culturale la tecnica del ricalco è sempre bugiarda, ma utilissima per ingannare gli ingenui e gli impreparati. Infatti il mondo antico, appena lo si studi in modo un po’ più approfondito, si rivela immediatamente “altro” rispetto alle coordinate culturali della contemporaneità: i due-tre millenni trascorsi hanno prodotto uno spostamento di parecchi gradi sulla sfera celeste dei pensieri umani.

Faccio alcuni esempi. Il primo: da meno di due secoli rendere schiavo un altro essere umano è considerato illegittimo in Europa, e oggi lo schiavismo appare una pratica aberrante e incivile. Ma chi definisse “schiavisti” Socrate, Platone, Aristotele e Cicerone, perché possedevano schiavi e giustificavano la schiavitù, sarebbe un imbecille. Infatti l’intero sistema economico delle pòleis democratiche così come della repubblica romana si fondava legittimamente sul lavoro degli schiavi. Come puntualizza Aristotele nella Politica (I, 1255b, 15), “è evidente che per natura alcuni sono liberi, altri schiavi, e che per questi ultimi essere schiavi è non solo vantaggioso ma anche giusto”. Lo schiavo, “strumento animato” per Aristotele (Politica I, 4, 1253b, 32) e instrumentum vocale (“strumento di lavoro dotato di voce”) per Varrone (De re rustica I, 17), era un elemento necessario e giuridicamente normato nelle società antiche.

Il secondo: nelle più illustri pòleis greche, come la democratica Atene e l’oligarchica Sparta, le famiglie più sensibili all’educazione dei loro figli speravano che il loro ragazzo appena pubere fosse preso sotto le sue ali da un nobile adulto che ne curasse la formazione in una relazione esclusiva, intensamente pedagogica, spirituale, ma anche fisica, con rapporti sessuali omoerotici. Il poeta lirico Teògnide (VI secolo a.C.) imposta tutto il suo canzoniere su una conversazione con l’amato giovinetto Cirno, cui dà istruzioni di carattere etico e politico di marca aristocratica e conservatrice. Gli autori dell’assassinio politico del tiranno Ipparco, di nome Armodio e Aristogìtone, celebrati poi come eroi dalla pubblicistica ateniese, erano un amato (eròmenos) adolescente e il suo amante (erastès).

Chi oggi esprimesse il suo disprezzo per questi uomini definendoli dei pedofili commetterebbe una sciocchezza sesquipedale, perché il nostro concetto di “pedofilia” e di “minorenne” (sotto i 18 anni) non si può sensatamente applicare alla cultura greca di 2500 anni fa. E la stessa cosa vale per Saffo di Lesbo (VII secolo a.C.) che nel suo raffinatissimo istituto di alta educazione insegnava alle fanciulle sue allieve anche la conoscenza pratica delle arti erotiche, amandole riamata.

Fatte queste premesse, interroghiamoci sulle ragioni per le quali la cultura classica ha conosciuto in questi ultimi anni inaspettate fiammate di reviviscenza ogni volta che alla paracultura progressista egemone è tornato vantaggioso ripescare dal patrimonio letterario antico autori, personaggi, storie utili a nobilitare la propria lettura settaria di avvenimenti contemporanei.

Riporto per brevità solo uno tra i molti esempi possibili.

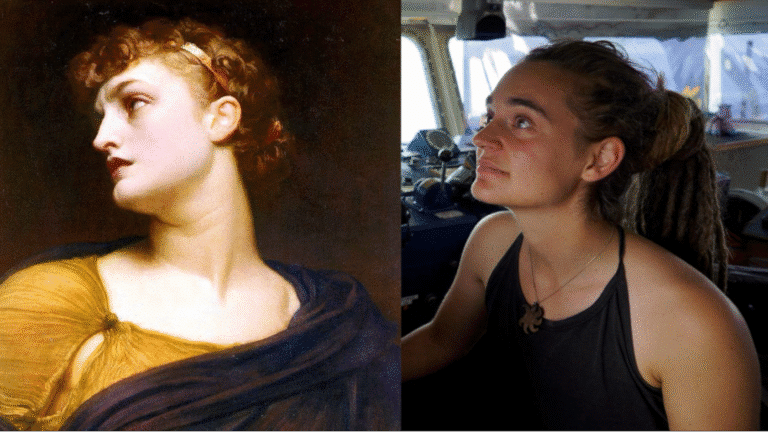

Quando nel 2019 Carola Rackete, al comando di un’imbarcazione della ONG Sea Watch, con 42 migranti irregolari a bordo, dopo un’attesa di 14 giorni violò i divieti del governo italiano forzando il blocco e approdando a Lampedusa, ben presto alcuni intellettuali democratici di formazione classica inneggiarono alla giovane ribelle celebrandola come una nuova Antìgone. E ispiratissimi interventi inondarono il web e la stampa rievocando l’eroina dell’omonima tragedia di Sofocle, quell’Antigone figlia di Edipo che osò sfidare il divieto del re di Tebe, Creonte, di dare sepoltura al suo amato fratello Polinice, in quanto nemico pubblico morto durante l’assalto da lui organizzato alle mura della città. Infatti, sostiene la ragazza nella tragedia, la legge morale che impone di seppellire un familiare defunto, viene prima della legge dello Stato. E per difendere questo diritto, accetta e anzi desidera la condanna a morte.

Dunque, in un articolo di Roberto Vecchioni (“Repubblica” 29 giugno 2019) arriva l’equivalenza Carola = Antigone e Salvini = Creonte. E addirittura Polinice diventa “il nero” cui un potere malvagio nega persino l’onore della sepoltura.

E’ intellettualmente disonesto piegare un sommo capolavoro letterario greco alla giustificazione partigiana di un fatto di cronaca politica contemporanea. I testi antichi vanno interrogati alla luce del loro contesto storico-culturale. La domanda da farsi è: cosa intendeva comunicare Sofocle al pubblico ateniese rappresentando a teatro nel 442 questa tragedia?

Antigone è, assieme alla sorella Ismene e ai fratelli Etèocle e Polinice, frutto del mostruoso incesto tra Edipo e la madre Giocasta: è uno dei “frutti guasti” di quell’unione che mai avrebbe dovuto verificarsi. Sintomi della sua malattia spirituale sono l’individualismo sfrenato, l’attaccamento esasperato al ghenos familiare, la completa indifferenza alla tenuta dello Stato, che la rende un personaggio del tutto impolitico, in un tempo in cui ad Atene l’identificazione del cittadino con lo Stato era invece totale. Pericle, che Sofocle frequentava e conosceva bene, afferma in un passo del suo celebre “Epitafio” (Tucidide II, 37):

Se nella vita privata siamo tolleranti, nell’ambito pubblico è soprattutto il timore a vietarci di trasgredire le leggi: obbediamo ai magistrati in carica e alle norme, in primo luogo alle leggi stabilite a difesa di chi subisce un’ingiustizia, e poi alle norme che, pur non essendo scritte, comportano, per chi le viola, un disonore riconosciuto da tutti.

Antigone è una ribelle, che dichiara di non avere nessuna paura del reggitore di Tebe, e che alla fine, imprigionata in una grotta, si impicca, per ricongiungersi ai suoi nella morte. Muore suicida anche il fidanzato Emone e alla fine sulla scena resta, solo e annichilito, Creonte.

Ebbene, che messaggio intendeva dare Sofocle agli Ateniesi? Né unicamente favorevole a Antigone, spinta da alti ideali ma colpevole di estremismo ed egoismo sociale, né a Creonte, uomo di Stato animato da una ferrea etica della responsabilità ma colpevole di insensibilità all’etica dei principi. In sostanza, un commento di altissimo valore artistico alla frase di Pericle, un ammonimento estremamente classico al dovere di ricercare equilibrio e armonia in ogni aspetto della vita di comunità.

Se Antigone è impolitica, Carola Rackete viceversa è estremamente politicizzata, come attivista e militante; il suo nemico era un governo democratico, non una monarchia totalitaria come quella di Creonte; la sua azione spregiudicata e violenta non comportava nessun rischio ma preludeva, come poi si è visto, a una carriera politica nel Parlamento dell’Unione Europea; e aveva lo scopo deliberato di creare un casus belli mediatico con l’Italia e di procurarsi un ritorno d’immagine a beneficio proprio e della sua parte. Dunque l’equivalenza Antigone – Carola non poggia su alcun fondamento, ma è un trucco illusionistico.

Avrete notato le indicazioni precise che ho inserito prima di ogni citazione dagli autori greci, in modo che chiunque, se crede, possa andare a verificare la bontà e la veridicità della fonte, e la corrispondenza fra testo greco e traduzione italiana. Sì, perché c’è da aggiungere che l’egemonia culturale progressista è così presuntuosa e sicura di sé che spesso i suoi aedi, quando celebrano qualche presunto eroe contemporaneo e citano a sostegno testi antichi, non solo omettono di indicare il passo di riferimento, ma lo manipolano a vantaggio della propria tesi o, per le brevi, lo inventano.

Roberto Vecchioni, alla fine dell’articolo indicato più sopra, dopo aver incensato Carola Rackete con un peana di imbarazzante retorica da Ventennio (…certo l’umanesimo è diamante; di una luce che stravolge e sconvolge quando senti di averla dentro. Io me la vedo Carola, bella, ritta sul ponte a prendere quella decisione che per lei è solamente normale. Nessun tentennamento, nessuna paura, un riso naturale, convinto, gli occhi semichiusi nel sole accecante, nella certezza che tutti gli uomini sono diamanti…) termina con una magnifica frase tratta – come lui afferma – dalla tragedia “Edipo a Colono” di Sofocle, in cui Edipo morente direbbe alla figlia: “Non piangere, figlia mia, c’è una sola parola che ci libera dall’oscurità, dal male del mondo. E quella parola è amore”.

Bene, questi versi non esistono.

Morale? Ogni volta che su un giornale, su un blog, in un sito qualsiasi, trovate una citazione da un autore classico senza rimandi, diffidatene: anzi, siate quasi certi che si tratta di una truffa.