Il dolce gusto della vendetta nell’Antica Grecia

Non si insisterà mai abbastanza sull’assoluta necessità di collocare l’antica civiltà greca e romana entro le coordinate socioculturali che sono loro proprie, e neppure in modo generico, ma distinguendo attentamente di volta in volta il momento storico, lo spazio geografico, il contesto politico in cui un certo fenomeno si è manifestato. E’ gravemente errato commentare fatti e scritti dell’antichità muovendo dagli orizzonti etici del presente.

Questo vale anche per il concetto di “vendetta”, che ai nostri giorni è stato ufficialmente espulso da qualunque ambito di accettabilità. Basti pensare al fatto che, regolarmente, i familiari delle vittime dei reati anche più efferati si guardano bene dal chiedere “vendetta” per i loro cari, ma di fronte ai giornalisti e alle telecamere pronunciano la frase standard “Chiediamo solo che sia fatta giustizia”. E’ molto probabile che il sentimento della vendetta alberghi nel segreto dei loro cuori: ma la civiltà dei rapporti umani in questo periodo storico e nell’Occidente democratico impone che sia relegato nel sottosuolo dell’anima.

Non così era nell’antica Grecia. Non ci illudano le magnifiche statue polite di marmo, il lieve sorriso che spesso illumina il loro volto, le alate massime di inarrivabile saggezza che ci sono giunte da Saffo, Platone o Plutarco. In Platone e Aristotele, i due massimi campioni della filosofia, si trovano alcune espressioni che riflettono in pieno la morale tradizionale della cultura greca, per la quale la vendetta contro chi ci ha fatto del male è giusta, necessaria, doverosa:

Giustizia è l’arte di fare del bene agli amici e fare del male ai nemici

(Plat., Repubblica, I 334 b)

Gioire del male dei nemici non è né ingiusto né invidioso

(Plat., Filebo, 49d)

Vendicarsi dei nemici è più bello che riconciliarsi; infatti, è giusto far pagare in cambio; e ciò che è giusto è nobile; ed il non accettare la sconfitta è il comportamento proprio di una persona coraggiosa

(Arst., Retorica 1367a20-3)

Principio etico basilare e comunemente diffuso era dunque quello di non danneggiare gli amici e di ripristinare l’equilibrio spezzato da un’ingiustizia mediante la “giusta punizione” dei responsabili, secondo una logica retributiva che è nel contempo vendicativa, ritorsiva e accrescitiva.

Se ne trovano molti esempi nei poeti tragici. Si potrebbe pensare (anzi, sono convinto che molti lo penserebbero d’istinto, in questi nostri tempi esasperati) che tali forme di reazione siano tipiche di un mondo maschile e patriarcale. E invece no, anzi spesso è il contrario. Nelle tragedie di Eschilo, Sofocle e Euripide sono le donne a tramare vendette feroci e spietate. Cito solo tre esempi.

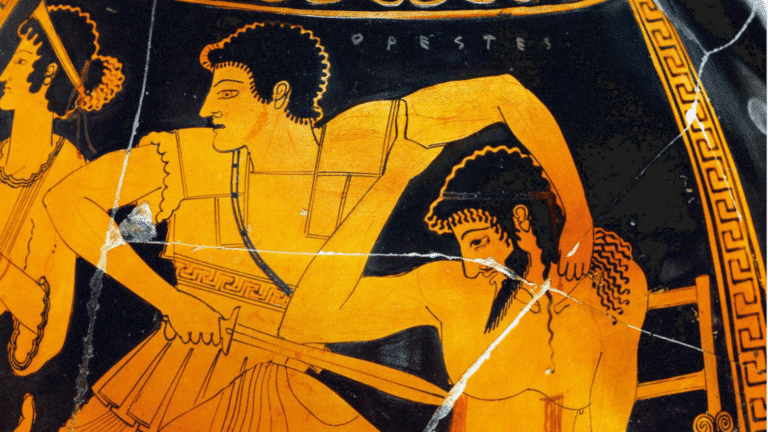

- Elettra, figlia di Agamennone, ucciso a tradimento dalla moglie Clitemestra e dal suo amante Egisto, fa crescere dentro di sé un odio implacabile contro la madre assassina e adultera, e incita il fratello Oreste alla strage dei due.

- Ecuba, anziana moglie di Priamo fatta schiava dai Greci dopo la presa di Troia, quando viene a sapere che un suo figlio, il ragazzo Polidoro, è stato assassinato dal re Polimestore, di cui era ospite, per derubarlo del suo oro, organizza una trappola, d’accordo con le altre schiave troiane. Lo attira nella tenda dove stanno e, mentre loro lo accecano conficcandogli degli spilloni negli occhi, lei con le sue mani uccide i suoi due figli bambini.

- Negli Eraclidi di Euripide, l’anziana Alcmena, madre di Eracle ormai defunto, si trova di fronte Euristeo, re di Argo, che prima aveva tormentato Eracle imponendogli le dodici terribili fatiche, e adesso perseguita i suoi figli bambini, minacciandoli di morte. Ora è stato fatto prigioniero dagli Ateniesi. Alcmena pretende e ottiene che sia ucciso seduta stante e che il suo corpo sia gettato ai cani.

Alla vendetta si accompagnano gioia e un profondo piacere: Ecuba dice a Polimestore cieco e grondante sangue: “Non dovrei gioire per essermi vendicata di te?”. E Alcmena a Euristeo: “E’ assai piacevole veder passare un nemico dalla fortuna alla sfortuna”-.

L’etica della vendetta personale è tipicamente arcaica e aristocratica e non segue principi di proporzionalità, come invece oggi è richiesto sia alla giustizia che all’autodifesa delle vittime.

Pensate a come si conclude l’Odissea: Odisseo, tornato a Itaca, per vendicarsi delle offese recate a lui, al figlio Telemaco e alla moglie Penelope, li stermina tutti: sono 108, cui vanno aggiunte le ancelle infedeli, impiccate senza pietà. Oppure al castigo terribile che nell’Iliade il sacerdote Crise ottiene dal suo dio, Apollo, per punire Agamennone di averlo offeso: Apollo scatena sull’esercito greco una violenta pestilenza, che uccide migliaia di innocenti. E, in generale, osservate come la guerra di Troia, che seminò “infiniti lutti” sia tra i Greci che fra i troiani, sino all’incendio e alla distruzione della città, fu scatenata dagli Achei come reazione all’offesa recata a una sola donna: Elena, moglie di Menelao, rapita da Paride. Almeno così racconta il mito.

Vige comunque la legge della reciprocità, che si traduce nella norma della compensazione, approvata dagli dèi. Il poeta aristocratico Teognide (VII sec. a.C.) prega Zeus Olimpio che egli “possa infliggere tormenti in cambio di tormenti” (v. 344); Archiloco (VII sec. a.C.) dichiara nel frammento 126:

Una cosa sola io so, importante: ricambiare chi mi fa del male con mali terribili

Quando, fra il VI e il V secolo a.C. alla giustizia del ghenos, cioè del clan familiare, si sostituisce il diritto della polis, mediante i tribunali, il principio fondamentale del “fare del bene agli amici e fare del male ai nemici” non viene certo meno, specialmente in politica estera.

Durante la guerra del Peloponneso, che vede lo scontro fra la democratica Atene e l’oligarchica Sparta, affiancate da tutti i loro rispettivi alleati, accade nel 416 un fatto tragico: gli abitanti dell’isola di Melo, un’antica piccola colonia spartana in mezzo all’Egeo dominato dalle flotte ateniesi, avevano deciso di non entrare nell’alleanza militare di Atene ma di rimanere neutrali. Questa scelta fu sentita come un affronto da Atene, uno sgarbo intollerabile.

Avviene un drammatico dialogo fra gli ambasciatori di Atene e le autorità di Melo, magistralmente raccontato da Tucidide, in cui gli ateniesi pongono ai Melii un ultimatum: assoggettarsi o essere annientati. Al rifiuto dei Melii, la superpotenza greca organizza una spedizione militare, che si conclude con la distruzione del capoluogo, l’uccisione di tutti gli uomini, la deportazione di donne e bambini fatti schiavi.

Lo stato di guerra esaspera i sentimenti e le reazioni. La neutralità di una popolazione isolana venne elevata al grado di ostilità e giudicata meritevole di una durissima punizione.

Notare che in greco una sola parola, timorìa, esprime i concetti di “punizione” e “vendetta”, che quindi finiscono per sovrapporsi.

Incidentalmente, faccio osservare che nell’Antico Testamento sono frequenti i passi in cui si intercettano sentimenti apparentemente simili. Lo struggente Salmo 137, quello in cui il poeta piange l’esilio babilonese, quello che ispirò Quasimodo a scrivere la lirica Alle fronde dei salici

E come potevamo noi cantare

con il piede straniero sopra il cuore…

si conclude con un’imprecazione in cui si invoca vendetta:

O figlia di Babilonia destinata allo sterminio,

beato chi ti ricambierà il male che ci hai fatto.

Beato chi prenderà i tuoi bimbi

e li sbatterà contro la pietra.

Ma questa è tutt’altra storia.