Margaret Thatcher ed il restauro dell’orgoglio britannico

La Gran Bretagna affrontò i 35 anni successivi al 1945 tra stagnazione economica, indebolimento internazionale e moderato europeismo. Tale fase di oggettiva decadenza, a volte elegantemente definita “post imperiale”, venne archiviata nel 1979. In quell’anno i conservatori vinsero le elezioni con un leader degno di questo nome: Margaret Thatcher (1925-2013), primo Premier donna della storia britannica. Figlia di un droghiere e in Parlamento dal 1959, il neo Primo Ministro arrivò al n° 10 di Downing Street con l’intenzione di pensionare il socialismo economico e l’arrendevolezza diplomatica in cui il Paese era sprofondato.

La sua regola fu sempre e solo una: non cedere mai. Iniziò fin da subito una riforma in senso liberale dell’economia, con riduzione delle tasse e privatizzazione dei baracconi statali. Rifiutò di trattare con i terroristi arabi che nel 1980 sequestrarono l’ambasciata iraniana a Londra, ordinando un blitz che ebbe pieno successo e che ancor oggi è una pietra miliare nella storia delle forze speciali in generale e del SAS britannico in particolare. Parimenti, nel 1981, non cedette alle richieste dei detenuti dell’IRA, attuate attraverso uno sciopero della fame che provocò la morte di 10 di loro e commosse il mondo intero. La Thatcher in effetti non fu responsabile della pratica nordirlandese, che ereditò, ma si limitò a gestirla come tutte le altre: senza arretrare di un millimetro. Alla fine, il ricatto morale (perché tale fu) dei martiri irlandesi fallì, ma generò simpatie planetarie alla loro causa.

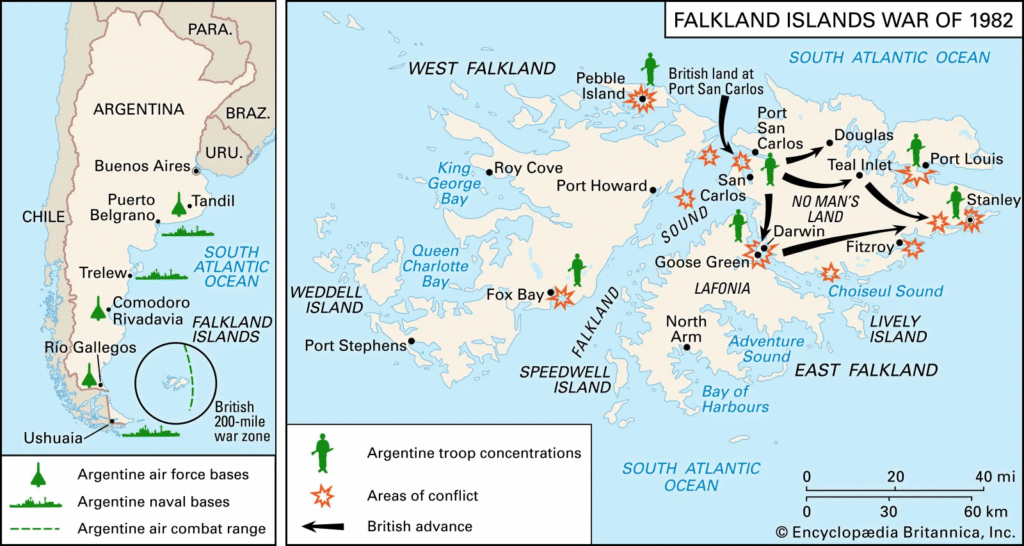

Tuttavia, la prova suprema per l’agguerrito Governo conservatore giunse nel 1982, quando le forze armate argentine invasero le Isole Falkland. All’epoca l’Argentina era retta da una dittatura militare di tipo fascista, che eliminava fisicamente i comunisti al suo interno e perseguiva politiche economiche social-stataliste in continuità con quelle peroniste. Di fronte al disastro economico social-keynesiano la leadership di Buenos Aires giocò la carta del nazionalismo ed attaccò la Gran Bretagna. Dal punto di vista legale la ragione era con il Regno Unito, senza se e senza ma. Le isole in oggetto, disabitate allorquando scoperte dagli europei, furono contese in epoca coloniale tra Spagna e Gran Bretagna, divenendo di quest’ultima nel 1833. Non fecero mai parte dell’Argentina. Inoltre, nel 1982, come oggi, erano abitate da circa 3.000 abitanti tutti di origine britannica, per lo più scozzesi e gallesi, che ripetutamente nella storia hanno manifestato un chiaro attaccamento al Regno Unito. Ma tutte queste considerazioni non fermarono il regime di Buenos Aires, che invase l’arcipelago insieme alla disabitata isola della Georgia del Sud e ne proclamò l’annessione di fronte ad una folla in delirio nazionalista.

Tutti al mondo si aspettavano che Londra accettasse il fatto compiuto, ma non avevano fatto i conti né con lo spirito britannico né con la Thatcher, che era tornata ad incarnarlo. Di fronte alla prepotenza sudamericana per la nazione europea l’unica strada per riottenere il maltolto era la guerra.

L’impresa sembrava impossibile. Le Falkland distano ben 6.000 chilometri dalla più vicina base inglese, l’isola di Ascensione, ed appena 700 dalla Patagonia argentina. Ciò poneva enormi difficoltà organizzative e significava che, una volta in zona operazioni, la spedizione britannica sarebbe stata esposta agli attacchi degli aerei argentini, potendo affidarsi solo alla numericamente limitata aviazione navale. In breve, da un punto di vista logistico, il piano era ai limiti della follia. Inoltre, Buenos Aires era in possesso di un numeroso esercito di leva, di una dignitosa marina e di una temibile aviazione. Sul campo opposto invece le forze di Sua Maestà potevano schierare un esercito professionale, di ridotte dimensioni ma qualità eccelsa, che sarebbe stato portato in battaglia e protetto da una Royal Navy che, pur mantenendo l’efficienza di sempre, negli ultimi trent’anni era divenuta l’ombra di sé stessa.

Assemblata un’eterogenea flotta di 111 navi, comprese quelle da trasporto, la spedizione britannica si mise in navigazione.

Il primo colpo per gli argentini arrivò il 2 maggio 1982, quando il sottomarino nucleare HMS Conqueror silurò ed affondò l’incrociatore Belgrano, ammiraglia di Buenos Aires. Tale nave era nient’altro che l’ex incrociatore statunitense USS Phoenix, sopravvissuto a Pearl Harbor ed alla Seconda Guerra Mondiale. Venduto all’Argentina e rimodernato, in quel momento era la nave più potente dell’Atlantico meridionale. La sua perdita, pertanto, fu uno shock sia per i comandi argentini che l’opinione pubblica del Paese latino, al punto che per il resto del conflitto la flotta argentina restò chiusa nei porti. Le operazioni successive videro i britannici prendere terra sull’arcipelago sotto gli attacchi dell’aviazione nemica, unica branca armata argentina professionale e non di leva. Sebbene non riuscissero a respingere lo sbarco, i piloti sudamericani, tutti professionisti e per lo più di origine italiana (alcuni cognomi erano Parodi, Podestà e Molteni), dimostrarono abilità ed abnegazione, affondando sette navi inglesi al costo di perdite devastanti. Asso nella manica dei britannici negli scontri aerei furono i caccia Sea Harrier (dagli argentini soprannominati “muerte negra”), con i loro radar di bordo ed i missili aria-aria AIM-9L Sidewinder. Di questi ultimi, in particolare, ne furono lanciati 24, di cui 21 andati a segno: un tasso dell’88%.

Tuttavia, l’oggettivo eroismo dei piloti argentini non bastò. Quando i britannici consolidarono le teste di sbarco, per il vuoto machismo della giunta militare sudamericana fu la fine. Le reclute argentine, guidate da ufficiali esperti in colpi di Stato più che in vere guerre e con una logistica a pezzi, collassarono rapidamente di fronte a Royal Marines e paracadutisti britannici. Le operazioni si conclusero con la resa in massa degli invasori sbarcati nell’arcipelago. Il conflitto era costato ai britannici 255 morti, mentre gli argentini ebbero 649 caduti e l’imbarazzante cifra di 11.313 prigionieri. La dittatura di Buenos Aires non poté che accettare la sconfitta ed essere abbattuta un anno dopo dallo stesso popolo che l’aveva idolatrata.

Per la Thatcher, invece, il trionfo fu completo. Questo ed il miglioramento dell’economia le garantirono una vittoria travolgente nelle elezioni del 1983. Ora la Lady di Ferro, soprannome datole dalla stampa, era in grado di affrontare la più difficile delle battaglie interne: la privatizzazione dell’industria mineraria.

Ormai da quarant’anni le miniere di carbone britanniche, le stesse che erano state il motore della Prima Rivoluzione Industriale, erano economicamente in perdita. Per evitarne la chiusura e mantenere vivo un proletariato elettoralmente prezioso, l’ex Premier laburista Attlee le aveva nazionalizzate nel 1947. Da allora nessuna maggioranza parlamentare, laburista o conservatrice che fosse, ebbe mai il coraggio di chiudere o riprivatizzare le miniere, nel timore che le Trade Union, i potenti sindacati britannici, paralizzassero il Paese con i loro scioperi e causassero crisi di Governo.

Nel 1984 restavano aperte 174 miniere, tutte in perdita e tenute in vita con le tasse dei contribuenti. All’annuncio governativo di chiuderne 20, in cambio di un aumento salariale del 5.2% ai lavoratori delle restanti, l’immediata reazione del NUM (National Union of Mineworkers, il sindacato dei minatori) fu di lanciare lo sciopero generale. Tale azione era peraltro illegale, in quanto decisa dalla dirigenza senza l’avallo del referendum degli iscritti, obbligatorio per la legge britannica. Malgrado questa ammissione di debolezza da parte dei leader sindacali l’adesione alla protesta fu massiccia e coinvolse 142.000 minatori, oltre ad altre migliaia di operai che affiancarono i diretti interessati. Fu uno sciopero duro, nel quale i sindacati organizzarono violenti picchettaggi per impedire il lavoro ai minatori non sindacalizzati. Quando una squadraccia di picchettaggio uccise un tassista che portava un lavoratore in miniera la polizia organizzò squadre di protezione, al ché il NUM iniziò ad attaccare le forze dell’ordine. Negli scontri che seguirono vi fu un altro morto, oltre a 51 scioperanti e 72 poliziotti feriti e 11.291 arresti. Ma la Thatcher, forte di un chiaro mandato popolare, non cedette.

Alla fine, furono i sindacati socialisti (e apertamente appoggiati dall’Unione Sovietica) a gettare la spugna, dopo ben 51 settimane di sciopero e violenze. Non ci fu trattativa né compromesso: fu una resa. La Lady di Ferro aveva riportato una vittoria storica, spezzando per sempre il potere ricattatorio delle Trade Union sui Governi democraticamente eletti.

Che la maggioranza dei britannici approvasse tale operato lo si vide nelle elezioni del 1987, che vide i conservatori imporsi nuovamente. La Thatcher divenne così l’unico Premier britannico del XX secolo ad ottenere tre Premierati consecutivi. Tuttavia, anche per la Lady di Ferro gli anni al potere volgevano al termine. Come spesso accade, il siluro che l’abbatté non partì dai suoi avversari, frustrati ed in fase di riorganizzazione, ma dal suo schieramento. Entrata in contrasto con il partito conservatore sul tema della tassazione, venne messa in minoranza nella corsa alla leadership interna. Scelse quindi di dimettersi anche da Primo Ministro, carica con cui in 11 anni aveva risollevato il suo Paese, strappandolo al decadentismo.

Le successe John Major (1943-vivente), un moderato prosecutore delle sue politiche. Il fatto che i conservatori tornassero a vincere ancora nel 1992 è la prova di quanto l’esperienza thatcheriana sia stata benvoluta dalla maggioranza dei britannici, con buona pace dei comunisti nostrani.