Il canto popolare italiano tra Otto e Novecento

Il tema dell’emigrazione

Il canto popolare come ballata è una delle forme più frequentemente usate nella musica tradizionale soprattutto nell’Italia settentrionale e centrale: ha le sue origini in epoca medievale nella musica trovadorica del sec. XIII e poi in quella dell’ars nova francese e di quell’epoca racconta i costumi, i rapporti sociali ed umani.

La sua diffusione è stata facilitata dalle continue migrazioni di popoli che in quel periodo, dominato dal feudalesimo e da continue guerre tra fazioni, erano costretti a spostarsi da un punto all’altro del continente per trovare nuove fonti di sostentamento. Tale fenomeno ha fatto sì che storie e leggende viaggiassero sulle strade d’Europa, trasportate per così dire da quelle popolazioni in continuo movimento. Per questo motivo alcuni temi, di solito particolarmente tragici, si possono trovare nella musica tradizionale di zone anche molto lontane tra loro. Nello specifico, la canzone popolare italiana si forma e si trasforma in quel crogiolo di umori, di suoni e di culture che è il tardo Medio Evo, attraverso la dialettica della festa religiosa o profana.

La ballata raggiunse però il suo massimo splendore nel sec. XV, come composizione monodica e poi anche polifonica. Il termine ricompare verso la fine del Settecento in Germania per indicare però una lirica vocale da camera associata alla ballata letteraria romantica, tipica di Goethe e Schiller. Analogamente nell’Ottocento si sviluppò la ballata strumentale di libera forma rapsodica e con carattere evocativo, che trovò in compositori come Chopin, Listz e Brahms e massimi esempi.

Per gli anglosassoni ballad o, meglio ancora, folk ballad è il termine che indica le forme di tradizione popolare, chiamate negli studi italiani canzone narrativa o epico-lirica. Costituisce un repertorio trasmesso oralmente nelle tradizioni popolari di tutti i paesi occidentali, probabilmente ad opera del cantastorie. La musica popolare appartiene quindi non ad un autore preciso, ma al gruppo sociale che la conserva e la riproduce per mezzo della memoria.

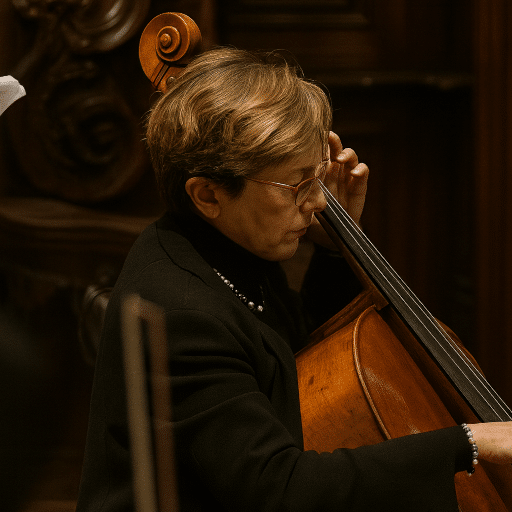

I suonatori popolari spesso non sapevano né leggere né scrivere la musica e ciò rendeva più difficile l’apprendimento dello strumento e del repertorio: il problema principale consisteva nel trovare dei trucchi che aiutassero a trattenere e a tramandare le diverse melodie. Normalmente le composizioni narrative erano relativamente brevi (non più di poche decine di strofe ed in Italia ancor meno) con carattere sovente drammatico: in Italia esiste una netta distinzione geografica tra il repertorio del Sud, del Centro e del Nord.

Le canzoni dell’Italia settentrionale, ossia le ballate narrative, si caratterizzano perché hanno spesso per argomento dei fatti storici, racconti romanzeschi e familiari, mentre celebrano solo occasionalmente sentimenti amorosi, laddove gli strambotti dell’Italia del Sud ne solo letteralmente intrisi. Una fetta sostanziosa del nostro canzoniere popolare riguarda, com’è naturale, le condizioni non sempre ideali del lavoro nelle sue diverse specializzazioni. Ma non sempre il canto di lavoro nasce per accompagnare come un sottofondo i, lavoro stesso; più sovente esso ne celebra le vittorie, ne depreca la durezza eccessiva, ne ricorda con nostalgia il tempo felice.

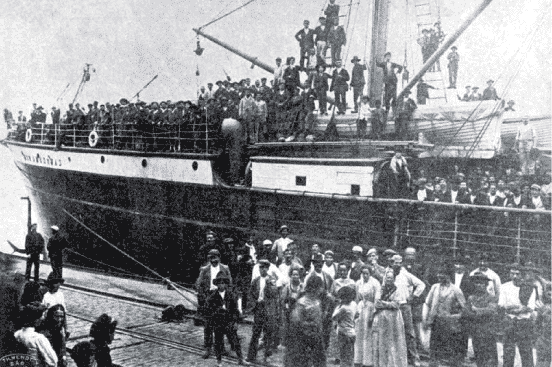

Tantissimo repertorio nasce legato anche al fenomeno dell’emigrazione. Quando si pensa agli emigrati italiani, subito ritorna in mente l’immagine dolorosa e drammatica dei disperati contadini meridionali in viaggio verso il nord America con il famoso “passaporto rosso”. In realtà quello fu il secondo momento dell’emigrazione italiana, consistente soprattutto nei primi dieci anni del Novecento.

Il primo momento altrettanto doloroso e drammatico ha invece per protagonisti i contadini settentrionali e per meta l’America del sud. Gli emigranti di fine Ottocento cantavano “Mamma mia dammi cento lire/che in America voglio andar…”, come avevano cantato i loro padri allorché la crisi agraria della fine del Seicento aveva costretto molti di loro a seguire gli itinerari della transumanza, abbandonando i magri pascoli e le campagne riarse dei loro territori di origine per sfuggire la pellagra e la malaria sempre incombenti.

Da quelle migrazioni all’interno del paese si formarono ed ebbero corso un primo gruppo di canti che lamentavano la vita di miseria e stenti. Poi il flusso migratorio, esaurite le possibilità interne, prese la via d’oltre Oceano., indirizzandosi alla “Merica”, un miraggio favoloso che inevitabilmente premiò alcuni e deluse molti. Già in una vecchia ma molto nota canzone si canta la protesta contro l’obbligo derivante dalle precarie condizioni dell’epoca a dover emigrare verso il sud America:

Itali bella mostrati gentile

e i figli tuoi non li abbandonare

sennò ne vanno tutti ni’ Brasile

non si ricordan più di ritornare.

Ancor qua ci sarebbe da lavorar

senza star in America a emigrar!

Invero furono in molti a doversene andare: migliaia e migliaia di famiglie, tante comunità, paesi interi, un popolo. Insomma: vaste moltitudini di italiani costretti all’esodo con la speranza di trovare un lavoro qualsiasi che consentisse di assicurare qualcosa di più della pura consistenza. Per quanto riguarda la Liguria segnaliamo che esistono due tipologie diverse di emigrazione: marinara, mercantile ed imprenditrice e cioè quella che riguardava le popolazioni che abitavano le coste della Liguria: contadina e quindi povera, quella delle popolazioni dell’entroterra, in particolare dell’Appennino.

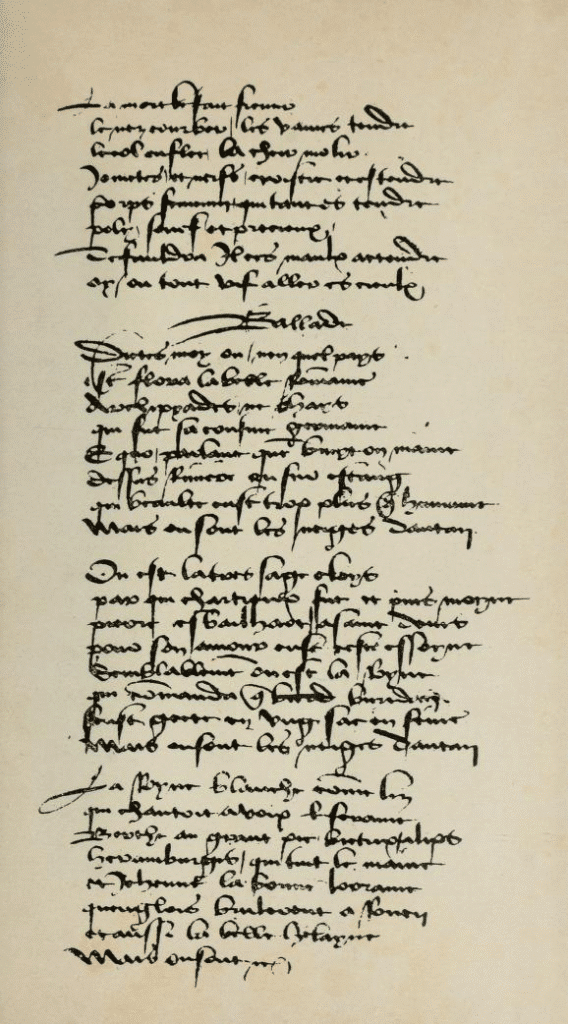

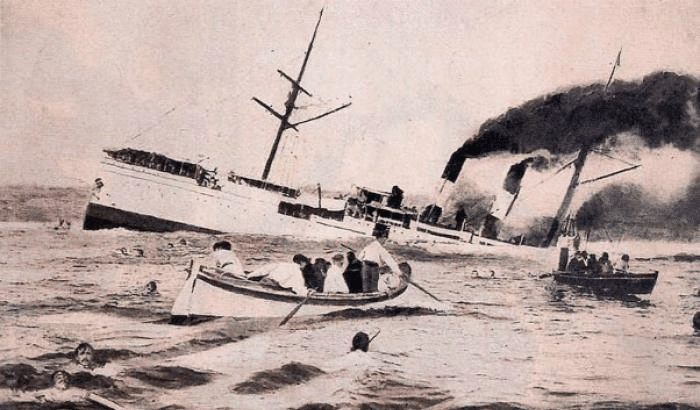

Il naufragio del vapore “Sirio” costituì un episodio che, come avvenne per molte canzoni del repertorio tradizionale, fornì l’ispirazione per una ballata, in origine molto più lunga, diffusa in tutto il nord Italia e pubblicata anche su un foglietto. Infatti, con l’introduzione della carta stampata e specialmente con l’azione precaria ma graduale dell’alfabetizzazione elementare, cominciarono a circolare tra la gente i testi scritti di alcune ballate, i così detti fogli volanti divulgati da musicisti popolari che ne cantavano il contenuto e che proprio per questa loro attività vennero chiamati cantastorie.

Il cantastorie è per definizione il divulgatore di storie in versi, composte talvolta da lui stesso. Erede dell’arte dei menestrelli medievali, è il cantastorie che ha dato un notevole contributo alla diffusione del repertorio narrativo. Si accompagnava generalmente con uno strumento musicale, ma la sua nascita si serviva di formule fisse e aveva la funzione secondaria di fare da supporto al canto. I cantastorie tra Otto e Novecento traevano sostentamento dalla vendita dei fogli volanti che contenevano le storie da loro cantate nel corso delle esibizioni tenute più frequentemente durante le feste, i mercati e le fiere.

In epoche più recenti, con l’arrivo dei nuovi e più moderni mezzi di comunicazione, per ricavare maggiori proventi i cantastorie erano soliti vendere, oltre ai fogli voltanti, anche lamette da barba, immagini sacre e statue di Madonne contenenti acqua che a loro dire era miracolosa. Col passare degli anni e l’avvento di una società più moderna, l’attività dei cantastorie si è andata sempre più riducendo fino quasi a scomparire. Di loro restano testimonianze forse labili ma d’indubbio effetto come, per esempio, la ballata Il tragico affondamento del bastimento “Sirio”.