La grande metamorfosi: l’incontro tra Al Sharaa e Trump

Da tagliagole dell’Isis a leader accolto alla Casa Bianca

La recente visita alla Casa Bianca di Ahmad al Sharaa, attuale presidente della Siria e primo Capo di Stato siriano a varcare la soglia dell’edificio simbolo della politica statunitense, riporta alla mente le origini di un periodo cruciale della storia contemporanea: quello innescato dal gesto estremo di un giovane tunisino che, anni fa, accese la miccia di una rivoluzione destinata a scuotere l’intero Medio Oriente.

Mohammad Bouazizi e le “Primavere Arabe”

Non si trattava di un leader politico né di una figura carismatica: Mohammad Bouazizi, venditore ambulante di Sidi Bouzid — piccola città della Tunisia sconosciuta ai più — si diede fuoco davanti alla sede municipale per protestare contro le continue vessazioni della polizia locale, che gli confiscava la merce con cui cercava di guadagnarsi da vivere.

Bouazizi, paragonato da molti a Jan Palach per la forza simbolica del suo gesto, era un giovane nato nella seconda metà degli anni Ottanta, costretto ad interrompere gli studi per contribuire al sostentamento della famiglia. Eppure, con quel singolo atto disperato, scatenò un’ondata di cambiamenti che travolse non solo la Tunisia ma gran parte del mondo “arabo”, arrivando fino all’Iraq. Le piazze del 2011, animate dal suo esempio, non erano dominate dagli islamisti. Al contrario, si trattava di un movimento spontaneo, disorganizzato e pacifico, ma con obiettivi precisi: rovesciare il vecchio ordine autoritario e tribale in nome dei diritti, della dignità e della speranza in un futuro diverso.

Sorprendentemente, il gesto di Bouazizi riuscì a superare anche le barriere linguistiche lasciate dal colonialismo. In Tunisia, i manifestanti scandivano slogan in francese — “Ben Ali dégagé”, ovvero “Ben Ali vattene” — contro l’allora presidente Zine El-Abidine Ben Ali. Poche settimane più tardi, i giovani yemeniti, ispirati da quelle immagini trasmesse in televisione, adottarono lo stesso grido, rivolgendolo al proprio leader, Ali Abdullah Saleh. Sebbene lo Yemen non avesse conosciuto il dominio coloniale francese e molti ignorassero il significato preciso della parola “dégagé”, ne avevano colto lo spirito: un grido di libertà condiviso, simbolo di una solidarietà istintiva tra generazioni e popoli uniti dal desiderio di cambiamento.

Le rivoluzioni arabe del 2011 hanno profondamente sconvolto gli equilibri politici del Medio Oriente e del Nord Africa, colpendo in particolare Tunisia, Egitto, Yemen, Iraq e Siria. Questi Paesi, nati nel solco del panarabismo laico ed anticoloniale — un movimento che auspicava la costruzione di uno Stato arabo indipendente dal dominio straniero — si erano progressivamente trasformati in governi “gestiti” da personaggi (e dal loro “clan” familiare) graniticamente ancorati al potere, spesso guidati da generali saliti al potere attraverso colpi di Stato e successivi ribaltoni interni.

Sul fronte opposto si trovavano le monarchie del Golfo: mentre le repubbliche arabe si erano avvicinate al blocco sovietico, i regni della penisola arabica, legati alla religione e decisi a contrastare i governi laici della regione, avevano scelto un saldo allineamento con l’Occidente e con gli Stati Uniti. Quando, però, nel 2011 le rivolte popolari hanno iniziato a diffondersi, le monarchie hanno temuto che il vento del cambiamento potesse contagiare anche i loro Paesi.

Secondo diverse analisi (seppur a volte al limite del complottistico), alcune di esse avrebbero favorito infiltrazioni di gruppi jihadisti all’interno dei movimenti rivoluzionari, finanziandoli ed indirizzandone l’evoluzione. In questo modo, la leadership delle proteste sarebbe stata progressivamente esautorata, deviando il senso originario della mobilitazione ed offrendo ai governi contestati un pretesto per presentarsi come baluardi contro il terrorismo islamista.

La cosiddetta “rivoluzione non violenta” del 2011 aveva due principali motori: le masse rurali impoverite e le giovani generazioni urbane, stanche di un clima oppressivo e della mancanza di libertà. Tuttavia, questi movimenti non trovarono appoggi reali: il timore del terrorismo jihadista — di cui gli stessi manifestanti erano le prime vittime — portò a confondere i giovani ribelli con i militanti estremisti. Le forze islamiste radicali finirono così per appropriarsi della ribellione, reprimendo o marginalizzando gli stessi attivisti che l’avevano avviata. In Egitto, Yemen e Siria, il ricambio fu particolarmente evidente: i movimenti civili furono rapidamente sostituiti da gruppi armati o religiosi.

L’esordio di Ahmed Al Sharaa alias Abu Mohammad al-Jolani

È in questo contesto che emerge la figura di Ahmad al-Sharaa: nato e formatosi in Arabia Saudita, di orientamento salafita, al-Sharaa aderì inizialmente ad al-Qaida, l’organizzazione fondata da Osama bin Laden che identificava negli Stati Uniti il principale nemico da combattere. In seguito, passò all’Isis, il gruppo rivale che invece mirava a colpire i governi locali per instaurare un sedicente “Stato islamico” da utilizzare come piattaforma per l’espansione del jihad su scala globale.

La comunità internazionale, timorosa dell’avanzata dell’Isis, si è progressivamente ricompattata attorno al governo siriano di Bashar al-Assad, considerato da molti un dittatore ormai indifendibile. Per anni, la sua strategia repressiva ha devastato il Paese ed alimentato la crisi umanitaria più grave del Medio Oriente contemporaneo. Quando l’insostenibilità del governo è divenuta evidente, il vuoto di potere ha favorito l’ascesa di nuove forze jihadiste, guidate da al-Sharaa, che si erano distaccate sia da al-Qaida sia dallo stesso Isis.

Il tacito “via libera” internazionale

Secondo le ricostruzioni, i ribelli di al-Sharaa hanno ottenuto un tacito via libera internazionale: Mosca ha consentito loro di entrare nelle aree di Aleppo sotto controllo russo, Ankara li ha sostenuti militarmente nel nord della Siria, mentre Washington ha mantenuto un atteggiamento di osservazione.

L’avanzata di al-Sharaa ha portato alla conquista del potere ed all’avvio di una fase inedita per la Siria: a seguirlo, un esercito eterogeneo composto da estremisti, combattenti stranieri e siriani segnati da anni di guerra e privazioni. Molti di loro erano stati costretti all’esilio nei campi profughi dopo essere stati espulsi dalle proprie case dal governo di Assad.

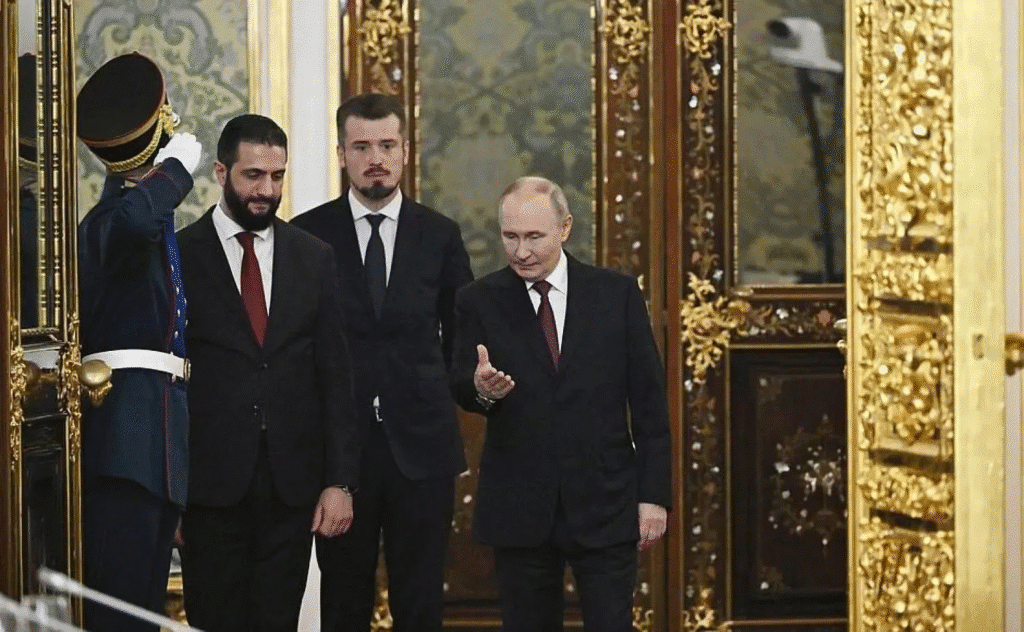

Al-Sharaa, oggi alla guida del Paese, si trova a dover unire queste forze frammentate e spesso in conflitto. Il suo obiettivo è ricostruire una Siria distrutta da quindici anni di violenze, ma per riuscirci cerca il consenso ed il sostegno delle grandi potenze. Pur mantenendo buoni rapporti con la Turchia, ha stretto legami anche con la Russia di Vladimir Putin, in cambio di un appoggio alla stabilizzazione interna. Parallelamente, ha consolidato i rapporti con l’Arabia Saudita, unica potenza regionale in grado di fornire i capitali necessari alla ricostruzione, con il sostegno implicito di Washington.

Gli Stati Uniti, infatti, avrebbero già dato il proprio assenso ad un processo politico che dovrebbe portare al reinserimento della Siria nella coalizione internazionale contro il terrorismo e l’Isis. In questo contesto, Damasco si prepara ad offrire una base aerea agli americani ed a riaprire il dialogo di pace con Israele, in cambio della rimozione delle sanzioni che da anni paralizzano l’economia siriana e la vita di milioni di cittadini.

La realpolitik americana

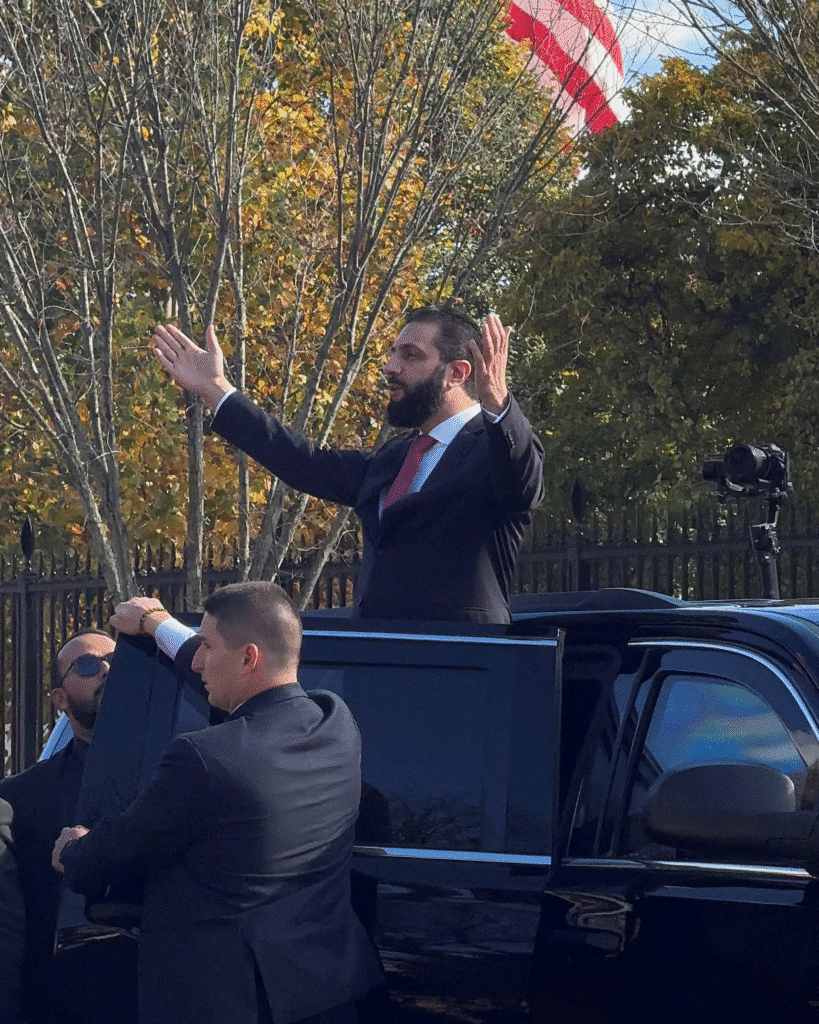

Nella capitale statunitense, Sharaa ha preso parte ad un incontro con rappresentanti delle organizzazioni siriane attive negli Stati Uniti, durante il quale si è discusso di “cooperazione” e di “ricostruzione del Paese”. L’appuntamento è avvenuto poche ore dopo che il Dipartimento del Tesoro americano ha deciso di cancellare il suo nome dalla lista nera delle sanzioni antiterrorismo — una mossa interpretata come un segnale di netto cambiamento nell’approccio occidentale nei confronti di Damasco.

Due pesi due misure ed il perdono selettivo

Secondo alcuni osservatori, la politica estera di Washington sembra ancora una volta guidata più dal pragmatismo che dalla coerenza. Gli stessi apparati che per anni hanno alimentato la cosiddetta “guerra globale al terrorismo” (Iraq ed Afghanistan, in primis) appaiono oggi pronti a riabilitare un ex combattente delle milizie jihadiste pur di consolidare un nuovo avamposto strategico nel cuore del Medio Oriente.

Numerosi analisti leggono l’evento come un nuovo esempio del duplice approccio della diplomazia statunitense: condannare i gruppi armati quando minacciano gli interessi americani, ma riabilitarli quando possono tornare utili alle strategie geopolitiche del momento. Un copione che si è già ripetuto in passato: dal sostegno ai mujaheddin afghani negli anni Ottanta all’invasione dell’Iraq nel 2003, fino all’appoggio selettivo alle “primavere arabe” ed alla successiva ritirata dal disordine che ne è derivato. Oggi il teatro è la Siria, divenuta il banco di prova di un Occidente — Unione Europea compresa — disposto ad investire miliardi di euro sulla “fiducia” di un governo nato dall’ex militanza jihadista del suo leader, pur di mantenere una posizione nel fragile equilibrio regionale.

Critiche ed incognite

Le critiche non si sono fatte attendere: organizzazioni per i diritti umani ed alcuni esponenti politici statunitensi ed europei parlano di amnesia strategica e di tradimento dei principi democratici. Nonostante ciò, a Washington – come in altre capitali occidentali – sembra prevalere una visione improntata al realismo: meglio un ex jihadista reintegrato e disposto alla collaborazione che il rischio di un vuoto di potere suscettibile di essere sfruttato da attori ostili.

Restano tuttavia molte incognite come la gestione dei jihadisti stranieri ancora presenti nel Paese, la definizione delle istituzioni, il ruolo dei partiti e della religione, il rapporto con la minoranza curda, la riorganizzazione dell’esercito e la forma futura dello Stato: tutti nodi cruciali che delineano le sfide del nuovo corso siriano.

Al-Sharaa, ritenuto un leader pragmatico, deve il suo attuale successo anche alla decisione di opporsi alla “Primavera araba” del 2011, nata proprio per contrastare regimi come il suo. Un paradosso storico che oggi segna la rinascita di una Siria ancora in cerca di equilibrio.

Cosa accadrà in futuro non è ovviamente dato saperlo, ma ciò che dovrebbe indignarci è la capacità di negoziazione dell’Occidente: disponibile ad accettare il tradimento dei suoi stessi valori a fronte di personaggi scaltri capaci di reinventarsi al momento opportuno.

Riferimenti bibliografici:

- https://www.ilpost.it/2025/11/10/incontro-trump-al-sharaa/

- https://formiche.net/2025/11/al-sharaa-siria-stati-uniti-onu/

- https://formiche.net/2025/11/un-ex-jihadista-ricevuto-alla-casa-bianca-il-frutto-del-no-al-2011/#content

- https://formiche.net/2025/11/al-sharaa-ecco-come-trump-continua-a-riscrivere-il-medio-oriente/

- https://www.ilpost.it/2025/11/10/incontro-trump-al-sharaa/

- https://spondasud.it/il-grande-rebranding-miracolo-della-metamorfosi-da-al-jolani-a-al-sharaa/

- https://www.lastampa.it/esteri/2025/11/10/news/al_joulani_casa_bianca_terrorista_siria-15389076/

- https://www.sardegnagol.eu/da-terrorista-a-partner-la-parabola-di-ahmad-al-sharaa-e-la-realpolitik-americana/

- https://it.insideover.com/politica/siria-addio-alle-sanzioni-e-nodo-ricostruzione-mentre-al-sharaa-va-alla-casa-bianca.html