Comunismo e Holodomor

Perché gli ucraini preferiscono la morte alla Russia

A pochi giorni dall’anniversario dell’Holodomor (il genocidio ucraino perpetrato da Stalin e riconosciuto come tale anche e non solo dall’Italia) riteniamo utile scrivere due righe sull’argomento.

Facciamo, come si suol dire, un passo indietro.

Il 30 dicembre 1922 la Russia sovietica venne ribattezzata Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Il vecchio spazio imperiale russo era stato per lo più restaurato sotto il cappello della nuova ideologia.

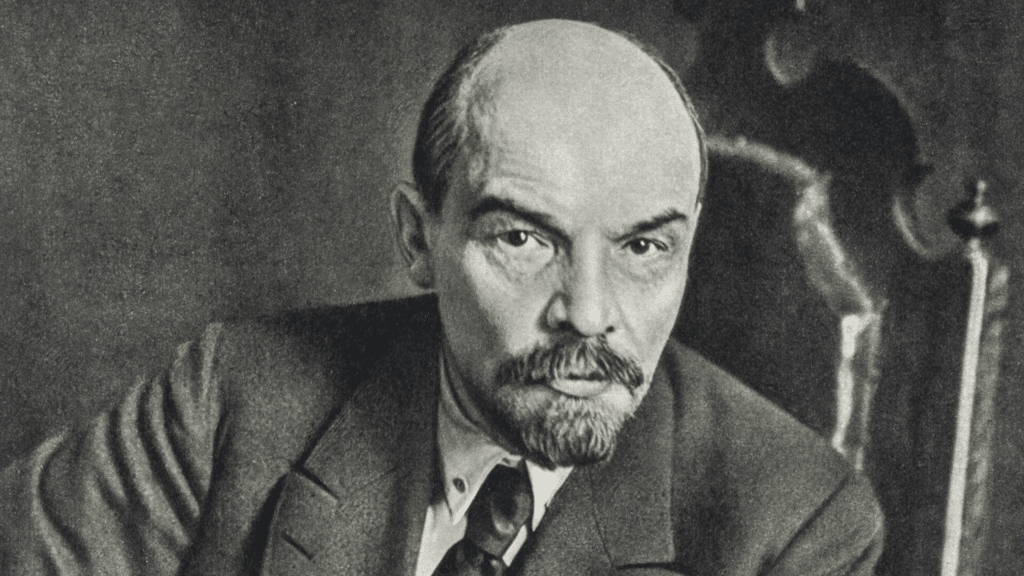

Lenin morì il 21 gennaio 1924 a 53 anni, consumato dagli ictus, dalle conseguenze di un grave attentato, dalla depressione e dalla sifilide. Impossibile sottovalutare la sua opera. Per quanto lo sfacelo della Russia sia stato una conseguenza del primo conflitto mondiale Lenin è, a tutti gli effetti, il padre del XX secolo. Dopo il consolidamento del comunismo nell’ex Impero nulla fu più come prima. La nascita dei vari fascismi, i deliri hitleriani, la Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Fredda e molto altro ancora: tutto fu diretta conseguenza del primo conflitto e del sorgere dell’Unione Sovietica.

La sconfitta nella Guerra sovietico-polacca (criminalmente misconosciuta in Occidente!), la mancata rivoluzione mondiale e la prematura dipartita del padre fondatore generò nel Partito Comunista Sovietico (ormai e fino al 1991 quasi sovrapponibile alle istituzioni dello Stato) un’accesa lotta per la successione. I contendenti principali furono:

- Trotsky (1879-1940), l’estremista che avrebbe voluto rilanciare la rivoluzione mondiale ed il Comunismo di Guerra (ovvero l’applicazione letterale della teoria marxista che per un pelo non provocò il crollo del neonato regime bolscevico);

- i moderati fautori della continuazione della NEP (Nuova Politica Economica, un sistema ibrido comunista-capitalista), guidati da Nikolaj Bucharin (1888-1938);

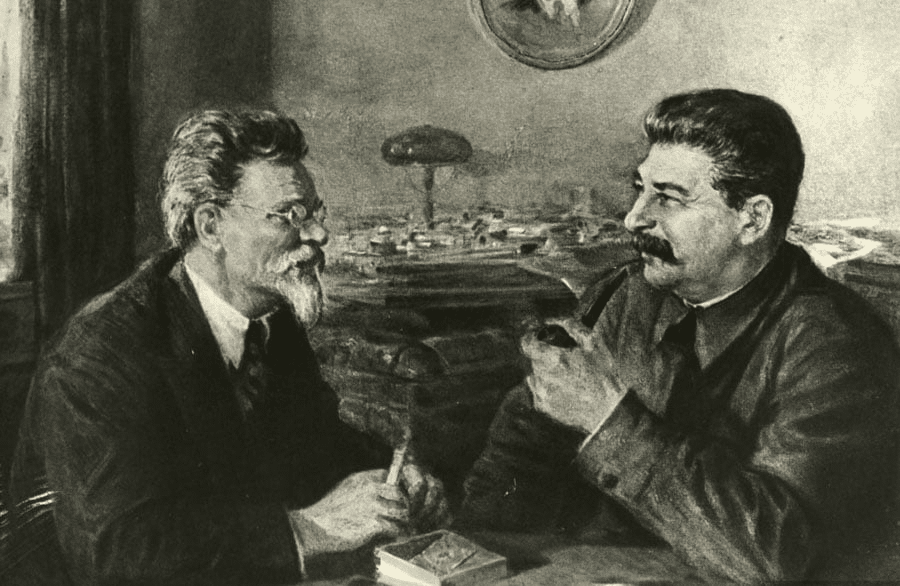

- Stalin (1878-1953), che si poneva al centro.

Fu Stalin a spuntarla. Con abilità e spregiudicatezza si alleò ai moderati per esautorare Trotsky (che fu esiliato e poi fatto assassinare in Messico), poi, una volta consolidato il suo potere, il georgiano si sbarazzò di Bucharin ed affini. Nel 1927 Stalin divenne il padrone dell’URSS.

Ideologicamente il dittatore si mosse su due binari paralleli. In politica estera sostituì la linea della rivoluzione mondiale con quella del “Socialismo in un solo Paese”, teoria in contraddizione con gli scritti di Marx ed Engels, ma già abbozzata dal pragmatismo di Lenin e che de facto riconosceva la superiore forza del mondo capitalista.

In politica interna, al contrario, Stalin riprese il percorso che il suo maestro era stato costretto ad interrompere. Tra il 1921 ed il 1928 la NEP aveva reso possibile un enorme sviluppo economico, grazie al quale le conseguenze del conflitto mondiale e della Guerra Civile vennero quasi del tutto superate.

Raggiunto il potere assoluto, tuttavia, Stalin abbandonò la NEP ed intraprese il secondo (ed ultimo) tentativo dello Stato sovietico di applicare il comunismo teorico. Tale campagna sarebbe passata alla storia con il nome di “collettivizzazione”. In sostanza si trattò d’un ritorno alle politiche del Comunismo di Guerra, ovvero sequestro della produzione agroalimentare, lavoro forzato e distruzione della piccola proprietà formatasi alla fine dello zarismo e sopravvissuta a Lenin.

Chi si opponeva veniva imprigionato, privato delle tessere annonarie degli alimenti, fucilato od inviato nei GULAG. I kulaki, i contadini ricchi, vennero sterminati o deportati in Asia. Da notare che per essere considerato “ricco”, quindi nemico del popolo, ad un contadino bastava possedere 7 galline. I terreni espropriati furono trasformati in Kolchoz, pseudo cooperative a direzione statale dove lo Stato sottopagava in base alla produzione, o in Sovchoz, fattorie di Stato dove quest’ultimo sottopagava i lavoratori in base alle ore effettuate.

In tal modo il comunismo sovietico, nella sua lotta ideologica contro i datori di lavoro, trasformò lo Stato nell’unico e più inumano dei padroni, dando vita ad una versione burocratica ed immensamente più brutale della defunta servitù della gleba.

Alle popolazioni rurali vennero lasciati solo dei minuscoli appezzamenti di terra privata e raramente il permesso di tenere qualche animale. Questi terreni privati nel 1937-’38 coprivano il 3,9% delle terre coltivate, ma garantivano il 21,5% della produzione agricola nazionale.

Ovviamente i risultati delle collettivizzazioni furono devastanti. Non solo le repressioni, le esecuzioni e le deportazioni fecero centinaia di migliaia di morti, ma la produzione agricola crollò, provocando la terribile carestia del 1932-’33, un disastro costato dai 7,8 agli 11 milioni di morti (nel 1942 Stalin disse a Churchill che la cifra plausibile era 10 milioni). Ancora negli anni ’80 del XX secolo l’agricoltura sovietica produceva appena il 10% di quella statunitense, mentre l’allevamento fu colpito così pesantemente che il numero degli animali del 1928 fu raggiunto di nuovo solo alla fine degli anni ’50.

Gran parte dei decessi della terribile carestia, circa 7 milioni su 10, avvennero in Ucraina. Questo perché nel popolo ucraino la resistenza nazionale si sommò a quella sociale: proprio in Ucraina e nella Russia meridionale le riforme liberali dell’ultimo decennio del regime zarista avevano avuto maggior successo nel creare una classe di piccoli proprietari, fautori di un autentico miracolo agricolo e consapevoli dei propri diritti di uomini e cittadini. A tale resistenza, sia armata che passiva, il regime sovietico rispose con un genocidio, il famigerato Holodomor, letteralmente “uccisione per fame”.

Impossibile sottovalutare la follia criminale con cui Stalin e i suoi sicari attuarono il massacro. Intere province vennero scientificamente isolate dalle truppe dell’NKVD (il futuro KGB) e private di ogni risorsa alimentare. Chi cercava di uscire veniva abbattuto, chi tentava di avvicinarsi ai magazzini del grano collettivizzato veniva falciato dalle mitragliatrici. Chi restava nei propri villaggi moriva di fame. L’orrore regnò sovrano. Il cannibalismo si diffuse in modo tanto inquietante quanto inevitabile.

Quando i partigiani che combatterono tale follia usarono i boschi come rifugio i “soldati” del regime sovietico incendiarono intere foreste. L’Holodomor, coi suoi circa 7 milioni di morti, superò in numero di uccisioni persino il precedente Genocidio armeno che il di poco successivo Olocausto ebraico.

Tenuto conto che nel 1932 in Ucraina vivevano 32.680.00 persone, diverse fonti convergono nella valutazione delle vittime con una stima che va dai 4.5 ai 6 o 7 milioni. Il giornalista Paolo Rumiz parla di “almeno sei milioni di morti per fame nella sola Ucraina” specificando che “un morto su tre era bambino o neonato”. Andrej Gregorovich, ucrainista americano, parla della morte di 7 milioni di ucraini, citando anche la suddetta testimonianza dello stesso Stalin a Churchill, secondo cui i morti in quattro anni di collettivizzazione sarebbero stati 10 milioni.

Ne “Il libro nero del comunismo” Nicolas Werth parla di “oltre 6 milioni di vittime” (pag.147) e Giovanni Gozzini, nel volume dedicato alla mostra “Gulag. Il sistema dei lager in URSS” ricorda che “le stime più recenti e accurate condotte sulle fonti demografiche ufficiali valutano tra i 4 e i 6 milioni di morti il frutto di questo uso della carestia come strumento di normalizzazione della struttura di classe nelle campagne” (p. 49), rifacendosi alla ricerca di S.G. Wheatcroft e citando anche la documentazione raccolta da A. Graziosi in “Lettere da Kharkov. La carestia in Ucraina e nel Caucaso del Nord nei rapporti dei diplomatici italiani 1932-1933”.

Quale fu il risultato geopolitico di tanto orrore? In estrema sintesi che da allora non si torna indietro. La retorica imperiale russa e l’analisi storico-antropologica secondo cui gli ucraini sono un popolo fratello dei russi ha degli argomenti sia a favore che contro. L’Holodomor spazzò via tutto.

Dopo l’orrendo crimine stalinista per il popolo ucraino tutto ciò che odora di comunismo divenne il male assoluto, ed il comunismo è stato portato in Ucraina dalla Russia. Lo Stato russo post-sovietico, a sua volta, non ha mai voluto fare sul serio i conti con la memoria del proprio passato comunista, nemmeno quando il popolo russo lo avrebbe desiderato.

Ne è nato così un circolo vizioso, in cui i crimini comunisti hanno ucciso in Ucraina l’idea della fratellanza slavo-orientale a vantaggio del nazionalismo ucraino. La Russia putiniana, incapace di discernere il proprio imperialismo storico da quello prettamente sovietico, risponde con deliranti rivalutazioni dell’epoca comunista in generale e stalinista in particolare, aumentando così il senso di distacco degli ucraini.

Il risultato di quanto sopra è che il comunismo, oltre a provocare decine di milioni di morti, ha posto dentro all’ideologia di Stato russa un cancro fatale in primis per la possibilità di riconquistare il cuore e la mente dell’Ucraina, la sorella più desiderata, e quindi castrando sul nascere la possibilità di una rinascita imperiale della Russia stessa.

Riferimenti bibliografici:

- Nicholas V. Riasanovky, Storia della Russia, Tascabili Bompiani, Milano, 2001.

- Francis Conte, Gli Slavi. Le civiltà dell’Europa centrale e orientale, Mondadori, Milano, 2011.

- Henry Bogdan, Storia dei Paesi dell’Est, Società Editrice Internazionale, Torino, 1991.

- C. Andrew O. Gordievskij, La storia segreta del KGB, Rizzoli, Milano, 2000.

- Claudia Weber, Il patto, Einaudi, Torino, 2021.