To be or not to be. I dilemmi di Putin

Con la fine dell’Unione Sovietica, la popolazione russa fu attraversata da una profonda crisi fatta provocata dalle mancate promesse di benessere economico del passato regime ed una nichilistica sfiducia verso tutte le istituzioni, ad eccezione della chiesa ortodossa, da sempre prossima e non competitiva verso il potere statuale, come per il cattolicesimo. Questo era il panorama che si prospettava allo sguardo di Putin nel momento in cui assunse la presidenza nel 2000. Egli con metodi, non poche volte, inconcepibili nelle democrazie mature ha legato allo Stato gli oligarchi, ai tempi di Eltsin fin troppo riottosi come gli antichi boiari, placando al contempo la crescente classe media con l’innalzamento del tenore di vita e maggiori comfort materiali. Gradualmente – partendo da elementi “intangibili” che appartengono all’homo russicus, quindi alla sua cultura ed alla sua storia – ha, abilmente, costruito un’ideologia dominante; un’ideologia sufficientemente nazionalista da ispirare orgoglio, ma non così nazionalista da essere divisiva.

Di conseguenza, dopo un quarto di secolo al potere, Putin ha portato la Russia a un punto di equilibrio. La vita russa può ora – rispetto agli anni Novanta – essere piacevolmente prevedibile, anche se a volte richiede un adattamento ai tempi ed a fattori “esterni”, anche se provocati dal Cremlino stesso. È evidente che il caos sta travolgendo il Medio Oriente, che la politica americana può essere tempestosa e che l’Europa – già in crisi di identità – sta assistendo al peggior conflitto continentale dal 1945. Ma Putin ha fatto ai russi il dono che più desideravano: l’apparente stabilità. Il paese non sta subendo sconvolgimenti visibili o tumulti politici. In effetti, la Russia non ha praticamente alcuna politica: manca di veri partiti politici e non organizza elezioni significative, perlomeno nei parametri che sono propri di una poliarchia evoluta. De facto si assiste ad una sorta di “paternalismo autoritario” così compatibile con la tradizionale figura dello zar del “piccolo padre” (batjuška), distante, sacrale, autoritario, ma protettivo. Il vecchio Marx avrebbe definito il regime di Putin un evidente esempio di “bonapartismo”, abituale solo nelle immature democrazie sud americane del ventesimo secolo.

Lo Stato, che si riserva il diritto di reprimere, reprime principalmente coloro che osano manifestare la propria disapprovazione, una minoranza esigua di russi. In questo contesto, il Cremlino mantiene il controllo e la maggior parte dei russi può continuare a occuparsi dei propri affari – differentemente a quanto accadeva nell’URSS, caratterizzata da un regime concettualmente “mobilitante”, proprio perché si basava su un’ideologia forte – a condizione che questi non turbino il sistema. La società, al momento, appare come narcotizzata apatica, aggrappata alle sue piccole certezze. La distanza concettuale di Putin dal passato sovietico – come espressione ideologica – è netta. Il futuro Presidente, nel 1999, fece uscire un articolo su Nezavisimaja Gazeta dal titolo “Manifesto del Millennio”, il suo “manifesto”. Ecco che Putin riconosce di essere “contrario alla restaurazione in Russia di un’ideologia di Stato sotto qualunque forma. Nella Russia democratica non deve esserci nessun consenso civile forzato”. Lo ripeterà regolarmente: “Non credo che ci servano un’ideologia e una filosofia dominanti, ma certamente lo Stato può essere guidato da un filosofo, sempre naturalmente che condivida questa visione delle cose”. Egli non ha niente contro i metafisici, ma non vuole saperne di un filosofo-re di matrice platonica.

Esistono, però, fattori oggettivi che offuscano l’equilibrio faticosamente ritrovato. Putin ha da tempo promesso ai russi un Paese ricco di ambizione, potere e gloria. Ha sottolineato la “fede nella grandezza della Russia”, già nel suo citato “Manifesto” del 1999. Qui, ancora, Putin insinuava che Mikhail Gorbachev, l’ultimo leader dell’Unione Sovietica, e Boris Eltsin, il primo presidente della Russia post-sovietica, avessero messo in ginocchio la Russia, consentendo che gli stati post-sovietici e gli ex paesi del Patto di Varsavia uscissero dalla sua orbita. Il compito storico di Putin, a suo avviso, era quello di riportare la Russia al ruolo di attore principale sulla scena internazionale. Alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco del 2007, si rivolse all’Occidente senza alcun timore reverenziale, rimproverando gli Stati Uniti e i suoi alleati per “azioni unilaterali e spesso illegittime” che avevano “causato nuove tragedie umane e creato nuovi focolai di tensione”.

Quattro mesi dopo, Putin inviò decine di migliaia di soldati russi in Georgia, conquistando un quinto del territorio di quel paese. Nel 2014, la Russia invase il Donbass, nell’Ucraina orientale, e annesse la Crimea. L’anno successivo, l’esercito russo dimostrò le sue capacità di spedizione in Siria. E nel 2022, Putin lanciò una guerra su vasta scala contro l’Ucraina, con l’intento di ridisegnare la mappa dell’Europa e affermare il peso globale della Russia. Eppure, l’eccesso di potere all’estero ha messo Putin di fronte a un dilemma. La politica estera russa è sempre più segnata dal fallimento. La guerra in Ucraina – nonostante i molti “soloni” che parlano di continui sfondamenti del fronte – è in una fase di stallo. Contrariamente alle speranze di Putin, l’elezione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel 2024 non ha costretto l’Occidente ad abbandonare Kiev. In Medio Oriente, Israele ha attaccato i clientes della Russia. Potrebbe essere allettante considerare questi sviluppi come presagi di un eventuale ritiro della Russia dall’Ucraina, ma non lo sono. Putin può permettersi di perdere influenza in Medio Oriente, che rappresenta per lui un teatro non esistenziale, ma non invertirà la rotta in Ucraina, dove non ha alcuna alternativa, chiuso nell’angolo da lui stesso creato. Se messo alle strette, sacrificherebbe probabilmente l’equilibrio, faticosamente creato, per ricorrere a una mobilitazione di massa e a misure duramente coercitive. L’ascesa della Russia alla grandezza potrebbe essere una fatica di Sisifo per Putin, ma farà di tutto per evitare la sconfitta. In Ucraina, Putin rischia e rischierà tutto. Per lui, l’equilibrio – la compiacenza che ha inculcato nella popolazione russa – rischia di diventare un lusso sbiadito. La triste necessità è la guerra.

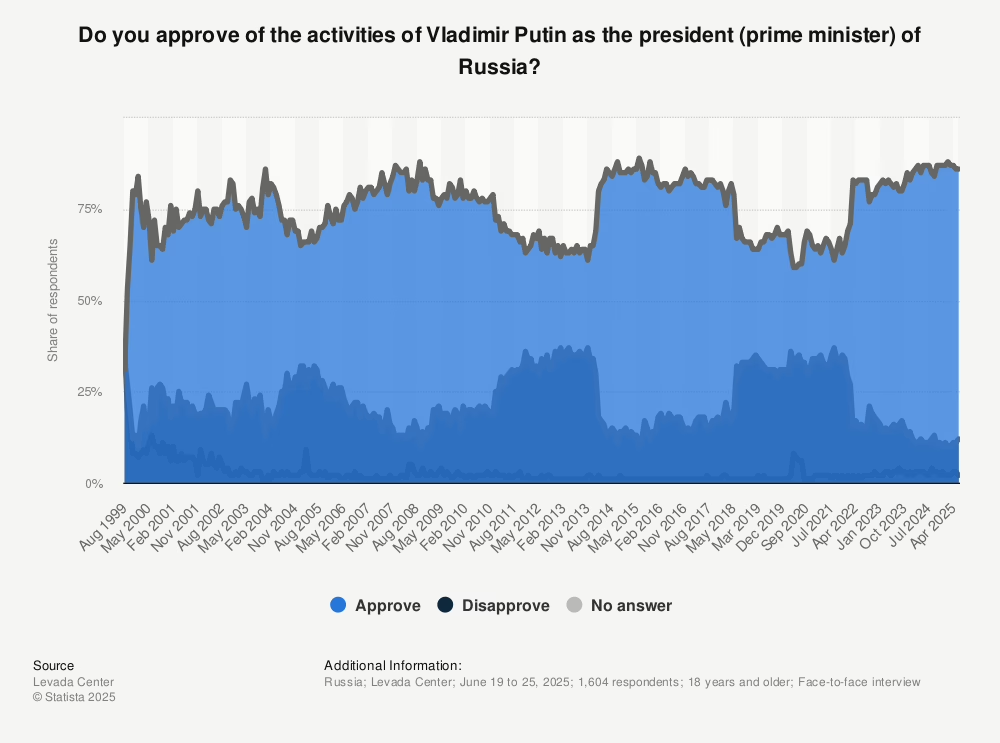

Secondo uno studio di Michael Kimmage e Maria Lipman (Foreign Affairs, 18 luglio 2025) l’attuale placidità della Russia deriva in gran parte dai cambiamenti dell’ultimo decennio. La popolarità di Putin, sempre elevata, è aumentata dopo l’annessione della Crimea nel 2014. La cosa non deve sembrare strana. E’ utile ricordare che il fascismo ottenne – in Italia – il massimo grado di consenso proprio dopo la conquista dell’Etiopia. I russi hanno accolto una politica estera più energica con un orgoglio difficile da individuare negli ultimi decenni sovietici e nella prima Russia post-sovietica. Questo patriottismo non ha richiesto sacrifici da parte dei russi. Dopotutto, la rottura con l’Occidente è stata limitata: le sanzioni imposte dai paesi occidentali alla Russia nel 2014 si sono rivelate deboli ed inefficaci.

Putin aveva iniziato questo gioco di equilibri – politica estera volitiva e politica interna “liberale”, per come può esserlo in Russia – vent’anni fa. Nel 2022 il meccanismo appariva perfetto. Inizialmente, l’opinione pubblica faticava a comprendere la guerra su vasta scala contro l’Ucraina (non a caso, levantinamente, chiamata “operazione militare speciale”), ma Putin sfruttò il conflitto per suscitare sentimenti patriottici e consolidare la devozione allo Stato. Fu aiutato dall’esodo di molti russi contrari alla guerra (nel 2024 se ne contavano oltre 650mila, tutti giovani) e di centinaia di giornalisti e personaggi dei media critici nei confronti del governo. Putin non aveva mai accolto con favore le critiche. Dopo il 2022, poté stigmatizzare qualsiasi tentativo di opposizione politica come un affronto allo sforzo bellico. Un sentimento pacifista vagamente definito fu criminalizzato e molti critici accesi andarono in esilio o furono incarcerati.

Per molti dei russi rimasti, la guerra diede opportunità di crescita. L’attività economica nei settori manifatturieri legati alla difesa decollò e il tasso di disoccupazione crollò. Attualmente si attesta al minimo storico del 2,2%. Il Cremlino ha convinto centinaia di migliaia di giovani ad arruolarsi, allettandoli con sostanziosi bonus di iscrizione, mentre molti russi hanno, semplicemente, potuto ignorare completamente la guerra. Sanzioni e restrizioni sui visti hanno limitato alcuni piaceri consumistici di lusso, e le vacanze in Europa sono per lo più vietate, ma molti paesi continuano a esportare in Russia, e i russi sono liberi di viaggiare in gran parte dell’Asia, in Turchia, negli Emirati Arabi Uniti e nel Caucaso meridionale. Nella Russia di Putin ci si può arrangiare e fare carriera senza essere ardentemente patriottici, a patto di evitare di essere palesemente antipatriottici. A differenza di Stalin, Putin – nel puro spirito “bonapartesco” – non ha massimizzato il potenziale dittatoriale dello Stato. Il presidente russo ha evitato spargimenti di sangue di massa al suo interno. Al contrario, è diventato esperto nella pratica della violenza rappresentativa. Oggi in Russia ci sono circa 2.000 prigionieri politici. Essi, nel loro numero crescente, rappresentano un monito per tutti gli altri. Sebbene i giovani siano sempre più sottoposti a indottrinamento, gli adulti apolitici possono condurre la loro vita professionale e privata in gran parte indisturbati dal governo. Lo Stato raramente impone richieste onerose al pubblico russo, lasciando per lo più le classi urbane e medie a se stesse. Anche con il servizio militare obbligatorio, i russi sono più o meno liberi di scegliere quanto o quanto poco partecipare al sistema. Alcuni optano per un patriottismo marziale, arruolandosi volontariamente o semplicemente sventolando la bandiera ai comizi. La maggioranza silenziosa, rimanendo in silenzio, riesce a godere di una relativa prosperità e della relativa indifferenza dello Stato.

L’equilibrio che Putin ha promosso, tuttavia, è più fragile di quanto sembri. Una guerra breve e vittoriosa in Ucraina avrebbe salvaguardato lo status quo in patria. Le guerre vittoriose – con pochissime eccezioni – rafforzano la posizione politica interna dei vincitori, e Putin avrebbe potuto narrare una storia di trionfo sulla NATO e sugli Stati Uniti che un tempo si erano attribuiti il giusto merito di aver vinto la Guerra Fredda. Alla vigilia dell’invasione, Putin potrebbe aver avuto in mente questo risultato: un consolidamento della nazionalità russa così profondo da consentirgli di dare vento in poppa sia allo Stato, sia alla Nazione.

Sfortunatamente per il Cremlino, la guerra in Ucraina è stata tutt’altro che un trionfo. Entro febbraio 2026, la guerra sarà durata quanto la lotta contro la Germania nazista durò per l’Unione Sovietica. La Seconda Guerra Mondiale ha lanciato l’Unione Sovietica allo status di superpotenza, mentre, adesso, la posizione della Russia in Europa e nel mondo più in generale si sta lentamente deteriorando. Investendo ingenti risorse nella guerra, Mosca ha limitato le sue posizioni militari altrove. Nel 2023, la Russia non ha fatto nulla quando l’ Armenia – suo partner storico – ha perso il Nagorno-Karabakh a favore dell’Azerbaigian. E alla fine dello scorso anno, non è riuscita a impedire la caduta del presidente siriano Bashar al-Assad. Un altro dei partner chiave della Russia, l’Iran, è stato duramente attaccato da Israele e dagli Stati Uniti, mentre Mosca se ne sta impotente in disparte. La Russia dipende sempre più dalla Cina per l’accesso ai mercati esteri e per i beni a duplice uso che alimentano lo sforzo bellico, ma gli investimenti diretti e i trasferimenti di tecnologia cinesi sono stati limitati. Una diffidenza che sfocia in un disprezzo storico razziale sono la cifra dei rapporti sino-russi da secoli.

Tutto sommato, la Russia ha bruciato enormi risorse in una guerra che non sta vincendo. Certamente l’Ucraina non ha possibilità di vittoria sul campo, ma le città più grandi del paese e gran parte del suo territorio sono al di fuori della portata del Cremlino. I territori che la Russia è riuscita a occupare non costituiscono un ponte vitale verso l’Europa. Piuttosto che colonie fiorenti, sono luoghi segnati dall’immiserimento e dalla guerra. Le capacità ucraine di rendere effettive innovazioni tecnologiche, nell’ambito degli armamenti, pongono un altro problema al Cremlino. A maggio, l’Ucraina ha orchestrato un attacco straordinario contro basi aeree nel cuore della Russia. Con il protrarsi della guerra, le forze armate ucraine potrebbero riservare sorprese altrettanto audaci.

La scorsa settimana, Trump ha cambiato rotta sull’Ucraina. Si è impegnato a fornire al paese armi avanzate, tramite la NATO, e ha criticato Putin per aver prolungato inutilmente la guerra. Nel frattempo, l’Europa sta spendendo di più per la difesa e gli stati membri della NATO stanno intensificando il loro coordinamento militare. Nell’improbabile caso in cui gli Stati Uniti abbandonassero completamente l’Ucraina, l’Europa non seguirà l’esempio. I paesi europei prosperi e forti continueranno a sostenere Kiev. E nessun grande paese europeo è intenzionato a revocare le sanzioni o a tornare ai livelli commerciali prebellici con la Russia. Putin ha avuto il “merito” di dare un nuovo impulso all’idea di Europa, persa nei bizantinismi della burocrazia di Bruxelles. Non è un caso che una “comunità di destini” si riconosca tale proprio nella contrapposizione con qualcun atro differente da sé. .

Di fronte a queste crescenti pressioni, Putin non si arrende. Determinato a vincere a qualunque costo, ha scelto di subordinare l’economia russa alla guerra, dedicando sempre più risorse alla produzione di materiali. A causa delle sanzioni, della perdita del mercato europeo e delle inefficienze delle spese belliche, l’economia russa è stagnante, con un’inflazione elevata e tassi di crescita sempre più bassi, peraltro derivati dalle commesse militari dello Stato. Il Cremlino ha recentemente riconosciuto l’imminente recessione. E crisi esterne alla Russia potrebbero peggiorare ulteriormente la situazione.

Questi sviluppi potrebbero turbare quell’equilibrio che Putin ha così assiduamente coltivato. Al momento, i russi sono ben lungi dal ribellarsi al regime, ma potrebbero iniziare a rivoltarsi contro la guerra, rifiutandosi di arruolarsi e mettendo pubblicamente in discussione i meriti di questo conflitto apparentemente senza fine. Nell’estate del 2023, il capo mercenario Yevgeny Prigozhin organizzò un piccolo ammutinamento, inviando un convoglio di carri armati verso Mosca prima di stringere un accordo con Putin e, due mesi dopo, morire in un incidente aereo quasi certamente orchestrato dal Cremlino. Soldati e veterani esausti e disillusi dalla guerra potrebbero essere più difficili da gestire per Putin (ricordiamoci del peso che ebbero i veterani dell’Afghanistan nella crisi dell’URSS). Per questo motivo, il Cremlino si è fatto in quattro per placarli con denaro e privilegi. Un’altra potenziale fonte di disturbo è la stessa élite russa. Sebbene finora non vi siano segni di insubordinazione tra i russi dipendenti dal governo che detengono ricchezza e potere, alcuni potrebbero essere tentati di esplorare forme sottili di dissenso, sondando il terreno suggerendo che la guerra dovrebbe essere moderata, rallentata o terminata. I non pochi sospetti “suicidi” di manager russi sono la testimonianza, sia di una sottile desistenza esterna, sia della durezza della repressione.

Per sopprimere potenziali minacce politiche, Putin raddoppierebbe sicuramente gli sforzi bellici, dicendo addio al suo gioco di equilibrismo politico interno. Potrebbe accettare dei “cessate il fuoco” temporanei e ricorrere a diplomazia di facciata, persino alla finzione di un accordo negoziato, ma non può ignorare un semplice fatto: che l’esercito russo – secondo la sua logica – non ha ottenuto risultati sufficienti. La Russia non controlla l’Ucraina, e qualsiasi accordo che lasci l’Ucraina fuori dal controllo russo – ovvero un’Ucraina libera di integrarsi in Europa – equivarrebbe a una sconfitta. Per il momento, la guerra condotta da Putin per fermare la svolta verso ovest dell’Ucraina non ha fatto altro che spingere l’Ucraina verso ovest. Kissinger, contrario all’allargamento della NATO, in quanto fedele al vetusto principio del “contenimento” e di un “decliniamo” dell’Occidente – riconobbe che per quanto l’Ucraina non sarebbe mai entrata nella NATO, e forse nell’Unione Europea, essa, ormai, era politicamente e militarmente integrata con il sistema occidentale. Questo è un fatto che Putin non accetterà mai.

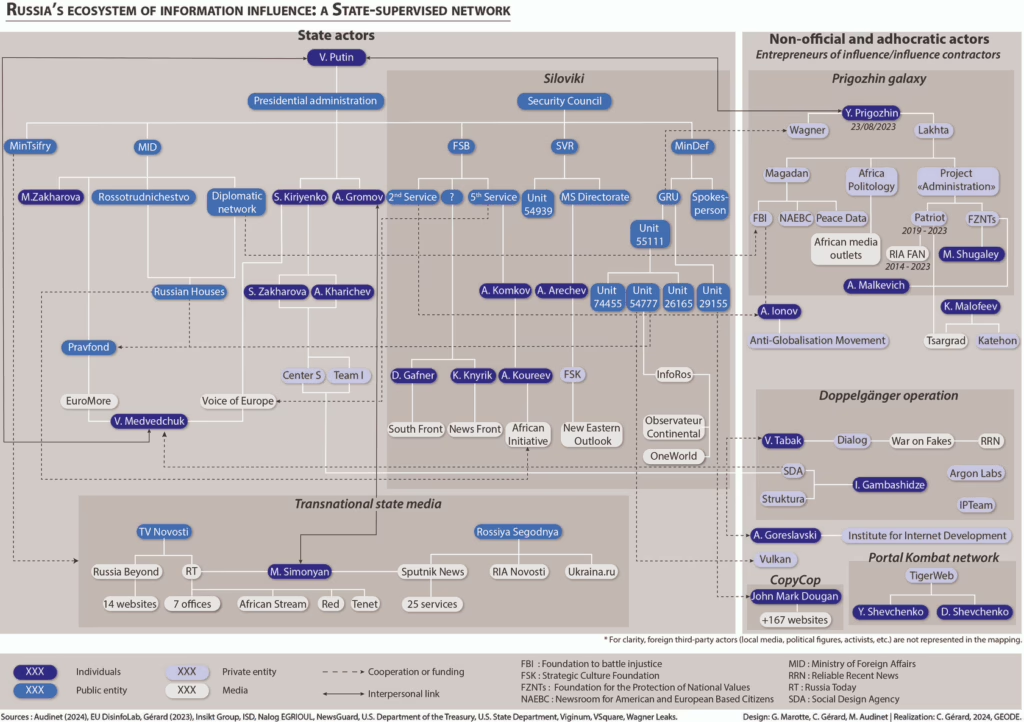

In Russia, Putin ha, però, molte frecce al suo arco. Controlla l’infrastruttura per la mobilitazione di massa, inclusi i servizi segreti e i media controllati dallo Stato. Potrebbe attuare una spietata campagna di coscrizione ideologica con dure punizioni per coloro che non sono disposti ad arruolarsi. Se Putin si è finora astenuto dal percorrere questa strada, non è perché non sia disposto a impiegare un potere coercitivo in Russia, ma perché esita a distruggere quel “torpore” che ha così faticosamente costruito. Se abbandonasse questo equilibrio, Putin finirebbe per condurre una guerra “totale” in Ucraina, trascinando la Russia ancora più in profondità eccitando, ancor di più, la resistenza ed il desiderio di rivalsa nel popolo ucraino. Potrebbe trasformarsi sia in un generale sul campo, sia un tiranno in Patria, come fu Stalin. In quanto tale, potrebbe trasformare una dittatura tacita in una dittatura a tutti gli effetti, con le cupe prerogative politiche di una dittatura ed i suoi appetiti geopolitici. Forse è il caso di dire che Putin, nei suoi dilemmi, appare come Dmitrij Karamazov, il personaggio di Dostoevskij: una “natura vasta”, sia cinico che idealista, e sincero in entrambi i casi, in ogni caso figura tragica, con un’ombra che circonda il suo futuro.