La Disunione americana

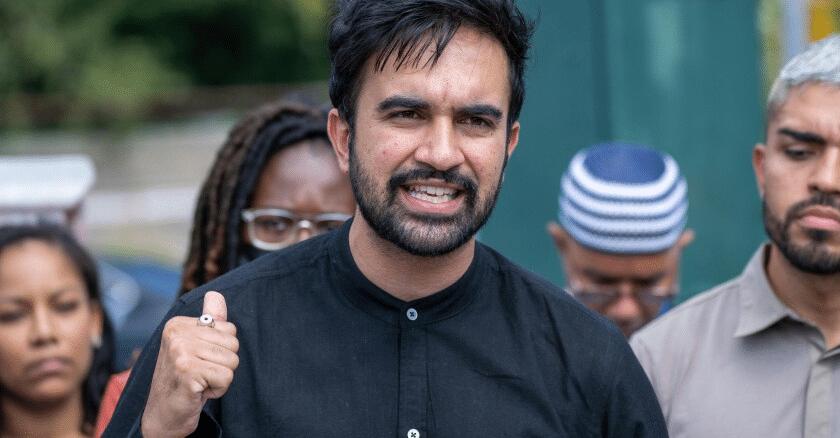

Ecco che i media di tutto il mondo hanno, giustamente, polarizzato la loro attenzione sull’elezione – ampiamente prevedibile da un lato – ma comunque sorprendente dall’altro di Zohran Mamdani come nuovo sindaco di New York, giovane socialista democratico primo musulmano a ricoprire quella carica nella “Grande Mela”, primo di origini sud-asiatiche e il primo nato in Africa.

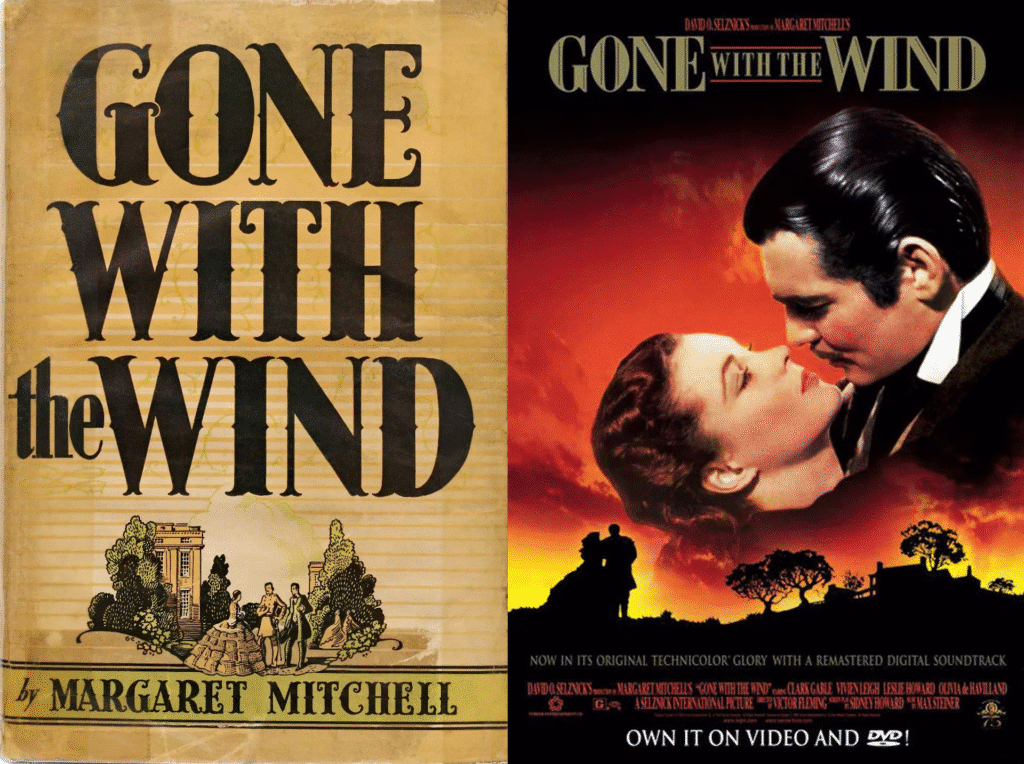

Osannato, ancor prima della vittoria, come icona di un radioso futuro multicolore dalla stampa progressista di tutto il mondo; specularmente guardato con diffidenza dai media più conservatori, as usual. A poco servirebbe ricordare le sue origini, solidamente, da upper class metropolitana, ancor meno che le sue proposte “socialiste”, più che tali (mancano di una visione strategica di lungo periodo), sono “populiste”, trumpiane in salsa rosa, finalizzate al mero risultato elettorale. Per la loro realizzazione si può attendere: “After all, tomorrow is another day!” è la frase terminale di un iconico romanzo americano.

Già troppo si è scritto su questo nuovo astro nascente dell’ala “Sanders-Ocasio Cortes” del Partito Democratico, fin da adesso in grado di oscurare i suoi godfathers “socialisti”; uomo che, con felice ironia, Vittorio Macioce, su “Il Giornale” descrive come “un vestito etnico firmato da un grande stilista […] la buona sorte della globalizzazione”. Pur partendo dall’assunto che the City that Never Sleeps non è – come dicono orgogliosamente i newyorkers – l’America, ma qualcosa di profondamente differente ed estraneo al resto della Nazione, è forse più interessante analizzare il contorno, e l’archetipo elettorale di Mamdani, in fondo la narrazione dietro il personaggio.

Ad accompagnare sia il candidato, sia il “sindaco eletto” è una multicolore folla dove le minoranze nazionali venivano rappresentate come maggioranza, dove gli WASP erano sparute comparse provenienti dai movimenti studenteschi liberal. Quale differenza, ma anche quale solido fil rouge unisce la mesta, ma determinata folla “caucasica” presente alle esequie di Charlie Kirk, con il multietnico mondo rappresentato dalle istanze di Mamdani. La differenza non potrebbe essere più stridente, ma entrambe le narrazioni sono “America”. Ognuno può preferirne una, piuttosto che l’altra, ma entrambe sono “originali”, oneste, figlie legittime delle tante storie che hanno fatto gli Stati Uniti.

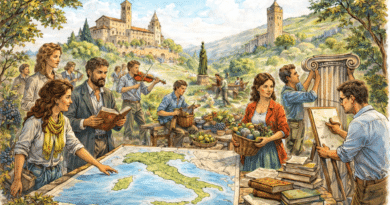

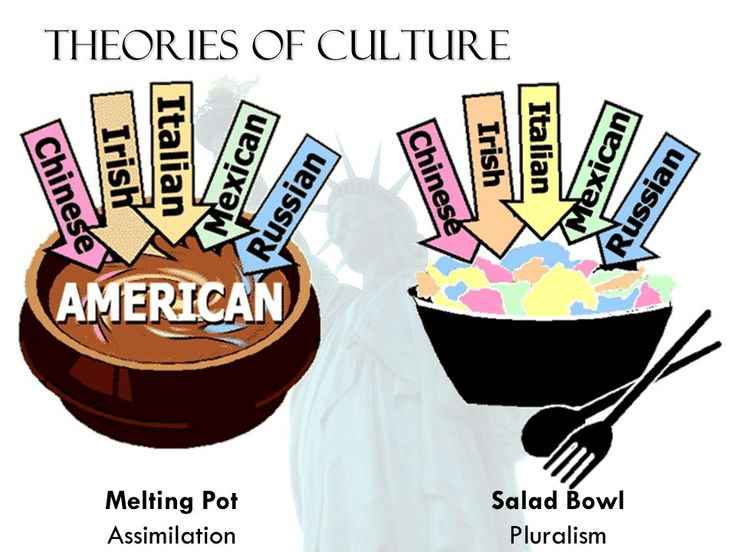

Non pochi media del “Bel Paese” hanno visto nella vittoria di Mamdani il trionfo del Melting Pot, di quel crogiuolo di etnie, così come descritte nel 1908 per la prima volta dal drammaturgo Israel Zangwill. Paragone assolutamente improprio. Il “calderone”, come sanno gli studiosi, non esiste più da molto tempo. Il concetto iniziale del “pot” era legato all’assimilazionismo, ovvero era il processo di assimilazione culturale degli immigrati nella cultura dominante, soprattutto attraverso l’apprendimento della lingua inglese. Noto nella memoria degli immigrati di seconda/generazione di origine italiana di come i genitori, già di per sé stessi con bassa conoscenza della lingua “patria” imponessero ai figli di parlare solo l’idioma inglese, come adesso fanno gli immigrati in Italia più illuminati e partecipi della società ospitante.

L’immagine retorica creata da Zangwill ebbe illustri e colti precedenti. George Bancroft (già ministro statunitense e figlio di un eroe della Rivoluzione) nel 1854 scrisse:

Italia e la Spagna, nelle persone di COLOMBO e ISABELLA, si unirono insieme per la grande scoperta che aprì l’America all’emigrazione e al commercio;

la Francia ha contribuito alla sua indipendenza;

la ricerca dell’origine della lingua che parliamo ci ha portato in India;

la nostra religione viene dalla Palestina;

degli inni cantati nelle nostre chiese, alcuni furono uditi per la prima volta in Italia, altri nei deserti dell’Arabia, altri sulle rive dell’Eufrate;

le nostre arti dalla Grecia;

la nostra giurisprudenza da Roma;

il nostro codice marittimo dalla Russia;

l’Inghilterra ci ha insegnato il sistema del governo rappresentativo;

la nobile Repubblica delle Province Unite ci ha lasciato in eredità, nel mondo del pensiero, la grande idea della tolleranza di tutte le opinioni;

nel mondo dell’azione, il principio fecondo dell’unione federale.

Il nostro Paese si propone quindi, più di ogni altro, come la realizzazione dell’unità della razza.

Infine, come conseguenza della tendenza della razza verso l’unità e l’universalità, l’organizzazione della società deve conformarsi sempre più al principio della LIBERTÀ.

Un “crogiuolo” di particolarità che – insieme – hanno costituito l’essenza della società americana a trazione, ideologicamente prima che socialmente, WASP. L’essenza stessa del “calderone” stava nella condivisione di valori. Non è fuori luogo ricordare l’antico portato dei Padri Pellegrini che, nel 1620, stipularono un covenant (alleanza, accordo) – de facto un contratto sociale – in cui i firmatari acconsentivano a seguire le regole e i regolamenti della comunità per amore dell’ordine e della sopravvivenza. In pratica la nazione nasceva come un accordo dal profondo contenuto privatistico e utilitaristico.

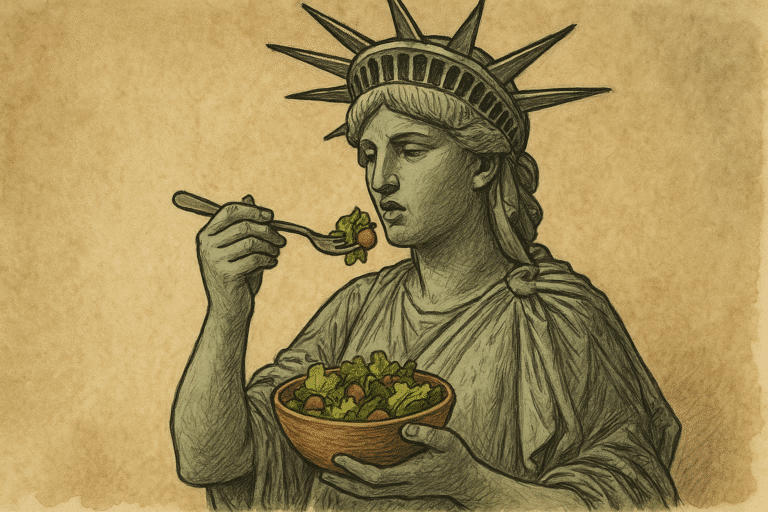

In modo differente con il modello Salad Bowl – a partire dagli anni ’60 – ogni cultura (come gli ingredienti di un’insalata) mantiene la propria identità individuale, unita da una “salsa” comune di leggi e identità nazionale. A distruggere il mito del melting pot provvidero le rivolte nei ghetti neri delle grandi città, il radicalismo black e i movimenti per i diritti civili negli anni ‘sessanta che resero possibile lo sviluppo di una molteplicità di altri movimenti di rivendicazione etnica in particolare fra i nativi americani e fra gli ispanici.

Ciò si rispecchiò, a livello scientifico, nell’affermazione di una teoria pluralistica che valorizzava la “nuova etnicità”: l’accento era spostato sulla dimensione soggettiva delle etnicità, che era concepita come una scelta identitaria strategica, ritenuta particolarmente appropriata, nella società moderna, a dare forma alle esigenze di mobilitazione politica e alla rivendicazione di risorse e di potere.

Tramontata la grande stagione dei movimenti, l’etnicità si ripresenta come ideologia delle classi medie che soprattutto negli ambienti accademici aspirano alle promozione sociale; o nella forma della disseminazione di rivendicazione e conflitti, spesso privo di reale antagonismo sociale e di progettualità politica; ovvero nella varietà edulcorata di “etnico è bello”, cioè di un pluralismo culturale all’acqua di rose che ancora una volta maschera la gerarchizzazione sociale, l’accesso ineguale alle risorse e al potere, la virulenza del razzismo soprattutto contro i neri e gli ispanici. L’equiparazione della lingua spagnola all’inglese, in alcuni particolari contesti, dimostra come il collante dell’Unione venisse meno.

Dagli Anni Novanta, come conseguenza, iniziò una rilettura basilare della storia ad esclusivo riconoscimento del valore storico, politico e morale delle minoranze.

Non deve apparire strano che nel 2020 Zohran Mamdani, che 5 anni dopo si fa eleggere sindaco di NYC fotografa il monumento a Cristoforo Colombo immortalando, in primo piano, davanti alla statua, il suo rampante dito medio. Proprio perché – a differenza dell’Europa – l’America è una creatura “immaginata”, secondo la definizione di Comer Vann Woodward (“Tho Old World’s New World”, 1991) la rilettura della Storia è un investimento a basso costo, ma ad alta resa.

D’altronde la Storia non interessa a nessuno; interessano le storie, parziali e di prossimità, ma in grado di scaldare gli animi. Si prenda ad esempio il discorso di Alexandria Ocasio-Cortez il 4 novembre. L’enfasi è quella delle grandi occasioni, ma la retorica sfocia in un cumulo di errori ed inesattezze da cadere nel ridicolo. Se si accusa il “tiranno” di Washington (Trump) di vivere in una abitazione costruita da “schiavi” (cosa che non può essere imputata come colpa, visto che nel 1815-1817 – anno della ricostruzione dell’edificio – la manodopera schiava era ampiamente legittima) ancora peggio ricordare che la Grande Mela era stata edificata da uomini liberi da “sindacalisti” (ma quando mai) e da “immigrati”, come se esistesse una consistente parte della popolazione che non fosse, in qualche momento della storia, figlia di immigrati.

Se è credibile ricordare il grande contributo degli irlandesi (seppur trattati peggio degli schiavi nel Sud, come ricorda lo storico marxista Eugene D. Genovese) che fuggivano dalla Potato Famine (1845 – 1852), sarebbe stato bene ricordare che questo grande flusso migratorio durò fino al’alba del XX secolo.

Il climax della rilettura della storia (che intanto non interessa mai a nessuno) si raggiunge quando si ricorda il contributo del “giovani italiani che sfuggivano dal fascismo” e degli ebrei che sfuggivano dall’Olocausto. Basta andare a sbirciare gli archivi di Ellis Island, guarda caso a NYC, per verificare che il grosso dell’emigrazione italiana avvenne tra il 1880 ed il 1914 ben prima dell’avvento di Mussolini, così come la contemporanea emigrazione ebraica che spesso sfuggiva dai pogrom russi e non dall’Olocausto.

Sarebbe consolatorio pensare che si tratti di ignoranza: tutt’altro. È una sofisticata operazione tesa a delegittimare i “padri fondatori”: bianchi anglo-tedeschi destinati ad essere sostituita da una moltitudine divisa su tutto, sia dal punto di vista culturale, linguistico sociale e religioso, ma unita solo dal desiderio di sostituirsi alla vecchia élite. La cosa è assolutamente normale e comprensibile. Il processo sociale di cambio di élite è un continuum della Storia. Ma quello al quale si sta assistendo è un apax: per la prima volta questo ricambio di regime avviene con il consenso di chi dovrebbe fare parte dell’antica élite. È un assurdo, come vedere i tacchini festeggiare l’arrivo del Thanksgiving Day, ma è così.

Nelle fratture che dilaniano l’unione statunitense non piccolo gioco ha rivestito la stampa. Essa, che per decenni ha insegnato al mondo il modo di fare giornalismo in modo critico, magari, ma – apparentemente – imparziale, ha rinunciato al suo ruolo di essere un termometro super partes per diventare ferocemente pars; anzi proprio l’antica proclamata oggettività della stampa (It’s the press baby, the press, and there’s nothing you can do about it, Nothing – Deadline USA, L’Ultima minaccia, 1952)proclamata come un grido di battaglia, diventa una colpa, perché deve essere ancillare, ovviamente su differenti fronti, ad opposte narrazioni ideologiche.

L’uomo dei media neppure prova più a fare il suo antico mestiere, consumando taccuini e suola di scarpe, cercando di capire dove andasse il Paese, ma si è trasformato in un “maître à penser” che dispensa le sue verità come atti di fede. Eppure, non è così difficile capire le diverse anime profonde dell’America. Basta un giro nella metropolitana di una grande città e sbirciare come in pochi decenni siano cambiati i quartieri, o uscire di poche decine di chilometri dai ricchi e progressisti centri cittadini per trovarsi immersi nell’immensa provincia americana.

Meglio concionare, spesso con colleghi stranieri, delle magnifiche sorti e progressi della “nuova America” negli ovattati salotti del n° 529, 14th Street di Washington, sede del National Press Club. In questa lussuosa e sofisticata cornice la vulgata sull’elettore non “progressista”, quando non trumpiano, è sempre la medesima: provinciale, “bianco”, a basso reddito, di modestissima formazione, di scarse letture, ecc.: l’eterno redneck.

Dall’altra parte del fronte l’elettore democratico o appartiene al variopinto universo delle minoranze (etniche, religiose, di genere) o è l’uomo informato, “consapevole”, culturalmente avanzato, insomma “alla moda”. Se si dovesse rintracciare l’ideal – tipo di questo eterogeneo e conflittuale bacino elettorale lo potremmo trovare tra il pubblico ed i personaggi all’interno dei primi film di Spike Lee o della serie TV “Sex and the city”. Universo impossibile da conciliare, se non nella narrazione glam di Oprah Winfrey. Se il motto impresso sul sigillo della Nazione è E pluribus Unum, questo si è – nei fatti – trasformato in E pluribus plura.

I valori comuni sono ampiamente compromessi nello sforzo che il Paese ha compiuto nel tener legate idee, aspirazioni, nazionalità che hanno poco a spartire l’una con l’altra. Non è fuori luogo ricordare che nel 1997 la HBO fece uscire il film per Tv via cavo “La seconda guerra civile americana” (The Second Civil War), diretto da Joe Dante. Il film è una satira della società e del sistema politico statunitense di fronte al problema dell’immigrazione e dell’integrazione delle minoranze etniche.

In breve: in un prossimo futuro gli Stati Uniti sono una società multietnica, meta di profughi ed immigrati da ogni parte del mondo, con conseguenze un tempo inimmaginabili. Il Rhode Island, ad esempio, è diventato uno stato a maggioranza cinese per la massiccia immigrazione provocata da una terribile carestia in Cina; Los Angeles, divisa tra neri ed ispanici, ha un sindaco di lingua spagnola; lo Stato dell’Alabama ha un governatore dall’India ecc. A seguito di una crisi umanitaria in Pakistan il Presidente – in imminente scadenza di mandato – si offre di accogliere parte dei profughi sul suolo americano, onde raccogliere voti dalla comunità pakistana immigrata. Il governatore dell’Idaho decide di chiudere i propri confini, rifiutandosi di accogliere qualsiasi gruppo di profughi, affermando di voler difendere la “vera identità del popolo americano”. Ecco che, quando Washington decide di mandare truppe per imporre la volontà federale, inizia il “domino”.

Mentre nuove truppe affluiscono al confine e l’Idaho inizia ad addestrare una milizia civile, anche gli altri Stati dell’Unione vengono influenzati dalla crisi, e incidenti scoppiano un po’ ovunque. La California offre il proprio appoggio al Presidente, salvo poi trovarsi invischiata in una serie di disordini tra la comunità ispanica (favorevole all’apertura delle frontiere) e quella afroamericana (contraria).

Anche l’Alabama garantisce appoggio al presidente, dietro la concessione di 1000 ettari di terreno federale per la costruzione di templi indù. La comunità ispanica del Texas distrugge i resti di Forte Alamo, proclamando la totale apertura delle frontiere con il Messico. Una comunità di Sioux, posta proprio sulla frontiera con l’Idaho si dichiara neutrale e impedisce l’attraversamento alle truppe degli Stati Uniti; il Presidente riapre il passaggio, offrendo ai Sioux i permessi per la costruzione di un casinò presso Little Big Horn.

Mentre il governatore dell’Idaho si lascia andare in televisione a velleitarie ipotesi di secessione, la Guardia Nazionale di quello stato sta ricevendo rinforzi anche da altri stati, come il Montana e del Wyoming. Una volta resa pubblica la notizia, si scopre che in tutto altri dieci Stati dell’Unione sono dalla parte dell’Idaho, incluso il Rhode Island a maggioranza cinese, il cui governatore (anch’egli cinese) dichiara pubblicamente di voler chiudere le frontiere perché non è più in grado di gestire il continuo flusso di immigrati dalla Cina.

Un gruppo di terroristi a favore della chiusura delle frontiere fa esplodere nottetempo la Statua della Libertà, per sottolineare il fatto che gli Stati Uniti non sono più una nazione aperta all’immigrazione. Per una serie di disguidi, scoppia il conflitto.

Il film si conclude con il direttore di una emittente televisiva che osserva le riprese della guerra in atto e si lamenta con i suoi collaboratori del fatto che manchi il logo della rete sulle riprese. Mentre scorrono i titoli di coda la voce di un’annunciatrice dell’emittente riferisce che dopo una settimana di scontri è stata stabilita una tregua e i confini degli Stati sono stati riportati allo status quo originale ed il Presidente si era dimesso.

Satira graffiante e film riuscito (anche se non compreso fuori dagli Stati Uniti); così riuscito da sembrare che quel lontano futuro distopico possa vedere la sua alba anche domani a partire dal fu luccicante Niuyurkstan.