L’Inghilterra e il suo “metodo” geopolitico

Come gli anglosassoni hanno plasmato il mondo contemporaneo.

“Nazione di bottegai”, così lo definì un frustrato Napoleone. “Perfida Albione” rincarò un invidioso Mussolini. Entrambi, né primi né ultimi, vennero sconfitti in buona misura a causa del Regno Unito. L’avversario più incompreso e, per tale ragione, il più pericoloso. Così potremmo definire la Gran Bretagna o, più propriamente, la sola Inghilterra, matrice dello spazio antropico anglosassone, definito “anglosfera” dallo storico scozzese Niall Ferguson. Uno spazio che, dalla Nuova Zelanda al Canada e con gli Stati Uniti quale fulcro, rappresenta l’attuale più forte attore geopolitico mondiale.

Una notevole “sezione” di mondo che ha avuto origine in Inghilterra, ovvero la parte più ricca e popolosa di una regione periferica ed insulare, che per secoli è stata un’appendice povera del nostro continente. Un successo, quello anglosassone, costruito lentamente, con rare fughe in avanti e non scevro da errori. Una vittoria costruita sul lungo periodo, certamente aiutata da un parziale isolamento geografico, che ha dato agli inglesi una posizione abbastanza defilata da rendere difficilissime le invasioni dall’Europa, ma sufficientemente vicina da poter recepire dal Continente quanto ritenevano opportuno importare, sia che si trattasse di merci, uomini o idee. Ma la fortuna geografica, da sola, non basta a spiegare come gli inglesi, dalla Pace di Utrecht del 1713 in poi, abbiano plasmato il destino e la composizione etno-religiosa di così tanta parte del nostro pianeta.

Forse il segreto degli inglesi (poi parzialmente trasmesso agli altri anglosassoni) è stato l’equilibrio, una qualità confusa con la debolezza via via da Spagna, Francia, Germania e Russia, le quali, chi prima chi dopo, hanno sempre avuto un debole per l’approccio muscolare ai rapporti internazionali. Un errore fatale per i nemici di Albione, in quanto la ponderatezza inglese non è mai stata figlia della paura, ma piuttosto di un desiderio a volte spietato di arricchirsi fuso con un pragmatismo geopolitico degno di Roma antica.

Ciò portò i governanti di Londra (dopo l’espulsione degli inglesi dalla Francia con la sconfitta nella Guerra dei Cent’anni del 1453) ad affrontare grandi avventure belliche solo di fronte alla relativa sicurezza di uscire vincenti dallo scontro e/o all’impossibilità di scendere a patti col nemico di turno.

E così, un passo alla volta e con maggior successo delle altre Nazioni europee, la Gran Bretagna ha plasmato il mondo, impegnandosi nella creazione di una vera e propria “Europa Magna”: l’insieme di terre oltremare popolate da europei trapiantati e governate da valori e sistema di vita tipici dell’Occidente. Né più né meno che una riproposizione su scala mondiale di ciò che fecero gli antichi greci, padri della Civiltà Occidentale, quando con la Magna Grecia ellenizzarono gran parte del Mediterraneo. Da notare che l’espansione inglese diede sempre la priorità al commercio (spesso la colonizzazione ne era una vantaggiosa conseguenza): un modus operandi simile a quello della Repubblica di Genova. Questa eterna ricerca del mercato, ovvero del reddito, ha creato un’ormai secolare retorica denigratoria della Gran Bretagna prima e degli Stati Uniti poi da parte di sovrani, Capi di Stato ed ideologi a chiacchiere nemici del “vil denaro” e propensi ad esaltare la potenza statale (vera o presunta). Un errore grave e ripetuto in ogni epoca, in quanto il denaro è di per sé creatore di potenza. Risultato? Ad oggi contro gli anglosassoni, di dritto o di rovescio, si sono tutti rotti le corna.

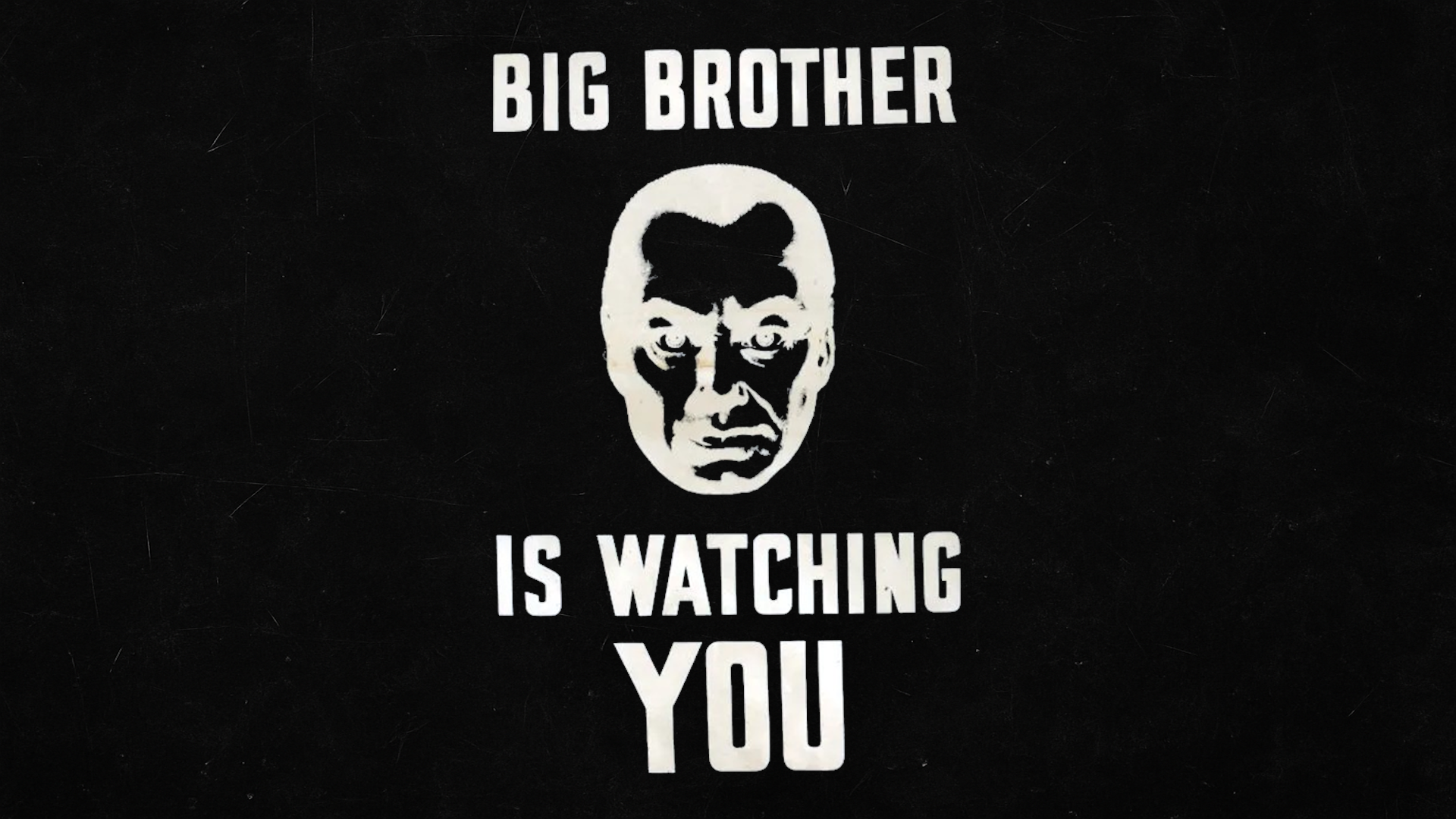

Sia chiaro… non è tutto oro quel che luccica. Anche il “sistema” inglese all’eterna ricerca del “Dio denaro” ha avuto i suoi scivoloni. Il peggiore di tutti è stato la negazione del principio giuridico No Taxation Without Rappresentation ai cittadini di Sua Maestà che alla fine del XVIII secolo popolavano la East Coast nordamericana. Ciò provocò, non a caso sul finire del secolo dell’Illuminismo, la Rivoluzione Americana, la nascita degli Stati Uniti e la perdita della parte potenzialmente più magnifica dell’Impero Britannico. Se a ciò aggiungiamo che la Rivoluzione Inglese del 1642-1651 (nella storiografia anglosassone conosciuta come “Guerre dei Tre Regni”) fu scatenata e vinta dal Parlamento contro il re Carlo I Stuart in gran parte perché negò lo stesso diritto ai cittadini inglesi… allora abbiamo la misura dell’inadeguatezza dalla leadership di Londra nel contesto americano di quell’epoca.

Un’azione se possibile ancor meno nobile, per di più effettuata in un’epoca che si riteneva moralmente superiore, la Gran Bretagna la fece quando si preparò ad invadere le Repubbliche boere del Transvaal e dell’Orange in Sudafrica, costringendo queste ultime ad un attacco preventivo. La guerra che ne seguì durò dal 1899 al 1902 e causò perdite umane ed economiche disastrose, in particolare per la popolazione sudafricana bianca di origine olandese. Sebbene la condotta britannica in tale guerra sia stata molto meno criminale di quanto, in seguito, sia stata calunniata (la dimostrazione di ciò fu la quasi immediata alleanza tra l’elemento boero e quello anglosassone in Sudafrica), ciò non toglie che l’azione condotta da Londra sia stato un “imperialismo economico” in stridente contrasto con la missione civilizzatrice condotta in gran parte del mondo.

Per completare il “tris dolente” non può mancare l’Irlanda. L’Isola Verde fu la prima colonia inglese, nella quale venne inaugurato il sistema “piantagione-colonizzazione”. Ma fu sempre anche la più riottosa, per il semplice fatto che si trattava di una terra abitata da europei e non da popolazioni ancora ferme al neolitico. Non solo! Si può dire che in Irlanda gli inglesi abbiano sperimentato quasi tutti gli errori che in seguito non avrebbero ripetuto nelle altre colonie di popolamento. Impossibile analizzare qui i complessi motivi di questo fallimento, che portò atroci sofferenze in seno alla popolazione irlandese ed i cui strascichi (per fortuna labili) si vedono ancor oggi nella divisione tra Ulster. Limitiamoci a constatare che l’attuale europeismo di Dublino stride con la Brexit non per un freddo e calcolato europeismo, quanto per la ripicca storica irlandese di fare il contrario di quanto facciano i britannici.

Abbiamo citato la Brexit. È chiaro che un evento storico di tale portata abbia avuto una complessa sorgente storica ed uno sbocco nell’attualità che in gran parte esulano dalla geopolitica. Tuttavia, quest’ultima materia non è affatto estranea alla scelta compiuta dal popolo del Regno Unito nel referendum del 2016. Sintetizzando all’estremo si può dire che i britannici, e gli inglesi in particolare, abbiano avuto due “istinti genetici” che li hanno spinti a divorziare dall’Unione Europea. Il primo è l’essere matrice e membri della già citata anglosfera, un’entità di tale ampiezza da potersi pesare a livello globale. La seconda è la Special Relationship con gli Stati Uniti, il figlio primogenito a tratti ribelle e che ormai sovrasta il padre, ma sempre legato alla Vecchia Inghilterra da un legame di lingua, storia, sangue e cultura.

Questi due fattori hanno dato ai britannici la corretta convinzione che la loro identità, geograficamente europea ma culturalmente più simile agli USA che al Vecchio Continente, può rendere il Regno Unito il ponte perfetto tra le due sponde dell’Atlantico, in grado di smussare gli inevitabili spigoli tra Washington e Bruxelles. Per una media potenza tale ruolo centrale tra le due parti essenziali dell’Occidente rappresenta un capolavoro diplomatico degno di William Pitt il Vecchio.

Fin qui una lezione di pragmatismo Old English Style. Tuttavia, i risultati elettorali, specie quelli referendari, non sono solo calcolo, ma anche istinto. Pertanto, cosa ha spinto l’Inghilterra profonda a votare per la Brexit (ricordiamo che in Scozia, Ulster e nella Londra globalizzata vinse il Remain)? Forse qualcosa di intangibile, che ha le sue radici nell’io profondo non solo dei britannici, ma in tutti quelli che Winston Churchill definì “i popoli di lingua inglese”. Un sentimento innato, un qualcosa di imperscrutabile anche agli stessi analisti anglosassoni e rappresentato da una doppia appartenenza psicologica, che non nega una coabitazione con l’Europa, ma al tempo stesso non vuole legare il Paese con un matrimonio che stride con la Storia. È qui che nasce la solo apparente contraddizione di due frasi, sempre di Churchill, ovvero “Dobbiamo costruire una specie di Stati Uniti d’Europa” e “Se saremo costretti a scegliere tra l’Europa ed il mare aperto, noi inglesi sceglieremo sempre il mare aperto”.

Il mare… questa dimensione fluida ed immensa che fu la base dei passati trionfi britannici. Un cosmo d’acqua con cui gli europei continentali, salvo rare eccezioni, non sono mai entrati in simbiosi come sono riusciti a fare i discendenti del celto-romano Artù e del germanico Cerdic.

Forse chi descrisse il “mistero anglosassone” con il miglior pathos fu il cronista di guerra Frank Norris, nel 1898, al momento dell’entrata delle truppe statunitensi a Santiago di Cuba durante la Guerra ispano-americana:

“Santiago era nostra. Nostra! L’avevamo conquistata con la spada. Noi, gli Americani, senza l’aiuto di nessuno, ed il nostro sangue anglosassone, il sangue della razza che si era fatta largo da una fredda brughiera in Friesland, conquistando e conquistando e conquistando ancora, verso Occidente: il sangue della nostra razza, il cui istinto è la conquista della terra, galoppò nelle nostre vene al ritmo degli zoccoli dei cavalli.”

Questo, probabilmente, è il sogno profondo e misterico degli anglosassoni: dominare le onde, e quindi un mondo coperto da circa il 71 per cento dalla massa oceanica contigua. Un dominio in fratellanza commerciale con tutti i popoli del pianeta, ma senza dimenticare nemmeno per un attimo la propria specificità etno-culturale.