Trump e la solitudine dei numeri primi

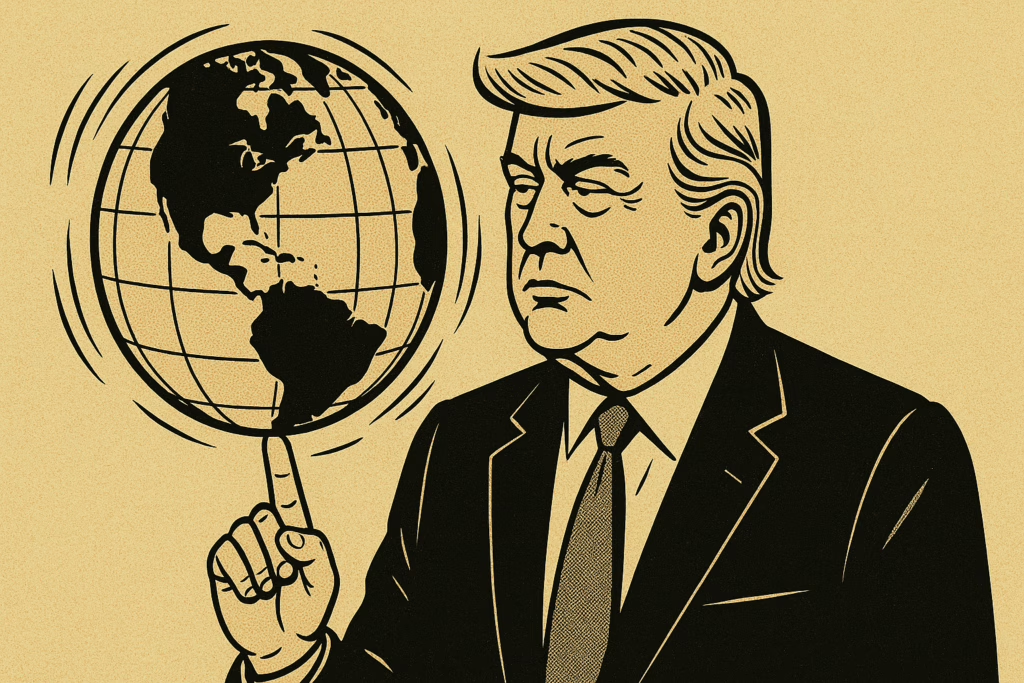

Henry Kissinger una volta si paragonò al cowboy solitario che arrivava a cavallo in città per sistemare i cattivi. Ma il Segretario di Stato americano, che era anche Consigliere per la Sicurezza Nazionale, la pensava diversamente quando si trattava di trattare con le grandi potenze. Il suo eroe era lo statista austriaco Klemens von Metternich, che in qualche modo riunì l’improbabile combinazione di Austria, Regno Unito, Prussia, Russia e una serie di alleati ancora più piccoli e i loro leader incompatibili nell’alleanza che alla fine sconfisse Napoleone nel 1815. Come Kissinger aveva capito, anche i ranger solitari hanno bisogno di amici.

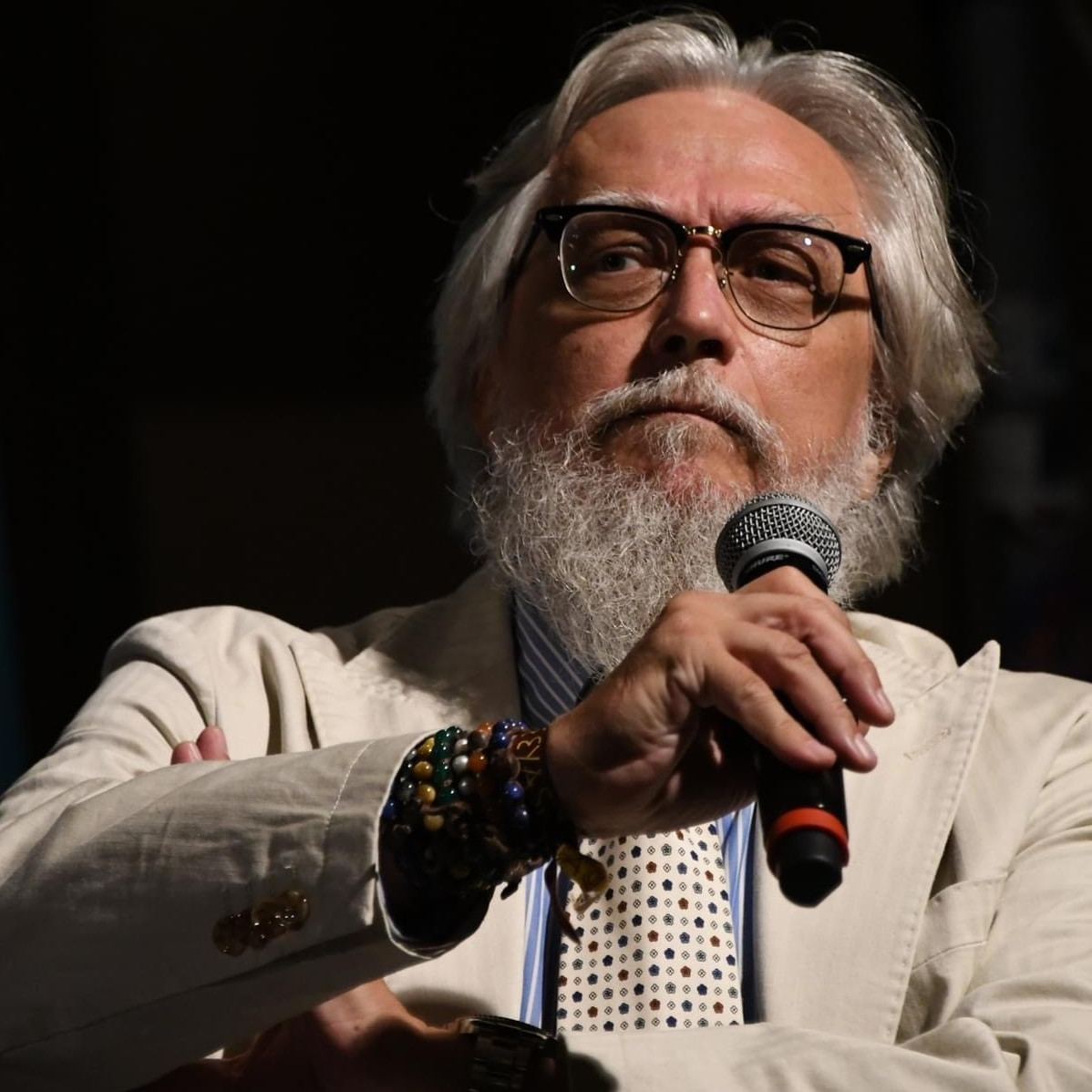

È un’intuizione che sembra sfuggire al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Da quando è tornato in carica a gennaio, Trump ha definito imbroglioni e scrocconi gli alleati più stretti degli Stati Uniti. Il Giappone e altri partner commerciali asiatici, insiste, sono “molto viziati”; i vicini nordamericani più prossimi sono accusati di esportare droga e criminalità. Etichetta liberamente e pubblicamente i leader di alcuni dei più importanti partner democratici degli Stati Uniti come deboli o disonesti, mentre elogia autocrati con cui trova più facile avere a che fare, come il presidente ungherese Viktor Orbán (“un grandissimo leader”), il dittatore nordcoreano Kim Jong Un (“un tipo intelligente”) e, almeno fino a tempi molto recenti, il presidente russo Vladimir Putin, che ha definito “un genio” e “molto abile” nell’attaccare l’Ucraina.

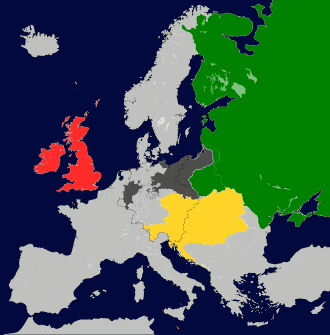

In una situazione che sarebbe stata impensabile nelle precedenti amministrazioni, inclusa la prima di Trump, a febbraio gli Stati Uniti si sono persino schierati, contro i propri alleati democratici, a fianco della Russia e di altri stati autoritari, come la Corea del Nord e la Bielorussia, votando contro una risoluzione ONU che condannava l’aggressione russa contro l’Ucraina e ne difendeva la sovranità e l’integrità territoriale. Forse la cosa più sconcertante è che, in un momento in cui Washington sta cercando di contenere la Cina e di rafforzare le difese statunitensi nell’Indo-Pacifico, l’amministrazione sta preparando dazi punitivi contro Corea del Sud e Giappone, i più stretti alleati asiatici degli Stati Uniti, nonché contro una lunga lista di partner europei che sta cercando di tenere lontani da Pechino.

Gli alleati degli Stati Uniti in tutto il mondo sono anche scossi dalle riflessioni pubbliche di Trump e dei membri del suo gabinetto secondo cui il cosiddetto ombrello nucleare, sotto il quale il deterrente nucleare americano era una garanzia per la loro difesa, non è più una certezza. Tale è ora il livello di dubbio che a luglio Francia e Regno Unito hanno annunciato un nuovo accordo per iniziare a fornire una deterrenza nucleare estesa in Europa per sé stessi, e alleati come Corea del Sud, Polonia e persino il Giappone hanno iniziato a prendere in considerazione l’acquisizione di armi nucleari proprie. Il passato offre numerosi esempi di potenze mondiali che si sono scontrate con i precedenti partner dell’alleanza o ne hanno cercati di nuovi.

Ma è difficile pensare a un caso in cui il leader di un’alleanza importante abbia messo da parte con tanta superficialità e brutalità alleati che, per la maggior parte, si sono dimostrati affidabili e hanno accettato i suoi ordini. Se gli Stati Uniti vogliono risorse canadesi o groenlandesi, queste sono sempre state disponibili. Minacciare l’annessione è controproducente, fomentando l’antiamericanismo come ha già fatto. È vero che gli alleati NATO di Washington non hanno speso abbastanza per la difesa, ma ciò è in parte dovuto al fatto che gli Stati Uniti hanno insistito per decenni per avere un ruolo dominante. E quando sono stati messi alle strette i membri dell’alleanza transatlantica hanno aumentato i loro bilanci per la difesa, o si sono impegnati a farlo, a livelli che non si sarebbero potuti immaginare solo pochi anni fa.

È difficile trovare una spiegazione plausibile per le politiche della seconda amministrazione Trump. Margareth Mc Millan (Foreign Affairs, 21 luglio 2025) ritiene che se il presidente mostra insofferenza con le alleanze esistenti, ha offerto poche alternative al di là di un apparente attaccamento al concetto tardo ottocentesco di “sfere di influenza”, in cui una manciata di potenze domina i propri vicini immediati. Un mondo del genere offre minacce maggiori in futuro agli Stati Uniti, poiché le altre sfere – presumibilmente tra cui un’Asia dominata dalla Cina – si scontrano con esso e le potenze minori all’interno di ciascuna sfera accettano il loro destino, spesso con risentimento, o cercano nuovi egemoni. Gli Stati Uniti rischiano un crollo generale della stabilità e dell’ordine che, a lungo termine, si rivelerà estremamente costoso, sia in termini di spese militari che di guerre commerciali senza fine, poiché ogni grande potenza cerca di avvantaggiarsi laddove si incontrano le proprie zone di interesse. La sorprendente mancanza di precedenti storici per un simile comportamento non suggerisce un’astuta politica machiavellica per rafforzare la potenza americana; piuttosto, mostra gli Stati Uniti agire contro i propri interessi in modo sconcertante, minando una delle principali fonti di tale potere.

Per secoli, il valore delle alleanze, anche tra paesi molto diversi, è stato accettato come elemento chiave delle relazioni internazionali. Fin dai tempi più remoti, gruppi, siano essi clan o nazioni, si sono uniti per proteggersi da nemici comuni. Nel V secolo a.C., la Lega di Delo, formata da città-stato greche, sconfisse l’Impero Persiano; nel 1815, la Grande Alleanza di Austria, Regno Unito, Prussia e Russia unì le forze per sconfiggere la Francia di Napoleone. Una causa comune può unire i partner più improbabili, come la Francia cattolica e l’Impero ottomano musulmano, che unirono le forze nel XVI secolo e rimasero alleati per oltre due secoli, o l’Unione Sovietica di Joseph Stalin con il Regno Unito e gli Stati Uniti, che insieme sconfissero le potenze dell’Asse nella Seconda Guerra Mondiale. Prima che il mondo diventasse così interconnesso e che la comunicazione diventasse più difficile, la geografia permetteva ad alcuni stati di vivere senza alleati.

Il Giappone riuscì a rimanere in un solitario isolamento per due secoli e mezzo, finché il Commodoro Matthew Perry, lo visitò nel 1853. Gli Stati Uniti, protetti com’erano un tempo da due oceani e senza potenti nemici lungo i loro confini terrestri, si vantarono per gran parte della loro storia di aver evitato alleanze. Quando entrarono nella Prima Guerra Mondiale dalla parte degli Alleati, il presidente Woodrow Wilson insistette sul fatto che gli Stati Uniti fossero una “potenza associata” piuttosto che un alleato. Solo dopo il 1945 abbandonò questa diffidenza verso le alleanze. Di fronte a un’Unione Sovietica ostile e a una Cina comunista, allora stretto alleato dei Sovietici, strinse alleanze difensive in tempo di pace, prima tra tutte la NATO, per la prima volta nella sua storia. Come possiamo vedere oggi, la tendenza isolazionista della politica estera americana non è mai scomparsa del tutto.

Come Truman comprese bene, anche gli stati più potenti hanno bisogno di alleati, in parte per ragioni di prestigio, ma anche perché una grande potenza ha i suoi limiti ed è costosa da mantenere. Alla fine del XIX secolo, l’Impero britannico, il più grande che il mondo avesse mai visto, stava vivendo quella che lo storico Paul Kennedy definì “eccessiva espansione imperiale”, mentre si confrontava sia con vecchi rivali, come Francia e Russia, sia con quelli più recenti come Germania, Giappone e Stati Uniti. L’economia britannica era ancora potente e la sua marina dominava gli oceani, ma altri la stavano raggiungendo. Il Tesoro britannico e i contribuenti britannici si lamentavano delle spese per il mantenimento del predominio.

Quanto fosse diffuso il risentimento nei confronti del Regno Unito fu chiaro quando lottò per schiacciare le due piccole repubbliche afrikaner nella guerra sudafricana del 1899-1902. Le prime vittorie afrikaner non solo dimostrarono le inadeguatezze dell’esercito britannico, ma furono generalmente accolte con favore in tutto il mondo. Il brutale trattamento riservato ai civili afrikaner minò ulteriormente la reputazione dell’Impero britannico. La consapevolezza di quanto fossero detestati sconvolse gli inglesi, che si resero conto che anche loro avevano bisogno di amici. In breve tempo, il governo britannico raggiunse intese con i suoi rivali storici Francia, Giappone e – dopo – la Russia, che ridussero le possibilità di conflitto e incoraggiarono la cooperazione, mitigando così l’eccessivo sfruttamento. Il Regno Unito, agli occhi dei suoi contemporanei, rimase la potenza dominante a livello mondiale, presumibilmente fino alla metà della Seconda Guerra Mondiale. Come dimostra l’esperienza britannica, la potenza globale non può essere misurata solo in termini di risorse militari.

È relativamente facile contare cannoni, navi, aerei, produzione economica o punti di forza scientifici e tecnologici, ma non è altrettanto facile valutare competenze, capacità organizzativa, efficacia del governo o morale. La Russia sembrava forte prima della sua invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022, e per Cina, Iran e Corea del Nord, un alleato desiderabile. Oggi, dopo tre anni e mezzo di guerra infruttuosa e pesanti perdite, la Russia mostra un deficit di “prestazione”. Uno Stato deve avere credibilità agli occhi degli altri, che siano alleati, nemici o del suo stesso popolo. La Rivoluzione bolscevica del 1917, resa possibile dalle sconfitte militari della Russia, avrebbe dovuto mettere in guardia il regime sovietico stesso dalle conseguenze del fallimento e dovrebbe essere un monito per Putin oggi. Il potere non è una costante. Pur essendo dalla parte dei vincitori in entrambe le guerre mondiali, il Regno Unito si è trovato con le sue risorse esaurite e il suo impero in disfacimento.

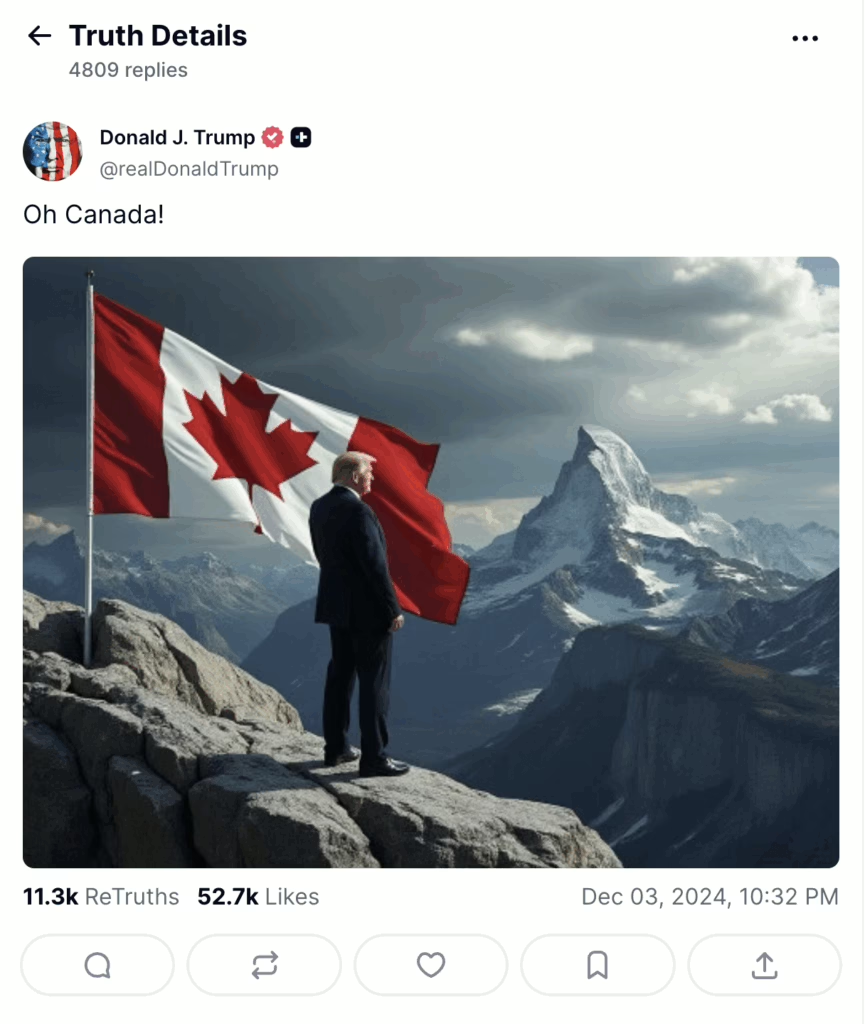

Gli Stati Uniti sono ancora potenti come un tempo? Ha avuto fallimenti all’estero, in particolare in Afghanistan e Iraq, sono sempre più divisi in patria ed hanno un debito pubblico in forte crescita e investimenti in infrastrutture cruciali in calo. E in un’epoca di missili sempre più veloci e a lungo raggio, la geografia non offre più la barriera che un tempo rappresentava per gli avversari. Un motivo in più per coltivare alleanze con potenze simpatizzanti invece di respingerle. Il Canada non è mai stato una minaccia per gli Stati Uniti, se non nell’hockey, e i canadesi considerano da tempo gli americani come loro stretti parenti. Il confine tra i due paesi è il più lungo e indifeso al mondo. Le due economie sono strettamente interconnesse, fino a sembrare una.

Eppure, ciò che Trump ha fatto con i suoi proclami su un ipotetico 51° Stato dell’Unione, l’imposizione di dazi punitivi e le minacce che gli Stati Uniti non difenderanno il Canada con il sistema di difesa missilistico Golden Dome proposto a meno che non paghi (e continua ad aumentare il presunto conto), ha fatto infuriare un popolo normalmente mite e passivo. A Ottawa, l’atmosfera è di assoluta incredulità. Quelle che sembravano le basi indiscutibili della politica estera canadese si stanno sciogliendo come neve al sole.

Ciò che viene distrutto non sarà facilmente riparato, certamente non per una generazione. E per cosa? Come molte altre relazioni umane, le alleanze sono un duro lavoro: la loro gestione richiede pazienza, tolleranza, abilità e, come un giardino, ripetute cure. La posta in gioco è spesso alta e il carattere dei leader e dei diplomatici coinvolti può essere fondamentale. La diplomazia non consiste nell’andare ai cocktail party (alla Di Maio, diciamo), sebbene la socializzazione ne faccia parte. Piuttosto, consiste nell’acquisire una conoscenza approfondita delle altre nazioni e dei loro leader e nell’imparare a negoziare con loro. Rimproverare pubblicamente gli alleati per i loro presunti errori, come fece il vicepresidente J.D. Vance con gli europei alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco a febbraio, sbraitare ordini e insulti sui social media, come fa il Presidente quasi quotidianamente, o pubblicare lettere ad altri capi di stato prima che siano state consegnate ai destinatari, non fa che accumulare risentimenti e rende più difficili i futuri rapporti personali.

Se Kissinger non fosse stato in grado di stabilire un rapporto di rispetto reciproco con la sua controparte cinese, Zhou Enlai, l’apertura delle relazioni tra Stati Uniti e Cina durante l’amministrazione Nixon avrebbe potuto essere ritardata per anni. Il caso del primo ministro britannico Winston Churchill e del presidente statunitense Franklin Roosevelt è forse ancora più significativo. Fin dallo scoppio della guerra in Europa nel 1939, Churchill si impegnò a “corteggiare” Roosevelt. Sapeva che, per prevalere, il Regno Unito aveva bisogno di risorse americane, come armi e denaro, e infine di forze americane. E da parte sua, Roosevelt non voleva che gli inglesi fallissero.

Sebbene inizialmente fosse limitato dall’opinione pubblica americana, che si opponeva all’ingresso in guerra, estese i poteri della presidenza per fornire la massima assistenza possibile. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, i due leader percorsero migliaia di chilometri per incontrarsi e incontrare Stalin, spesso a rischio della propria salute e della propria vita. Senza il forte rapporto personale tra Churchill e Roosevelt, le irritazioni e le divergenze di intenti che esistono in qualsiasi alleanza avrebbero ostacolato notevolmente la pianificazione strategica congiunta e il vitale aiuto militare statunitense previsto dal Lend-Lease Act. La partnership tra i due Paesi fu amplificata e rafforzata dalle migliaia di esperti, amministratori, pubblicisti, intellettuali e militari in servizio che impararono – non sempre facilmente – a collaborare.

Si pensi alla profonda e rara amicizia che John Dill, alto rappresentante militare del Regno Unito a Washington, instaurò con il riservato George Marshall. Insieme, i due generali riuscirono a conciliare quelle che spesso erano profonde e talvolta aspre divisioni tra i loro colleghi e tra i loro superiori politici. Sebbene Churchill e i suoi successori esagerassero sulla natura della “relazione speciale” del dopoguerra, essa fu di grande utilità sia per gli Stati Uniti che per il Regno Unito, dal ponte aereo per Berlino all’inizio della Guerra Fredda fino alla caduta del Muro di Berlino alla sua fine.

È anche improbabile che le alleanze durino oltre il loro scopo immediato. Si pensi agli alleati occidentali e l’URSS. Il divario tra le democrazie e la dittatura sovietica era troppo profondo: i ricordi sovietici dell’intervento alleato contro i bolscevichi alla fine della Prima Guerra Mondiale, le relazioni tese degli anni tra le due guerre e i profondi sospetti, in parte derivanti dalla storia russa e in parte dai presupposti marxisti-leninisti sull’imminente battaglia finale tra capitalismo e socialismo, rendevano le relazioni ordinarie quasi impossibili. La necessità di sconfiggere la Germania nazista e la dittatura militare giapponese era il collante principale che teneva unita la Grande Alleanza, e quando questo svanì, svanì anche il rapporto. Ciò era accaduto ripetutamente nel corso della storia, sia con il crollo della Lega di Delo dopo la sconfitta della Persia, sia con la guerra tra gli Stati balcanici nel 1913 dopo aver sconfitto insieme l’Impero Ottomano.

Sebbene impossibili da misurare, emozioni come simpatia o odio, ammirazione o disprezzo – la materia quotidiana delle relazioni umane – svolgono un ruolo cruciale nel creare e disfare alleanze. In ripetute occasioni dal 1945, i leader britannici e americani – tra cui Harold Macmillan e John F. Kennedy, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, George W. Bush e Tony Blair – hanno intrattenuto buoni rapporti che hanno contribuito a rafforzare il partenariato tra i loro Paesi. In assenza di tale alchimia, o almeno di un minimo di fiducia tra i leader, tuttavia, le relazioni possono deteriorarsi sorprendentemente rapidamente, come il mondo sta nuovamente osservando oggi. Mao Zedong e i suoi colleghi nutrivano un crescente risentimento per le presunzioni sovietiche di superiorità e leadership del movimento comunista mondiale, mentre il successore di Stalin, Nikita Krusciov, considerava i cinesi subdoli e inaffidabili, contribuendo all’aspra frattura sino-sovietica dopo il 1962. Dal 1945, decine di paesi in Asia, Europa e Medio Oriente – con modalità differenti a seconda del legame culturale e strategico con la potenza egemone – hanno fatto affidamento sui loro rapporti di sicurezza con Washington.

Eppure, ora c’è la concreta possibilità che l’alleanza occidentale si unisca alla lista di quelle che hanno fallito. Trump è sempre stato a disagio con il dare e avere delle alleanze politiche. Questo potrebbe essere in parte dovuto alla sua esperienza nel mondo degli affari. Nella sua serie TV “The Apprentice”, la sua famosa battuta era: “Sei licenziato!”. Durante il suo primo mandato, Trump sembrava particolarmente a disagio nelle riunioni multilaterali in cui doveva trattare con altri leader da pari, come al G7 in Canada nel 2018, dove arrivò tardi e se ne andò presto, ma non prima di aver litigato con gli altri leader sulle loro politiche commerciali e sui dazi.

Oggi, Trump è più libero di agire d’impulso perché quei consiglieri che gli tennero testa durante il suo primo mandato sono stati sostituiti da cortigiani e adulatori. Di tanto in tanto, Trump deve ancora confrontarsi con altre potenze democratiche o persino con organizzazioni multilaterali, e ha chiaramente dimostrato la sua stizza ed insofferenza. Con poche eccezioni, lo Studio Ovale è diventato il palcoscenico per una dimostrazione del dominio di Trump, e quando si presenta a incontri internazionali, la sua presenza è la più breve possibile. Trump preferisce trattare le relazioni internazionali, tenendo incontri faccia a faccia o lunghe telefonate con un solo altro leader alla volta, e sembra decisamente più a suo agio con potenti autocrati che con statisti democratici. Se necessario, bastonerà sia gli amici, sia gli avversari fino alla sottomissione, dando per scontato che abbandoneranno qualsiasi opposizione se l’offerta sul tavolo sarà abbastanza buona o se Washington sembrerà avere le carte migliori. (“Non avete carte in mano in questo momento”, disse al presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell’ormai tristemente famoso incontro nello Studio Ovale a favore di telecamere).

Il ragionamento del Presidente non è privo di logica, ma di una assoluta povertà concettuale. Le nazioni non agiscono sempre in base a ciò che gli altri ritengono essere i loro migliori interessi. Hitler, nel 1940, pensava che il Regno Unito non avesse altra scelta che capitolare, proprio come Putin credeva che l’Ucraina si sarebbe arresa nel giro di pochi giorni di fronte all’invasione russa. Le convinzioni e le differenze culturali e personali possono essere importanti tanto – e forse di più – di quanto fattori più oggettivi come i meri “rapporti di forza”, come vorrebbero i teorici della “stabilità egemonica”.

Nel mondo di Trump, la fiducia e il rispetto reciproci, così difficili da instaurare e così facili da distruggere, non contano. Le parti collaboreranno se ciò rientra nei loro interessi e solo finché non arriverà un’offerta migliore. La Russia vede i vantaggi dell’amicizia con gli Stati Uniti. Gli alleati europei ne avranno a male, ma faranno ciò che Washington vuole o si ritroveranno soli e senza amici. La Cina negozierà sul commercio, promettendo ad esempio di acquistare prodotti agricoli americani perché non vuole essere esclusa dai mercati statunitensi. Il presidente sembra dare per scontato che gli alleati attuali e potenziali vedano le relazioni internazionali come lui. Se perdi un round, potresti vincere il successivo. Eppure le nazioni, come gli individui, hanno una lunga memoria di torti o sconfitte passate, come Trump stesso dovrebbe sapere.

La fiducia tra individui o nazioni è difficile da misurare, ma relazioni durature e produttive non possono esistere senza di essa. Durante la Guerra Fredda, i negoziati tra l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti sul controllo degli armamenti furono tortuosi e protratti perché nessuna delle due parti si fidava dell’altra. Al contrario, sebbene ci fossero certamente tensioni tra gli Stati Uniti e i suoi alleati, entrambi davano generalmente per scontato che le loro controparti agissero in buona fede e c’era la volontà di discutere questioni spinose e cercare soluzioni reciprocamente accettabili.

Oggi questo non esiste più e non può essere ricostruito facilmente o rapidamente. Gli Stati Uniti stanno ora vivendo ciò che il Regno Unito ha vissuto anche nel periodo di massimo splendore del suo impero. Essere la più grande potenza militare del mondo è un peso gravoso e, in parte a causa di ciò, il debito statunitense continua a crescere a livelli impressionanti. Potenze ambiziose – in particolare la Cina – stanno investendo risorse in una corsa agli armamenti che diventa sempre più costosa. E, come è già successo molte volte in passato, altre nazioni sono tentate di abbandonare la vecchia potenza per la nuova o di raggrupparsi contro di essa per trarre vantaggio da quello che considerano il suo declino.

Se l’attuale ostilità di Trump alle alleanze persiste e l’amministrazione continua a insultare, sminuire e persino danneggiare economicamente i suoi partner di lunga data, gli Stati Uniti troveranno il mondo un luogo sempre più ostile. Si prendano, ad esempio, gli alleati “classici”: le nazioni europee e il Canada, stanno, ora, condividendo la propria produzione militare, la pianificazione e la deterrenza reciproca, partendo dal presupposto che gli Stati Uniti non siano più un alleato affidabile. In un presagio di ciò che verrà, il Canada ha appena spedito il suo primo container di gas naturale liquefatto in Asia.

Un tempo gli inglesi definivano la loro posizione nel mondo “splendido isolamento”, finché non si resero conto che i costi erano troppo alti. Gli Stati Uniti di Trump potrebbero scoprire che, nel pericoloso ventunesimo secolo, quegli splendori sono sopravvalutati.