Cablogrammi: i tweet dell’era telegrafica che cambiarono il mondo

Oggi una breaking news attraversa il pianeta in una manciata di secondi grazie a X, Facebook o WhatsApp, ma c’è stato un tempo in cui le notizie viaggiavano dentro fili di rame, scolpite in sequenze di impulsi elettrici. Erano i cablogrammi, la messaggistica istantanea dell’epoca industriale, e dietro quelle parole telegrafiche si è scritto molto più che la cronaca: si sono decisi destini politici, si sono condotte guerre silenziose e si sono orchestrati i primi network globali di informazione.

Nascita e sviluppo dei cablogrammi

A metà Ottocento, il telegrafo elettrico esisteva già, ma funzionava solo su scala regionale: cavi tesi tra città, spesso interrotti da tempeste ed incidenti. Il vero cambio di paradigma arrivò con la posa dei cavi sottomarini transoceanici. Il primo esperimento, nel 1858, collegò l’Irlanda e Terranova: un miracolo tecnologico che trasformò il tempo di trasmissione da settimane di navigazione a pochi minuti di attesa.

Lì nacque il concetto di cablegram (o cablogramma in italiano): messaggi codificati inviati attraverso cavi marini, trascritti alla ricezione e consegnati al destinatario. Costavano cari — ogni parola era denaro — e proprio per questo divennero essenziali, sintetici, chirurgici.

Un SMS odierno è spesso scritto con emoticon ed abbreviazioni, mentre i cablogrammi erano veri e propri telegrammi cifrati. Agenzie di stampa quali Reuters, Havas e Associated Press si contesero la priorità su notizie economiche e politiche, usando spesso linguaggi in codice atti ad evitare fughe di informazioni.

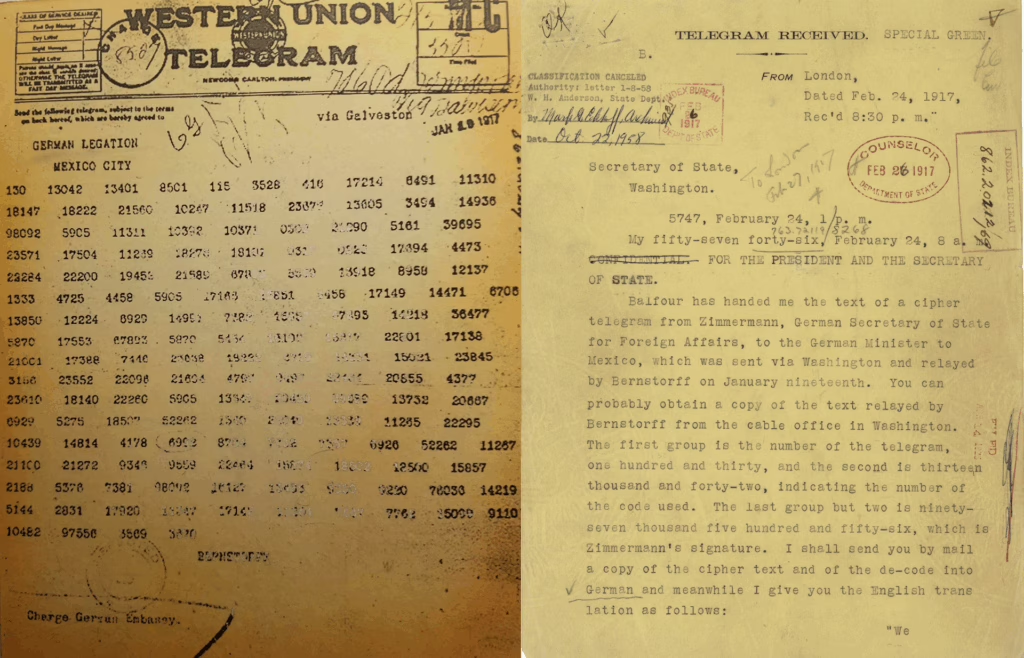

Le agenzie di intelligence avevano ulteriori motivazioni per apprezzarli: in epoca pre-satellitare, un cablogramma cifrato era in grado di attraversare mezzo mondo restando inosservato. Durante le due guerre mondiali, il controllo dei cavi sottomarini diventò un obiettivo strategico. Non a caso, uno dei documenti più famosi della Prima Guerra Mondiale — il Telegramma Zimmermann — era costituito proprio da un cablogramma intercettato, che spinse gli Stati Uniti ad entrare in guerra.

L’atmosfera socio-geopolitica in cui i cablogrammi prosperarono era elettrica — in tutti i sensi. La fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento furono un’epoca di imperi connessi: Londra, Parigi, Berlino e Washington tessevano reti di cavi che coprivano colonie ed alleati, mentre le nazioni rivali cercavano di “tagliare il filo” nel tentativo di isolare interi continenti.

In quegli anni, possedere una rete di cablaggio internazionale non era solo una questione di comunicazioni: significava controllare la narrativa, avere vantaggi militari e commerciali, e soprattutto essere un gatekeeper (custode) dell’informazione globale.

Ha un fascino quasi cinematografico l’immaginarci oggi gli operatori di sala, cuffie alle orecchie, che trascrivono febbrilmente impulsi elettrici in messaggi cifrati. Ma dietro quell’estetica rétro c’era un mondo di spionaggio, censura e guerra dell’informazione. Un cablogramma intercettato poteva rovinare una trattativa diplomatica o provocare un crollo di borsa.

Eppure, per le redazioni giornalistiche, il cablogramma costituiva un colpo di fulmine editoriale: notizie da Tokyo, New York o da Il Cairo potevano arrivare in giornata, aprendo l’era dell’informazione planetaria.

Gli anni ’80

Prima che l’era di Internet spalancasse la porta alla comunicazione istantanea globale, i cablogrammi conobbero un canto del cigno sorprendentemente vitale negli anni ’80. Erano ormai lontani dal loro apice strategico ottocentesco, ma restavano un’infrastruttura di fiducia per governi, agenzie internazionali e grandi corporazioni.

La tecnologia si era aggiornata: i vecchi impulsi elettrici puri avevano ceduto il passo a sistemi telex e cavi coassiali sottomarini, più veloci e meno soggetti a disturbi. Il cablogramma era spesso integrato in flussi di comunicazione misti — parte telex, parte trasmissioni satellitari — ma continuava a mantenere un’aura di ufficialità e sicurezza.

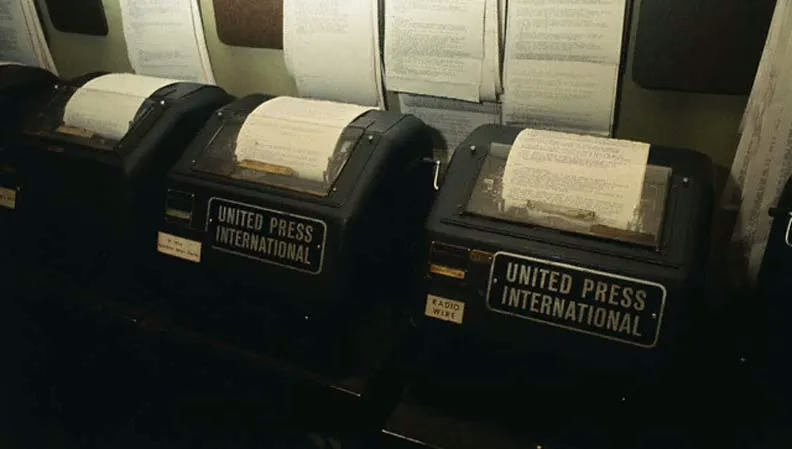

Per le agenzie di stampa, quegli anni rappresentavano un ponte curioso: da un lato il ritmo frenetico delle redazioni che ormai lavoravano con computer e fotocomposizione, dall’altro la rassicurante formalità del cablogramma per scambiare comunicati urgenti ed informazioni da aree remote dove i collegamenti satellitari erano instabili o troppo costosi. Reuters, AP e AFP continuavano a far scorrere notizie attraverso i cavi internazionali, consapevoli che un messaggio cablato fosse giuridicamente vincolante e difficilmente falsificabile.

Sul fronte intelligence, i cablogrammi restavano una colonna portante. Nel clima della Guerra Fredda, con il Muro di Berlino ancora in piedi ed un fitto reticolo di ambasciate in paesi sensibili, i dispacci cifrati via cavo continuavano a trasportare informazioni riservate. In un’epoca in cui le intercettazioni satellitari e le microspie erano già pane quotidiano, il cablogramma cifrato risultava paradossalmente ancora competitivo: meno appariscente, meno “tracciabile” da sistemi automatici, e più difficile da decifrare senza accesso fisico ai cavi.

E poi c’era la dimensione estetica: nei corridoi delle redazioni e delle ambasciate, il rumore ritmico delle stampanti a nastro che emettevano strisce di carta perforata era qualcosa di rassicurante. L’arrivo di un cablogramma era un piccolo evento: un foglio che, appena strappato e letto, poteva contenere decisioni di governi, contratti milionari o notizie che sarebbero finite in prima pagina.

Col senno di poi, quegli anni ’80 furono l’ultimo ballo analogico di una tecnologia che, pur reinventata più volte, si preparava a cedere il passo al nuovo ordine digitale.

Declino e metamorfosi

Con l’arrivo delle comunicazioni radio, e poi dei satelliti e di internet, i cablogrammi persero la loro centralità. Ma la loro eredità vive ancora oggi. Ogni breaking news che corra su un cavo in fibra ottica è, in fondo, un pronipote di quegli impulsi elettrici ottocenteschi.

E, ironia della sorte, anche oggi la geopolitica gira attorno a cavi sottomarini: invisibili, vulnerabili, e cruciali per l’economia e la sicurezza internazionale.

E non finisce qua…

Riferimenti bibliografici:

- Huurdeman, A. A. (2003). The Worldwide History of Telecommunications. John Wiley & Sons.

- Standage, T. (1998). The Victorian Internet: The Remarkable Story of the Telegraph and the Nineteenth Century’s On‑Line Pioneers. Berkley Trade.

- Boghardt, T. (2003). The Zimmermann Telegram: Intelligence, Diplomacy, and America’s Entry into World War I. Naval Institute Press.

- Britannica. (2025, July 12). Telex | History, Advantages & Disadvantages. Encyclopaedia Britannica.

- Carré, P. A. (1993). From the telegraph to the telex: a history of technology, early networks and issues in France in the 19th and 20th centuries. Flux, (11), 17–31.