Lingua e Nazione: il caso dell’Ucraina.

Una testimonianza dal passato.

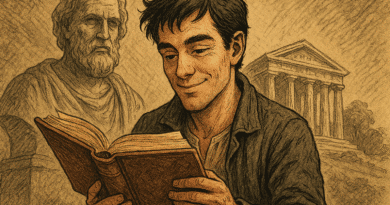

L’ll-96-300PU – l’”Air force one” russo – era ancora sulla pista di rullaggio della base di Elmendorf-Richardson ad Anchorage che iniziarono a trapelare le richieste di Putin. Se una cosa deve essere riconosciuta come cifra del Presidente russo è l’assoluta coerenza di pensiero nel tempo: dirittura, disperazione o mancanza di alternative? lo dirà la Storia. Quello che è certo è che Putin sembra l’imitatore di sé stesso.

Tra le varie richieste, tutte tese ad ottenere concessioni – senza cedere su nulla – ecco che Putin vuole che il russo venga riconosciuto come lingua ufficiale in Ucraina e chiede garanzie di sicurezza per le Chiese ortodosse che fanno capo al patriarcato di Mosca. Non pochi osservatori hanno dato ad intendere che questa fosse, più che altro una provocazione, o una richiesta simbolica. Nulla di più errato! Quello che in un Occidente ormai privo di senso di appartenenza può sembrare una boutade ad alta cifra emotiva, sulle rive della Moscova è un chiaro programma politico: tornare al russo come lingua ufficiale, dunque, non è per Putin solo una questione linguistica, ma un tentativo di rafforzare il controllo sul Paese sfruttando la presenza della minoranza che lo parla. Anche per proteggerla – questa la narrazione ufficiale del Cremlino – il presidente decise di intervenire con le armi il 24 febbraio 2022. Da non dimenticare, inoltre, che la Russia considera l’Ucraina parte della sua sfera di influenza storica e culturale, che viene chiamata “russkij mir”, mondo russo. In sostanza, la richiesta non è una istanza “neutra”, ma un tassello in una strategia più ampia di controllo e influenza sulla politica e la cultura ucraina.

Dall’ atto di dichiarazione d’indipendenza dell’Ucraina (24 agosto 1991) ad, ancor più dal Referendum sull’indipendenza dell’Ucraina (1° dicembre 1991), la questione linguistica divenne centrale negli equilibri di potere in Ucraina. Numericamente – secondo un censimento del 2001 – il 67,5% dei cittadini ucraini considerava l’ucraino come sua lingua madre, mentre il russo era considerato la lingua madre per il 29,6%. Le altre lingue costituivano il restante 2,9%. La maggioranza era evidente. Nonostante l’art.10 della costituzione stabilisca che l’Ucraina garantisce il libero sviluppo, l’uso e la protezione del russo e delle altre lingue delle minoranze nazionali dell’Ucraina” vi furono pressioni da gruppi di potere e partiti collegata a Mosca che lamentavano un atteggiamento discriminatorio di Kyiv per il solo fatto che il primo comma del citato articolo della costituzione affermasse: “La lingua di Stato in Ucraina è l’ucraino”.

Con la vittoria del “partito delle Regioni” di Yanukovich – che salutò la l’evento con un discorso in russo – alle presidenziali del 2009, si accese un aspro confronto sulla questione linguistica.

Ecco che il 10 agosto 2012 entrò in vigore la “Legge dell’Ucraina sui Principi della Politica Linguistica Statale”, generalmente conosciuta che “Legge Kivalov-Kolesnichenko”. Essa prevedeva, da un lato, il riconoscimento invariabile della lingua ucraina come lingua di Stato e, dall’altro, estendeva l’uso delle lingue regionali qualora il numero di parlanti di queste lingue fosse almeno del 10% della popolazione di una determinata regione. Obbligava le amministrazioni locali ad “adottare misure per lo sviluppo, l’uso e la protezione della lingua regionale”. In pratica, era concepita per proteggere i diritti e gli interessi dei parlanti di una lingua specifica, il russo, ed era utilizzata come strumento populista.

Adottata la legge, la lingua russa è diventata una lingua regionale nelle 13 delle 27 unità amministrative dell’Ucraina: a Kyiv, nella Repubblica autonoma di Crimea, nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Odesa, Kherson, Mykolayiv, Sumy e Chernihiv (a est, sud e nord del Paese).

Qual è stata la reazione alla “legge linguistica di Kivalov-Kolesnichenko” nel 2012? L’adozione della legge ha dato vita ad una discussione accesa nella società. L’opposizione politica, così come la grande parte della comunità esperta e dei cittadini, si sono espressi contro la legge. Gli argomenti principali che presentavano gli esperti erano i seguenti. La legge si sarebbe dovuta basare sull’espressione della volontà dei cittadini invece di essere impostata dall’alto verso il basso in base ai dati sui “madrelingua” del censimento del 2001. Inoltre, sostenevano gli oppositori, per concedere lo status speciale a una certa lingua, si sarebbe dovuto raggiungere un consenso superiore al 50 per cento della popolazione della regione, invece del 10 per cento stabilito dalla legge. Così, se in Crimea il 77 per cento della popolazione ha indicato il russo come madrelingua, nella regione di Chernihiv (il nord del Paese) questa percentuale non si estendeva oltre il 10,9 per cento.

Tuttavia, entrambi i territori cadevano all’interno delle categorie stabilite dalla legge. La soglia del 50 per cento inerente alla lingua russa oltre che dalla Crimea sarebbe stata superata solamente dalle regioni di Donetsk (74,9 per cento) e Luhansk (68,8 per cento). Le regioni di Odessa (41,9 per cento), Kharkiv (44,3 per cento) e Zaporizhzhia (48,2 per cento) solamente approssimavano la soglia senza superarla. La posizione della comunità accademica era netta. Nessuna istituzione dell’Accademia nazionale delle scienze relativa alla lingua, incluso l’Istituto della lingua ucraina, l’Istituto della letteratura, l’Istituto dello stato e del diritto ecc. sostenne quella legge.

Vista anche l’opposizione del Ministero delle finanze che prevedeva costi relativi all’attuazione della legge fra 1,5 e 2,1 miliardi all’anno, la legge assomigliava più a un gesto politico volto a dividere la società ucraina. Anche le istituzioni internazionali ebbero da ridire sulla natura del provvedimento. Era ancora di là da essere approvato formalmente (2011) che la “Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto”, conosciuta come Commissione di Venezia (organismo consultivo del Consiglio d’Europa sulle questioni costituzionali) rilevò che il progetto di legge di Kolesnichenko concedeva “protezione” alle lingue minoritarie (in pratica al russo), ma non offriva alcuna garanzia di protezione alla lingua ucraina, come lingua nazionale e non chiariva quale ruolo dovesse svolgere nella società multilinguistica ucraina. Con queste parole si espresse la commissione: “Appare opinabile alla Commissione di Venezia che l’uso parallelo della lingua di Stato e delle lingue regionali e minoritarie, e in pratica soprattutto della lingua russa in ampi ambiti della vita pubblica e non solo locale, possa ancora considerarsi conforme all’articolo 10 della Costituzione […].

La Commissione di Venezia non può che ribadire la sua richiesta per un giusto equilibrio tra la tutela dei diritti delle minoranze, da un lato, e la conservazione della lingua di Stato come strumento di integrazione nella società, dall’altro. [D’altronde] il riconoscimento della libertà linguistica nei media e nell’area culturale potrebbe inoltre, per considerazioni di mercato, determinare il predominio della lingua russa”. Era patente, quindi, quale fosse il pensiero che albergava nelle menti degli estensori e di Yanukovich: sopprimere, lentamente, la lingua ucraina. Se non si possiede una lingua, non si possiede la iusta causa all’esistenza.

Con Euromaidan questa legge venne, non senza difficoltà e dibattito interno, abolita. Il 3 novembre 2014, il neoeletto presidente Petro Porošenko dichiarò che la politica linguistica in Ucraina sarà modificata.

Non fu difficile utilizzare l’abolizione della legge come pretesto per giustificare l’annessione della Crimea e l’aggressione militare nel Donbass.

Senza scendere nel dettaglio di un costituzionalismo che riguarda la sola Ucraina, è facile rilevare la portata che ebbe il dibattito sul “peso” delle singole lingue in quel paese.

La lingua non è una sovrastruttura per un popolo, ma è – oltre che strumento di comunicazione – testimonianza di una appartenenza storico culturale. Non è un caso che il gaelico – idioma ormai poco in uso nelle zone urbane dell’Irlanda agli inizi del XX secolo – divenne, dal 1937, “principale lingua ufficiale della Repubblica”, come determina l’articolo 8 della Costituzione della Repubblica d’Irlanda.

Se il desiderio di Putin è di riassorbile l’Ucraina all’interno del “russkij mir”, questo non può avvenire se non attraverso lo smantellamento dell’idea stessa di autonomia culturale della regione.

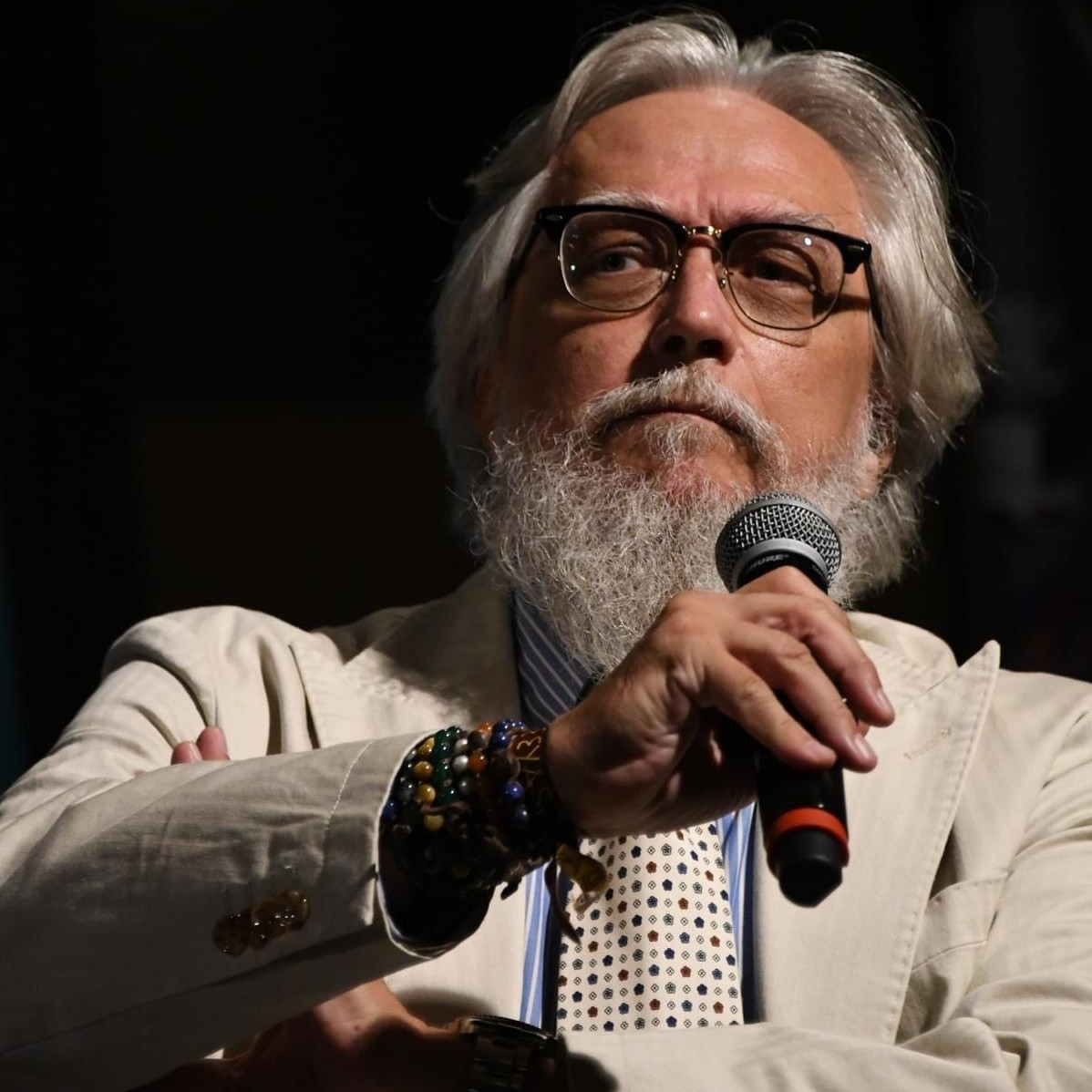

Anzi, sulle rive della Moscova soffiano freddi venti che ritengono l’Ucraina una costruzione politica dell’Unione Sovietica, utile, nel 1945, a dare peso al blocco orientale all’interno dell’Assemblea delle Nazioni Unite, nulla più. Questa convinzione, che trova felici sponde anche in Occidente, ha fondamento? Assolutamente no. Si chiama a testimone un intellettuale italiano, sconosciuto ai più, che – nato a San Pietroburgo nel 1887 – fu sodale di figure di primo piano del panorama del Novecento italiano ed europeo, quali Albert Camus, Carlo Rosselli e Nicola Chiaromonte e Giuseppe Prezzolini. Il suo nome era Andrea Caffi. Proprio in una sua lettera al Direttore de “La Voce”, del 18 maggio 1915, descrive l’Ucraina come una nazione e una cultura autonome, e conculcate.

Ecco che l’Intellettuale italiano, in epoca assolutamente non sospetta, disse che la lingua “ucrainica” (sì, la chiama proprio così) non è un dialetto russo, ma una lingua differente dal russo e dal polacco quanto lo è la spagnola dall’italiano e dal francese. “La letteratura ucrainica è ricchissima. Non soltanto in poesie popolari (superiori alle russe e forse anche alle serbe) ma in opere di grandi scrittori come Kotljarevs’kyj, Kvitka e soprattutto Scevcenko […] di storici, eruditi, pubblicisti”. Non basta l’Ucraina – come si cercò di dimostrare a Parigi nel 1919 – ha una sua “Nazione”. Sempre Caffi: “La nazione ucrainica conta proprio 35 milioni (e coi ruteni potrebbero essere 39). Il nucleo dell’Ucraina è formato dalle provincie di Kiev, Cernigov, Volinia, Poltava, Charkov, ma effettivamente popolazioni ucrainiche si sono sparse fino in Crimea e fino al Mar Caspio (tra i cosacchi del Terek). L’Ucraina è una nazione perché a) ha una storia politica propria b) ha sviluppato una civiltà differente dalla russa c) ha coscienza di essere nazione e rivendica già quasi da un secolo la sua completa autonomia”.

Esiste un fluire storico che differenzia le esperienze “moscovite”, da quelle ucraine. Non possono essere derubricate a remoti “episodi medioevali” senza importanza il regno di Galizia nel XIII sec. (distante e avverso al granducato di Vladimir, donde nacque la Moscovia), così come il granducato lituano-ucrainico dal XIV al XVI sec. nel quale si formò la lingua e la mentalità dell’Ucraina. Neppure possono essere dimenticate, come lontani ricordi feudali “le libere comunità dei cosacchi che mai furono asservite, ma quale stato autonomo – l’Etmanato – furono unite da Stefano Bathory alla Polonia”. In modo puntiglioso l’amico di Prezzolini ricorda che “ le lotte accanite del XVI e XVII sec. parallelamente combattute dai cosacchi contro l’oppressione dello stato polacco, dal clero e Università di Kiev contro la ‘latinizzazione’ che volevano imporre i gesuiti; la profonda delusione dell’Ucraina quando lo ‘Tsar liberatore’ chiamato in aiuto da Bohdan Chmel’nyc’kyj contro i polacchi, invece di rendere all’Ucraina le antiche libertà la sottopose all’oppressione Moscovita, donde numerose rivolte, quella di Mazepa nota tra tutte, ma non unica nel suo genere, e durante tutto il secolo XVIII sforzi continui e sistematici del governo russo per convertire i liberi cosacchi in contadini servi, la nobiltà ucrainica in servitori dello Stato, etc.”.

La durezza con la quale il potere Grande Russo, cercò di sopprimere ogni possibile vagito di autonomia presso gli Slavi orientali fu la cifra dei governanti russi nel secolo XIX: processi, deportazioni, proibizione di usare la lingua “ucrainica” in pubblico. Contro questo pugno di ferro, a partire dal 1905, sorsero da un giorno all’altro un centinaio di giornali e periodici in idioma locale; così come professori dell’Università di Kiev, di Charkov, di Odessa cominciarono a fare i loro corsi in lingua autoctona. Tutto ciò per dire – continua Caffi – che lo spirito è completamente diverso da quella moscovita, che l’Università di Kiev sorse in un tempo (nel XVI s.) quando a Mosca non sapevano più neanche copiare i libri liturgici; che molte e curiose furono le relazioni dell’Ucraina con l’Occidente (anche con Venezia per tramite dei croati) e studenti di Kiev furono i primi civilizzatori “venuti dall’estero” a Mosca. Ecco così che nel Settecento fiorisce un teatro nazionale “ucrainico”, poi – di conseguenza – si sviluppa la lirica romantica e poi l’erudizione.

Per Caffi fu chiaro che “politica russa e politica slava non hanno nulla da fare l’una con l’altra”. Si dimenticava spesso, per l’Autore, che “quella confusione di cose che in Occidente credono intendere dandogli il nome di ‘panslavismo’ fu originata – nei suoi elementi più seri – dal movimento slavofilo. Ora gli slavofili furono (verso il 1840) ideologi recisamente avversi alla Russia autocratica, a ciò che loro chiamavano ‘il regime tedesco di Pietroburgo’. Contro lo stato russo, militare e poliziesco secondo il modello della Prussia e dell’Austria, gli slavofili vagheggiavano una federazione di popoli slavi, ordinati secondo le genuine tradizioni di ‘comunità’ affatto antistatali. Solo gli epigoni dello slavofilismo patteggiarono colla burocrazia e snaturarono il loro ideale combinandolo grottescamente col programma imperialista russo. La politica slava della Russia non è mai stata che un bluff”. Parimenti l’Austria ha avuto velleità di una politica slava contraria alla Russia “(confuse intenzioni di Badeny poi dell’arciduca F.F.), ma l’irreducibile opposizione dei tedeschi e dei magiari, come pure le troppo radicate tradizioni del Polizeistaat impedirono sempre la realizzazione sia pure di una minima parte di cotali velleità”.

L’Autore – che scrive nell’imminenza dell’entrata in guerra dell’Italia contro la duplice monarchia – chiuse la nota a Prezzolini , auspicando una vittoria del Tricolore dicendo: “chi sa se l’Italia succedendo a l’Austria, ma molto più libera e favorita da tutte le circostanze non potrebbe mettersi risolutamente sulla via di una politica slava che rendendo la piena libertà e la possibilità di accentrarsi alla Serbia, Boemia, Polonia e anche a l’Ucraina porterebbe l’europeismo e la democrazia fino nel cuore dell’ “impero knuto-germanico” di tutte le Russie”.

Testimonianza forte ed assolutamente imparziale.

Di fronte a queste parole – ancorché pronunciate da un intellettuale – quindi non atti di fede, ma frutto di un ragionamento, al quale ci si può intellettualmente opporre è difficile non vedere nei recenti studi promossi da Putin tesi a identificare una storica translatio Imperii dalla Rus’ di Kiev alla Moscovia, una precisa volontà politica e non un’ansia di conoscenza.

La richiesta di Putin, dopo l’incontro di Anchorage, non può non essere vista che come l’ennesima dichiarazione della disperata volontà di una renovatio imperii per portare indietro l’orologio della Storia. L’Ucraina – già lo si diceva all’inizio del XX secolo – è una Nazione e la sua esistenza è la negazione di ogni forma di imperialismo moscovita, ed il nuovo impero russo, come quello zarista e quello sovietico, non può che imporsi tramite la soppressione di ogni nazionalità e di ogni memoria che non sia quella di regime.