Washington e la nuova proliferazione nucleare

Quando, nel 1981, in solida epopea reaganiana, lo studioso Kenneth Waltz, eminente del realismo strutturale nel su articolo “More may be better […]” sostenne che la proliferazione nucleare, contrariamente alle preoccupazioni comuni, potesse contribuire alla stabilità internazionale, non venne preso molto sul serio: affascinante la teoria “controcorrente”, ma buona solo per i simposi accademici. Washington, così impegnata nel suo equilibrio con Mosca, non aveva alcun bisogno di confrontarsi con questa teoria che andava nettamente in rotta di collisione con la politica americana in materia nucleare.

I precedenti storici davano ragione alla politica “ufficiale”.

Quando, nel 1964, la Cina fece esplodere un ordigno nucleare da 22 kilotoni in un sito di test nell’arida regione nord-occidentale dello Xinjiang, e le ricadute politiche raggiunsero Washington. Preoccupato dalla prospettiva che molti paesi in tutto il mondo avrebbero presto ottenuto armi nucleari, il presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson convocò un comitato di esperti leader di politica estera per consigliarlo su cosa Washington avrebbe dovuto fare per prevenire la proliferazione. Guidato dall’ex vicesegretario alla Difesa statunitense Roswell Gilpatric, il gruppo si chiese cosa avrebbe significato per la sicurezza degli Stati Uniti un aumento degli stati dotati di armi nucleari, quali garanzie gli Stati Uniti avrebbero realisticamente potuto offrire agli stati che avessero deciso di rinunciare alle armi nucleari e fino a che punto Washington avrebbe dovuto spingersi per impedire ad altri stati di acquisirle.

La conclusione del comitato Gilpatric fu unanime: impedire la diffusione di armi nucleari a qualsiasi stato, amico o nemico, dovrebbe essere una priorità assoluta per la sicurezza nazionale.

Per raggiungere tale obiettivo, il comitato fornì un progetto politico che Washington si impegnò poi ad attuare. Seguendo il consiglio del gruppo, i funzionari statunitensi iniziarono a negoziare trattati e accordi multilaterali di non proliferazione, inclusi, in modo controverso, accordi con l’Unione Sovietica. Gli Stati Uniti svilupparono anche misure per convincere e costringere altri paesi a rimanere non nucleari, tra cui l’estensione di garanzie di sicurezza, il sostegno alle attività scientifiche civili e la minaccia di interrompere il supporto militare e imporre sanzioni economiche agli stati proliferanti.

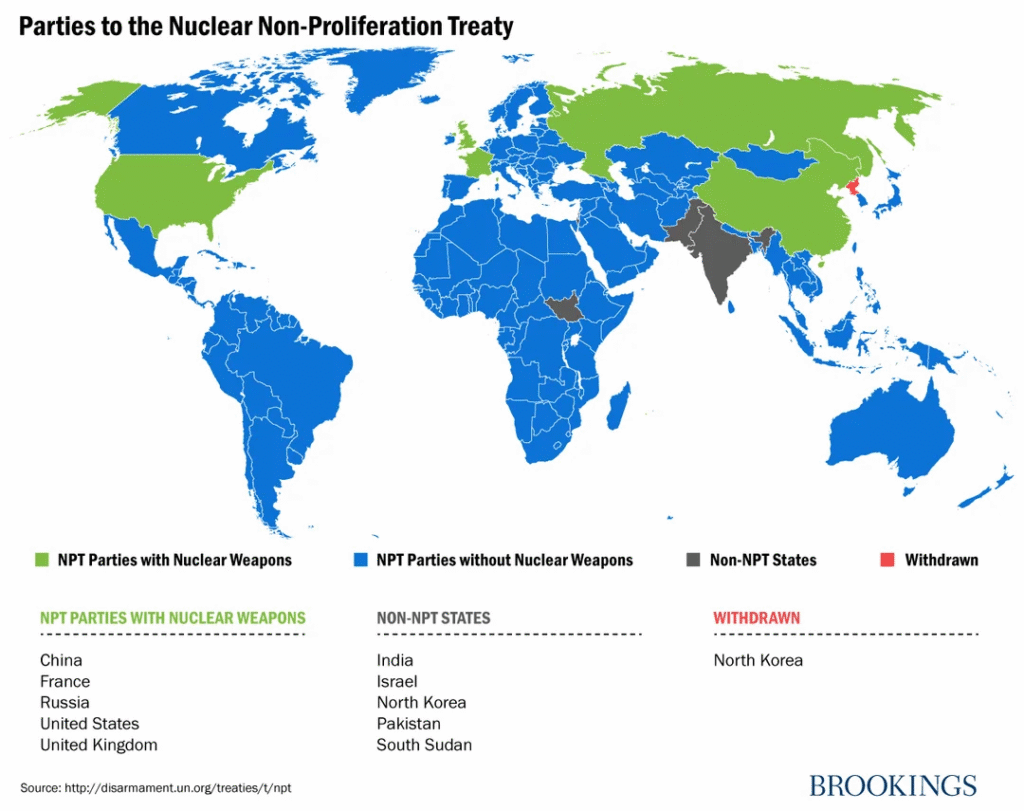

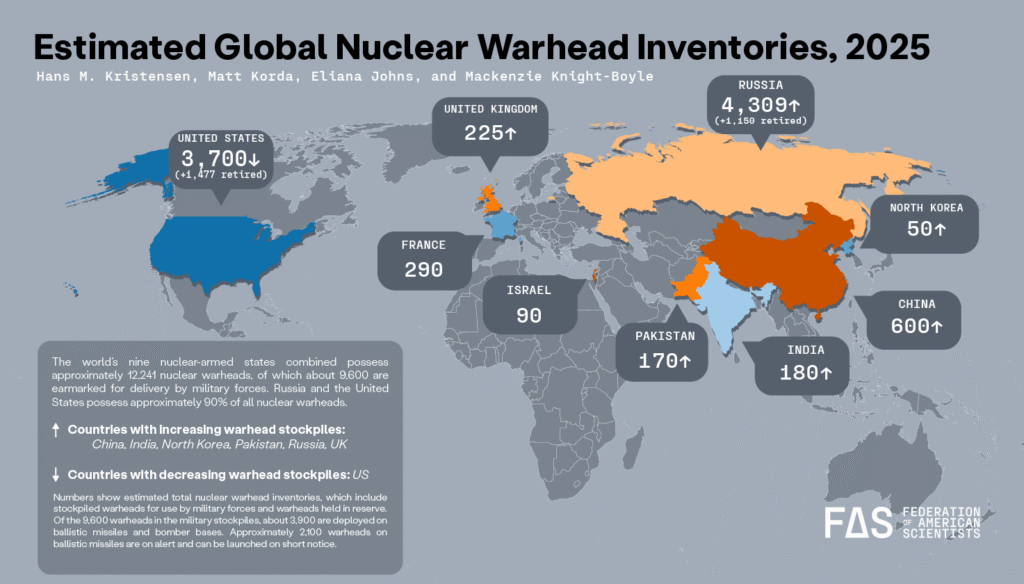

Grazie in gran parte a tali iniziative, gli sforzi statunitensi per combattere la proliferazione negli ultimi 60 anni hanno avuto più successo che fallimento. Solo nove stati possiedono armi nucleari e solo la Corea del Nord le ha acquisite nel XXI secolo.

Ma il panorama nucleare sta cambiando in modi che stanno riportando la proliferazione in primo piano. Una Cina sempre più potente sta aumentando il suo arsenale nucleare. La Russia ha sostenuto la sua guerra in Ucraina con minacce di uso nucleare. Il programma nucleare iraniano è stato ostacolato dai recenti attacchi statunitensi e israeliani, ma non è stato distrutto. Anche gli alleati degli Stati Uniti, preoccupati per la propria sicurezza e incerti sull’impegno di Washington nella loro difesa, stanno valutando l’ipotesi di ricorrere al nucleare. L’evoluzione di nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale, sta rendendo più facile che mai per gli Stati costruire la bomba. In questo contesto, gli strumenti e le tattiche dell’era della Guerra Fredda su cui Washington ha a lungo fatto affidamento per gestire le sfide della proliferazione si stanno erodendo.

I trattati e i regimi internazionali che regolano le questioni nucleari, in particolare il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), sono gravemente logorati. La cooperazione tra grandi potenze sui pericoli nucleari è in stallo. Queste sono nubi minacciose che i politici americani non possono ignorare. Così, l’anno scorso, traendo ispirazione dal comitato Gilpatric – negli Stati Uniti – venne composta una task force bipartisan di esperti e alti funzionari della sicurezza nazionale per valutare l’evoluzione della proliferazione nucleare e formulare raccomandazioni su come Washington possa rinvigorire il proprio approccio.

Schieramenti rispetto al Trattato di non proliferazione nucleare a partire dal 2025.

Nonostante le diverse opinioni su una varietà di questioni di sicurezza, il gruppo ha raggiunto un chiaro consenso: la proliferazione nucleare da parte di qualsiasi altro paese ridurrebbe il potere degli Stati Uniti, complicherebbe la pianificazione strategica e aumenterebbe la probabilità di uso, incidenti e disastri nucleari.

Ma prevenire la proliferazione richiede un nuovo approccio.

Invece di fare ampio affidamento sui trattati internazionali e sulla cooperazione tra grandi potenze per controllare l’offerta di tecnologie nucleari, Washington dovrà concentrarsi maggiormente sulla riconfigurazione delle alleanze di sicurezza e sull’adozione di nuove misure di riduzione del rischio, anche con i concorrenti, che riducano la domanda di armi nucleari. Il governo degli Stati Uniti dovrà rassicurare i propri alleati che interverrà in loro difesa e sfrutterà nuove tecnologie che possano rafforzare le capacità di monitoraggio internazionale e rendere più difficile l’occultamento di attività illecite. Nessuno di questi passaggi sarà facile, date le numerose divisioni del mondo. Ma sono essenziali per prevenire l’emergere di nuovi stati nucleari, e quindi di nuovi enormi rischi.

L’Unione Sovietica e gli Stati Uniti concordarono su ben poco. Ma per tutta la metà e la fine del XX secolo, i due Paesi mantennero un elevato grado di cooperazione nella creazione e nell’applicazione di una rete globale di trattati, istituzioni, controlli tecnologici e pratiche per inibire la proliferazione nucleare. Il fulcro di questo sistema è il TNP, aperto alla firma nel 1968 e che ora gode di un’adesione pressoché universale.

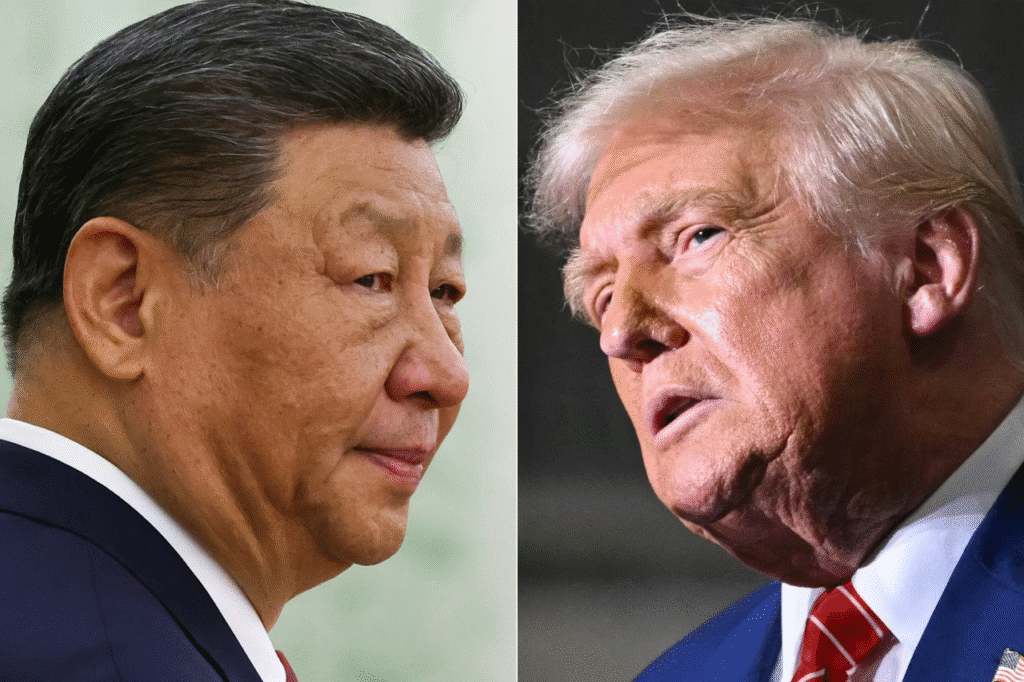

Mosca e Washington hanno sostenuto la cooperazione in materia di non proliferazione nonostante ogni tipo di alti e bassi nelle loro relazioni, anche dopo la fine della Guerra Fredda. La Cina è stata storicamente più scettica nei confronti delle istituzioni e delle politiche di non proliferazione. Ma dopo l’adesione al TNP nel 1992, iniziò anche a partecipare, seppur selettivamente, agli sforzi per impedire l’ulteriore diffusione delle armi nucleari. Ad esempio, Cina, Russia e Stati Uniti cooperarono per fermare la nuclearizzazione della Corea del Nord durante gli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, sebbene alla fine fallirono. Successivamente collaborarono con le potenze europee per negoziare e attuare l’accordo nucleare del 2015 con l’Iran. Ciò ha limitato con successo l’arricchimento iraniano dell’uranio, fino a quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non si è ritirato dall’accordo tre anni dopo.

Ma di recente, sia Mosca, sia Pechino hanno iniziato a ridurre i loro sforzi, per creare un nuovo asset di alleanze che consenta di perseguire obiettivi strategici tanto di ampio spettro, quanto destabilizzanti il consolidato ordine internazionale.

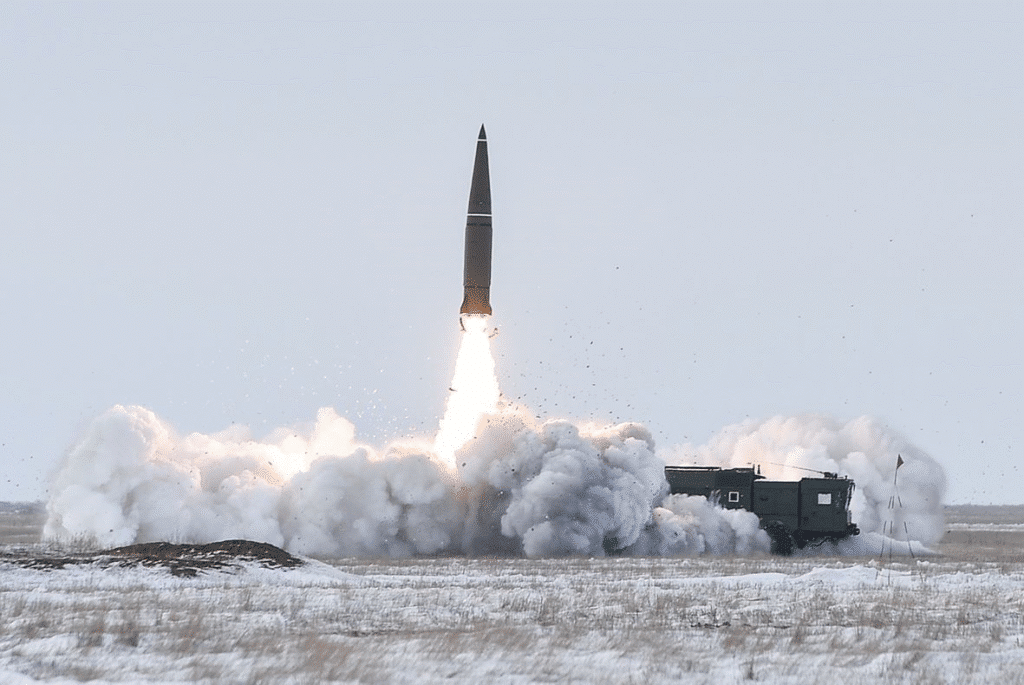

Per portare avanti la sua guerra contro l’Ucraina, la Russia ha abbracciato la cooperazione militare tanto con l’Iran quanto con la Corea del Nord. In cambio del loro sostegno, ha ignorato i progressi nucleari di Teheran e Pyongyang, votando nei forum internazionali per proteggere l’Iran dalla censura e barattando armi nordcoreane in violazione dell’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite alla Corea del Nord. Ancora più preoccupante, il rumore di sciabole nucleari russe ha riacceso i timori in Europa e altrove che le potenze revisioniste possano usare la coercizione nucleare per perseguire guerre di aggressione.

Nel 2023, il Putin annunciò la sospensione della partecipazione di Mosca al nuovo trattato START, negoziato con gli Stati Uniti nel 2010, e ultimo accordo bilaterale rimasto che regola gli arsenali nucleari strategici. Per ora, la Russia continua ad aderire ai limiti centrali del trattato, e Putin si è recentemente offerto di estenderli per un altro anno. Tuttavia, i dettagli di ciò che la Russia ha proposto, per non parlare di ciò che farà, rimangono poco chiari, e le prospettive di un trattato successore che sostituisca il New START alla sua scadenza all’inizio del 2026 appaiono scarse. È ormai comune sentire a Kiev e in altre capitali europee affermare che solo la bomba atomica può garantire la sopravvivenza di uno Stato. L’arsenale nucleare in rapida espansione della Cina e la sua postura militare regionale più aggressiva aggiungono un ulteriore livello a questa sfida.

Quello che storicamente è stato un ordine nucleare bipolare si sta trasformando in uno tripolare. Pechino e Washington condividono interessi comuni nell’impedire ad altri Stati di sviluppare armi nucleari, ma hanno molta meno esperienza di cooperazione su questioni nucleari rispetto a Mosca e Washington. Inoltre, Pechino probabilmente ritiene più importante consolidare un contrappeso geopolitico agli Stati Uniti e ai suoi alleati che impedire la proliferazione iraniana o frenare l’espansione nucleare della Corea del Nord.

Come i suoi avversari, molti alleati e stretti partner degli Stati Uniti hanno accarezzato l’idea di acquisire armi nucleari. In effetti, molti dei più grandi successi di Washington in materia di non proliferazione hanno coinvolto questi stati. I funzionari americani hanno utilizzato una varietà di strumenti per ostacolare le loro ambizioni nucleari, ma uno degli strumenti principali è stata la volontà di estendere la protezione agli alleati, includendoli sotto l’ombrello nucleare statunitense.

Questi accordi hanno svolto un ruolo cruciale nel prevenire l’ondata di proliferazione che sembrava imminente negli anni ’60 e ’70. In pratica, ciò implica il mantenimento di un’ampia rete di difesa e sicurezza in regioni chiave, incluso il dispiegamento avanzato di armi nucleari statunitensi in Europa.

Il sistema di alleanze statunitense è costoso, più dal punto di vista politico che materiale – ma fu funzionale agli obiettivi strategici americani tesi a ridurre la proliferazione nucleare. I funzionari statunitensi ritengono da tempo che sarebbe più difficile gestire le crisi e prevenire l’uso di armi nucleari se più partner acquisissero arsenali nucleari.

L’estensione della deterrenza ha inoltre conferito a Washington un’influenza significativa sulle dinamiche di sicurezza in Asia orientale e in Europa, dove gli Stati Uniti hanno utilizzato il loro ombrello nucleare per coltivare preziose relazioni economiche, politiche e militari. Tuttavia, le crescenti minacce provenienti da Cina, Corea del Nord e Russia hanno spinto gli alleati degli Stati Uniti a mettere in dubbio la credibilità e la sostenibilità dell’ombrello di sicurezza, soprattutto alla luce dei recenti cambiamenti nella politica statunitense suggeriti dalle intemperanze di Trump.

Sebbene i dubbi sul fatto che gli Stati Uniti rischierebbero davvero una guerra nucleare per conto dei propri alleati siano sempre esistiti, tali preoccupazioni si sono aggravate alla luce delle costose controversie commerciali di Washington, delle sue critiche all’atteggiamento “scroccone” degli alleati e delle sue discussioni sulla riduzione della presenza militare statunitense all’estero. Questi alleati sono inoltre turbati dalle periodiche aperture di Washington verso avversari di lunga data, in particolare la Russia. Di conseguenza, negli ultimi anni, leader attuali ed ex leader e importanti analisti della sicurezza di diversi paesi partner degli Stati Uniti, tra cui Germania, Giappone, Polonia, Arabia Saudita e Corea del Sud, hanno discusso apertamente della necessità di arsenali nucleari indipendenti o di accordi di sicurezza alternativi che ne ridurrebbero la dipendenza dagli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti possono incoraggiare i propri alleati a investire di più nella deterrenza. Alcuni analisti e funzionari americani hanno sostenuto che la prospettiva dell’acquisizione di armi nucleari da parte di alleati selezionati potrebbe non essere poi così negativa e che ciò contribuirebbe a ridurre l’onere della difesa degli Stati Uniti e la vulnerabilità a un attacco nucleare.

Ma in realtà, la proliferazione nucleare da parte degli alleati degli Stati Uniti potrebbe innescare reazioni destabilizzanti da parte degli avversari, aumentando la probabilità di un’escalation dei conflitti regionali. Potrebbe anche rendere più difficile per gli Stati Uniti influenzare il comportamento degli alleati e indebolire gli sforzi per contrastare le ambizioni nucleari di stati ostili, come l’Iran.

Invece di incoraggiare gli alleati a sviluppare armi nucleari proprie, potrebbe essere più opportuno per Washington collaborare con loro per elaborare un nuovo patto di deterrenza esteso, aggiornando gli accordi di sicurezza di base e la divisione dei compiti che prevedono la difesa reciproca. Tale accordo dovrebbe mantenere l’ombrello nucleare statunitense per la deterrenza strategica, rafforzando al contempo le difese convenzionali degli alleati, in modo che siano meglio attrezzati per gestire le minacce militari provenienti da Cina, Corea del Nord e Russia. A loro volta, gli alleati devono comprendere meglio che le loro forze militari convenzionali e le capacità americane, convenzionali e nucleari, fanno parte di un unico sistema per la deterrenza delle minacce e la risposta agli attacchi.

Gli Stati Uniti possono incoraggiare i propri alleati a investire di più nella deterrenza, abbinando misure volte a rafforzare gli impegni statunitensi a contributi reciproci e tempestivi da parte dei partner. Molti alleati stanno già aumentando la spesa per la difesa e potenziando le proprie capacità militari, ma questo è solo un inizio. In termini di hardware, gli alleati devono acquisire sistemi militari aggiuntivi, tra cui capacità di attacco convenzionali e difese missilistiche integrate e stratificate, che integrino le capacità statunitensi.

Le armi non nucleari hanno una gittata e un’utilità maggiori rispetto a quando furono istituiti i primi accordi di deterrenza estesa durante la Guerra Fredda; di conseguenza, possono fungere da prima linea di difesa contro le aggressioni. Ma questi paesi devono anche investire in sistemi più recenti, come le armi anti-drone, entrati prepotentemente nel panorama bellico, proprio con il conflitto Russia – Ucraina. Eventi recenti, tra cui l’incursione di droni russi nello spazio aereo polacco e rumeno questo mese, sottolineano l’urgenza di adattarsi alle forme di guerra in evoluzione. La Polonia, ad esempio, è riuscita ad abbattere i droni, ma solo facendo decollare i suoi caccia. E’ però chiaro che affidarsi a missili e aerei costosi per intercettare droni a basso costo non è sostenibile. Si è stimato, infatti che il costo dell’operazione di difesa dei cieli polacchi ammonti a 400 milioni di euro a fronte di droni russi low cost da 10.000 al pezzo. Altrettanto fondamentale, gli Stati Uniti e i loro alleati devono migliorare il coordinamento militare e politico. La decisione presa lo scorso anno da Tokyo e Washington di elevare le discussioni dell’alleanza sulla deterrenza estesa ai massimi livelli di governo è un passo positivo in questa direzione. Un coordinamento più approfondito per prepararsi al nucleare.

Nel rafforzare le proprie alleanze, gli Stati Uniti dovrebbero anche perseguire un impegno pragmatico con Cina e Russia per mitigare la proliferazione. Il modo più diretto per farlo sarebbe che i tre paesi si impegnassero in sforzi per il controllo degli armamenti e la riduzione del rischio. Ma realisticamente, le prospettive di progressi significativi oggi sono scarse. I tentativi di coinvolgere Cina e Russia negli ultimi anni hanno dato scarsi frutti. Interagire con la Russia sarà, probabilmente, particolarmente difficile finché la guerra in Ucraina continuerà. E anche se gli Stati Uniti trovassero improvvisamente partner ricettivi in Pechino e Mosca, l’emergere di un ordine nucleare tripolare richiederebbe un approccio fondamentalmente diverso al controllo degli armamenti. Tentare di uniformare le capacità nucleari tra le tre potenze non può funzionare.

Gli Stati Uniti dovrebbero tuttavia cercare aperture dove possibile. Per iniziare, Washington dovrebbe accogliere il suggerimento di Putin di mantenere i limiti esistenti sui rispettivi arsenali nucleari, che altrimenti saranno revocati alla scadenza del trattato New START. I funzionari statunitensi dovrebbero anche proporre una proroga più lunga del New START, mentre i negoziatori lavorano a un accordo per sostituirlo.

Parallelamente, si dovrebbe segnalare a Pechino che Washington sarebbe disposta a discutere il contenuto di una dichiarazione pubblica in cui Stati Uniti e Cina riconoscano la loro reciproca vulnerabilità nucleare – un concetto che ha sostenuto le relazioni nucleari tra Washington e Mosca per decenni – come primo passo di un processo bilaterale per identificare e ridurre i rischi nucleari.

Separatamente, Cina, Russia, Stati Uniti e le altre potenze nucleari riconosciute al mondo potrebbero impegnarsi congiuntamente a non usare, o minacciare di usare, armi nucleari contro paesi che non ne possiedono. Ciò dimostrerebbe la moderazione nucleare e forse ridurrebbe gli incentivi per i paesi a ricercare armi nucleari. Sia la Cina che la Russia possono dare un contributo unico alla prevenzione della diffusione di armi nucleari. In quanto vicino prossimo e punto di transito chiave per le attività illecite della Corea del Nord, la Cina potrebbe, ad esempio, intensificare gli sforzi per rispettare l’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite alla Corea del Nord. Potrebbe anche affrontare le preoccupazioni relative al proprio arsenale nucleare opaco e in rapida espansione.

Parimenti gli Stati Uniti dovrebbero dire alla Cina (ovviamente a porte chiuse), che l’aumento delle capacità (quantitative e qualitative) del suo arsenale nucleare sta alimentando le preoccupazioni per la sicurezza in Asia, spingendo altri paesi della regione a prendere in considerazione lo sviluppo di proprie armi nucleari. E’ infatti noto che il Giappone, unico paese al mondo ad aver subito un bombardamento atomico, stia valutando di mettere da parte i suoi tabù verso l’arma nucleare.

Cina, Russia e Stati Uniti hanno motivo di cooperare in materia di sicurezza nucleare. La Russia è stata particolarmente determinante nella negoziazione e nell’attuazione dell’accordo nucleare iraniano del 2015 e, in quanto principale fornitore del programma nucleare civile iraniano, ha una forte influenza. Se lo desiderasse, potrebbe contribuire a spingere Teheran a un nuovo accordo con limiti e meccanismi di monitoraggio che vanno oltre quelli previsti dal patto originale. Ma anche se Mosca non usasse il suo potere per imporre un nuovo accordo, gli Stati Uniti potrebbero ottenere l’aiuto della Russia per impedire che la situazione attuale peggiori. Mosca potrebbe, ad esempio, fare pressione su Teheran affinché ripristini pienamente la sua cooperazione con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, che richiede all’Iran di fornire libero accesso agli ispettori ed evitare azioni di escalation come il ritiro dal TNP.

Cina, Russia e Stati Uniti hanno motivo di cooperare su altri aspetti della sicurezza nucleare, anche se non affrontano direttamente le crescenti minacce di proliferazione. Washington dovrebbe cercare di rinvigorire il dialogo tecnico per promuovere elevati standard di sicurezza nucleare e garantire che i materiali nucleari non cadano nelle mani di contrabbandieri o terroristi, come fece dopo la dissoluzione dell’URSS.

Questo dialogo, però, non potrà avere luogo senza la convinta adesione di Cina e Russia, e l’aggiornamento delle garanzie internazionali e dei regimi di esportazione multilaterali. Già oggi, potenti modelli di intelligenza artificiale possono essere sfruttati dagli Stati per trasformare i materiali nucleari in armi in modo più rapido ed economico o per aggirare il monitoraggio e la verifica.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti e altri Paesi possono e dovrebbero sfruttare le tecnologie emergenti per contrastare la proliferazione in modo più efficace. Tecnologie di sensori più economiche e avanzate potrebbero contribuire a rilevare attività nucleari illecite. Al momento attuale, ma non si sa ancora per quanto, la stragrande maggioranza degli stati non vuole armi nucleari, in gran parte grazie ai successi della strategia statunitense. Ma se anche solo una manciata di governi perseguisse la bomba, il mondo sarebbe più instabile e pericoloso. Gli Stati Uniti mantengono quindi un interesse costante nel limitare la proliferazione nucleare.

Dopotutto, i politici americani non vogliono vivere in un mondo in cui devono trascurare priorità fondamentali per la sicurezza, come la difesa del territorio nazionale e la competizione tecnologica, per concentrarsi sulle crisi nucleari. Ma per fermare l’ulteriore diffusione delle armi nucleari, Washington deve affrontare il crescente interesse per la bomba tra i suoi alleati e tenere conto delle minacce in evoluzione provenienti dalle nuove tecnologie. Deve portare gli impegni di sicurezza dell’era della Guerra Fredda nel XXI secolo, rendendoli più reciproci e reattivi in modi che possano mitigare i timori di abbandono degli alleati, rafforzare le difese collettive e rendere più sostenibili gli oneri di difesa degli Stati Uniti.

La strategia americana deve anche riflettere un ordine nucleare tripolare. In passato, la cooperazione degli Stati Uniti con la Russia poteva concentrarsi principalmente sul rafforzamento del regime di non proliferazione. Oggi, Washington dovrà spingere Pechino e Mosca a moderare i comportamenti che stanno spingendo i paesi a prendere in considerazione l’idea di dotarsi di armi nucleari proprie. Evitare la proliferazione in questo momento geopolitico può sembrare difficile, e richiederà effettivamente un forte sostegno bipartisan per aggiornare la strategia statunitense. Ma il consenso è a portata di mano quando si tratta di fermare la diffusione delle armi nucleari, se non altro perché l’alternativa sarebbe molto più costosa per gli Stati Uniti e per il mondo.