Il tango e le sue origini

Per uno di quei fenomeni di cui non si capiscono le ragioni, quando si è verificata la grande emigrazione italiana, dalla metà dell’800 e per tutto il secolo a seguire, con i nostri connazionali che, come gli irlandesi, scappavano dalla miseria e dalla fame, quelli che arrivavano nell’altra parte del mondo, partendo da Napoli in giù, si sono insediati in massima parte nell’America del Nord, con una buona parte dei toscani. Quelli che partivano dal settentrione d’Italia, piemontesi e liguri soprattutto, si sono riversati nell’America del Sud. Sta di fatto che soprattutto queste persone, arrivate in Argentina, hanno lasciato tracce profonde nella cultura di quei posti e soprattutto nella musica.

Giorgio Calabrese, l’autore e scrittore che è stato uno dei testimoni più importanti della musica popolare e leggera del secolo scorso e che, tra gli altri, ha lavorato con Piazzola, ha scritto «Ho l’impressione che, prima ancora che il Tango nascesse, i liguri, pensassero già in “tanghese”»: infatti, quando sono nate le prime canzoni in dialetto genovese/ligure, queste erano inevitabilmente in forma di Tango, di habanera, di milonga.

Non so perché, ma credo che avessero questi ritmi nell’anima. Il ligure che s’improvvisava cantore pensava in forma di Tango, forse perché il suo andamento ritmico già faceva parte della sua natura. Basti pensare che le regole del Tango, inteso come genere musicale e come danza, furono codificate nei peringundines, termine genovese che indicava i locali da ballo della Boca. Proprio alla Boca, quartiere dei genovesi, pare sia stato ballato il primo Tango.

Difficile ignorare, quindi, che i genovesi siano stati, probabilmente, i genitori naturali di una creatura la cui paternità ufficiale è stata attribuita agli argentini. Basterebbe a legittimare questa ipotesi la testimonianza del grande scrittore argentino Borges, che in Evaristo Carriego ribadisce l’influenza degli immigrati genovesi sullo sviluppo ma anche sulla degenerazione del Tango e scrive che «i vecchi criollos che inventarono il Tango si chiamavano Bevilacqua, Greco, De Bassi…».

Di certo gli argentini hanno avuto il merito di restituire a tutti il Tango, compiuto e codificato. Ma tanti altri, provenienti da luoghi diversi, alla ricerca del proprio posto nel mondo, trascinandosi dietro nelle valigie scalcinate ricordi, dialetti, storie, balli e canti popolari, speranze e dolori, hanno battuto le strade della musica confluite poi in una sola, quella del Tango così come lo conosciamo oggi. E non c’è dubbio che, tra queste, l’immensa distesa di mare che dal porto di Genova porta a Buenos Aires sia stata la più trafficata.

“Tango” è una parola che vibra ancor prima di essere danzata. Il suo suono ha l’eco di un tamburo lontano, di un battito che chiama, di un ritmo che unisce. Ma da dove viene davvero? Potrebbe essere una parola che viene dalle lingue dell’Africa meridionale dove “tango” significa insieme — un riferimento perfetto a quella connessione fisica ed emotiva che rende il tango un abbraccio vivente. Alcuni studiosi lo collegano al latino, dove “tangere” significa toccare, evocando il contatto profondo tra i corpi e tra le anime.

Qualunque sia la sua vera origine, il termine “tango” porta con sé un significato profondo: unione, contatto, intimità. È la parola che batte all’unisono con il cuore di chi danza, di chi ascolta, di chi ricorda. È il nome di un linguaggio che si parla senza voce, ma che sa farsi sentire ovunque nel mondo.

Inizialmente, il tango argentino veniva ballato nelle case degli immigrati, nei conventillos e nei bordelli. Presto, però, fu scoperto dalla borghesia e si diffuse in Europa, dove fu inizialmente accolto con scetticismo per il suo contenuto sensuale. Parigi fu la prima capitale europea a innamorarsene. Il tango tornò in Argentina trasformato, pronto per entrare nei salotti e nei locali eleganti: le Milonghe, locali nati per i ballerini di Tango. Per anni era stato solo musica da ballo, ma nel 1917 qualcosa cambiò per sempre.

A Buenos Aires, nelle radio e nei caffè, risuonava una melodia diversa: Mi Noche Triste, interpretata da un giovane e affascinante cantante di nome Carlos Gardel. Quel brano segnò un’epoca. Scritto da Pascual Contursi su una melodia di Samuel Castriota, raccontava la storia di un uomo solo, abbandonato, che parlava alla casa vuota e al suo cuore spezzato. Fu la prima volta che il tango, da danza sensuale e improvvisata, si trasformò in una canzone che raccontava in maniera struggente, l’anima della gente, gli amori finiti, le nostalgie. Fu un punto di svolta. Il tango uscì dai bordelli e dalle sale da ballo per entrare nelle radio e nei teatri. E Gardel, con la sua voce vellutata e il suo fascino, divenne leggenda.

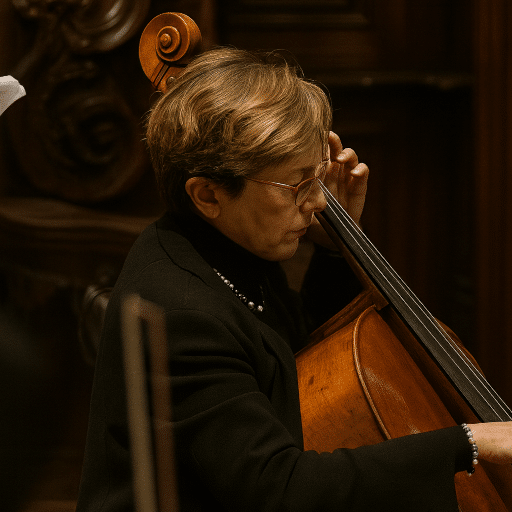

Il tango argentino non è solo un ballo: è anche musica e ogni suo strumento racconta una sfumatura dell’anima rioplatense.

Lo strumento più caratteristico è il bandoneón, una sorta di fisarmonica portata in Argentina dai marinai tedeschi. Nessuno avrebbe immaginato che quel piccolo strumento, nato per accompagnare le funzioni religiose in Europa, sarebbe diventato lo strumento iconico del tango con le sue note sospese, struggenti che sembrano imitare il respiro umano. Troviamo poi il violino — che piange e canta —, il pianoforte, che batte il ritmo con eleganza, la chitarra, che richiama le origini popolari, il contrabbasso, che sorregge tutto con la sua voce profonda.

Negli anni ’40, il tango raggiunge il massimo splendore: diventò colonna sonora della vita urbana, trasmesso in radio, ballato nei club e celebrato nelle canzoni. Negli anni ’50 e ’60, tra colpi di stato e dittatura militare, il tango visse un momento difficile ma non scomparve: artisti e ballerini lo portarono all’estero, mantenendolo vivo. Con Astor Piazzolla, il tango si trasformò anche musicalmente. Il suo stile, più classico e moderno, aprì la strada a nuove sperimentazioni come il tango elettronico di Gotan Project e Bajofondo.

Il tango ha trovato spazio anche nel cinema. Film come “Tango” di Carlos Saura o “Scent of a Woman” con Al Pacino hanno acceso i riflettori sul tango come arte visiva e narrativa. Dopo il declino degli anni ’50 e ’60, il tango rinasce a partire dagli anni ’80 grazie al lavoro di ballerini, musicisti e appassionati in tutto il mondo.

Oggi, il tango argentino è riconosciuto come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dall’UNESCO.