La storia degli hashtag

Dal simbolo “cancelletto” alla lingua globale del web

Come un segno di punteggiatura è diventato il cuore pulsante della comunicazione digitale, dai forum ai social network, cambiando per sempre il modo in cui parliamo online.

C’era una volta il cancelletto. Un simbolo di tastiera usato raramente, relegato alle rubriche telefoniche od alle note musicali. Poi, in un giorno d’estate del 2007, quel piccolo segno grafico è diventato una porta d’accesso ad una nuova forma di linguaggio, a metà strada tra l’etichetta ed il megafono collettivo. Da allora, l’hashtag è entrato nel lessico comune, trasformandosi in uno strumento di organizzazione, protesta, marketing ed identità culturale.

Ma come è successo? Chi ha avuto l’idea? E perché un simbolo così semplice è riuscito a ridefinire il modo in cui pensiamo e comunichiamo sul web?

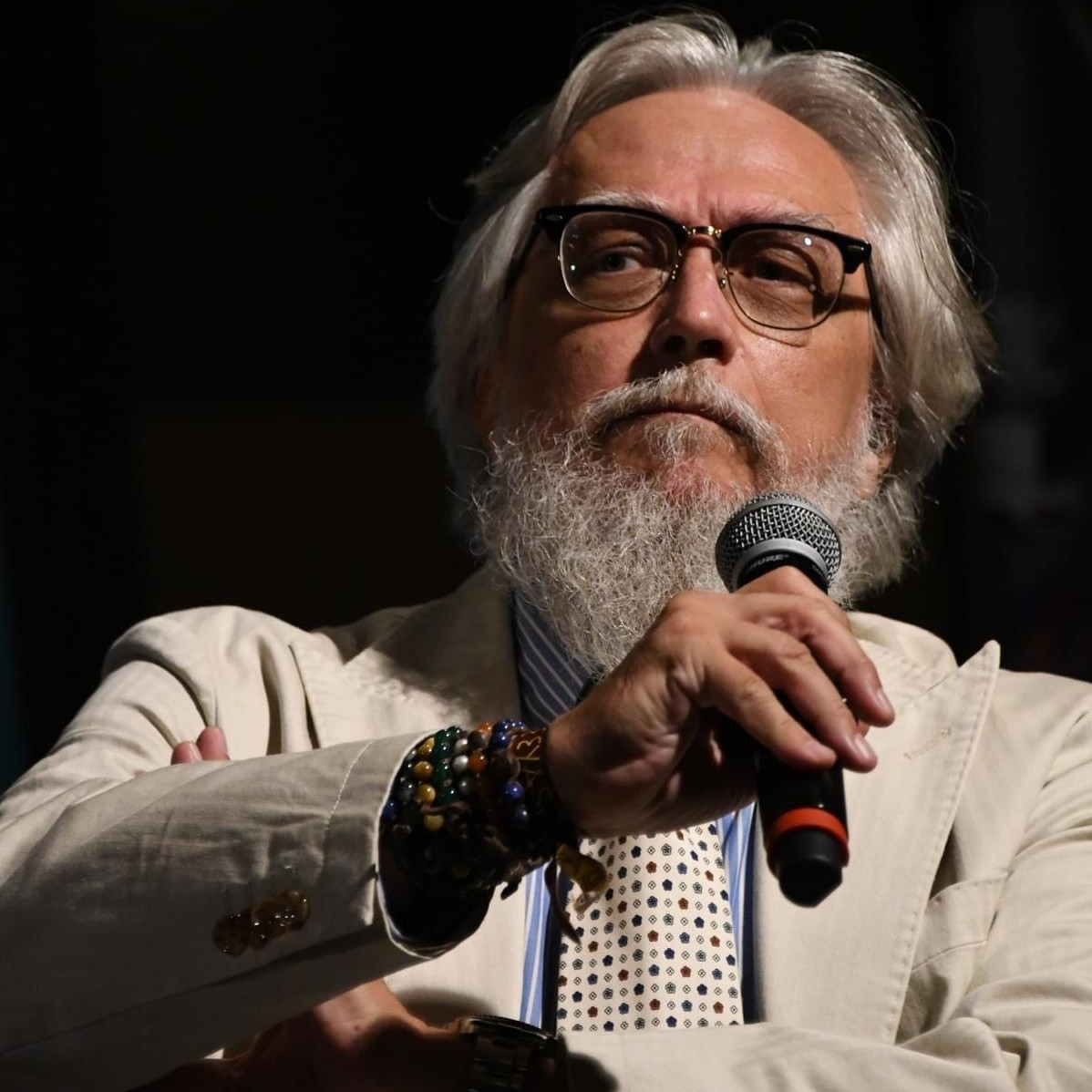

La nascita ufficiale dell’hashtag viene fatta risalire al 23 agosto 2007, quando Chris Messina, un designer ed attivista della Silicon Valley, scrisse su Twitter una frase destinata a entrare nella storia:

“How do you feel about using # (pound) for groups? Like #barcamp [msg]?”

In italiano: “Cosa ne pensate di usare il # (cancelletto) per creare gruppi? Tipo #barcamp?”.

L’idea era semplice ma geniale: utilizzare il simbolo # per contrassegnare parole chiave, così da permettere agli utenti di ritrovare facilmente messaggi sullo stesso argomento. All’inizio, però, Twitter non accolse la proposta. I fondatori della piattaforma ritenevano che gli utenti “non avrebbero mai usato quel tipo di sintassi tecnica”.

Eppure, fu proprio la comunità degli utenti a dimostrare il contrario. Durante gli incendi in California nell’ottobre 2007, molti twittarono aggiornamenti con il tag #sandiegofire, rendendo evidente il potenziale del sistema: il simbolo “#” trasformò il flusso caotico dei tweet in una rete di informazioni ordinate ed accessibili. Da quel momento, gli hashtag divennero uno strumento spontaneo di coordinamento e racconto collettivo.

Nel 2009, Twitter riconobbe ufficialmente gli hashtag, rendendoli cliccabili. Fu un passaggio cruciale: per la prima volta, le parole precedute da “#” diventavano link diretti a tutte le conversazioni correlate. Un cambiamento che introdusse una forma inedita di ipertesto sociale: non più solo collegamenti tra siti, ma collegamenti tra persone ed idee. L’hashtag diventava una porta d’accesso a comunità tematiche, campagne e movimenti culturali.

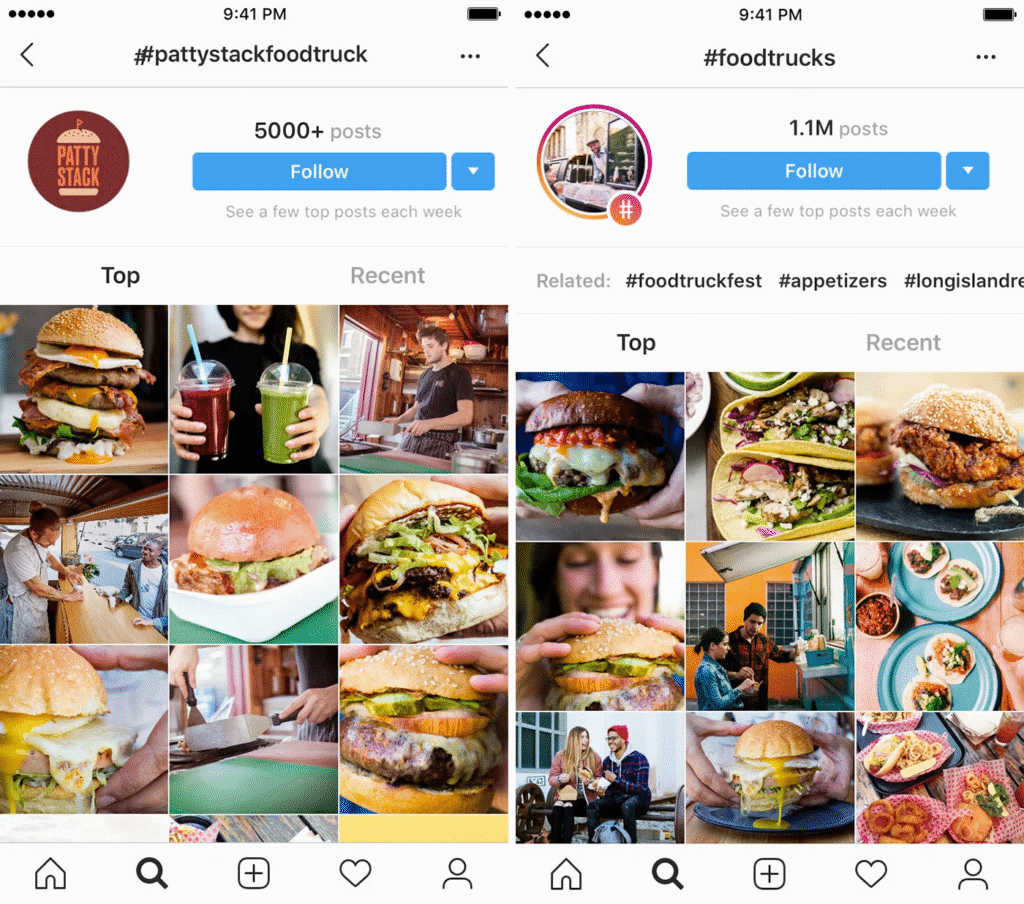

La funzione si diffuse rapidamente: Instagram la rese parte integrante del suo sistema di scoperta; Facebook, più tardi, la adottò per non restare indietro; LinkedIn, TikTok e persino YouTube ne fecero uno strumento di categorizzazione dei contenuti. Nel giro di pochi anni, il cancelletto era diventato globale, “parlato” da miliardi di utenti e capace di unire lingue e culture diverse in un linguaggio comune.

Con il tempo, l’hashtag ha smesso di essere solo un’etichetta per assumere le connotazioni di gesto politico, sociale e culturale. Basti pensare a campagne quali:

- #BlackLivesMatter, nata nel 2013 dopo l’uccisione di Trayvon Martin;

- #MeToo, che dal 2017 ha acceso i riflettori sugli abusi e le molestie nel mondo del lavoro;

- #FridaysForFuture, che ha dato voce alla generazione di Greta Thunberg;

- #JeSuisCharlie, usato in tutto il mondo dopo l’attentato alla redazione di Charlie Hebdo nel 2015.

In simili casi, l’hashtag non è solo una parola preceduta da un segno: è una bandiera digitale, un modo per prendere posizione, per unirsi ad una causa, per raccontare l’appartenenza ad un’idea. Da strumento tecnico a simbolo identitario, il passo è stato breve. Gli hashtag sono diventati il collante delle mobilitazioni contemporanee, capaci di organizzare proteste, diffondere messaggi, e creare solidarietà in tempo reale.

Con il passare degli anni, gli utenti hanno cominciato ad usare gli hashtag anche in modo creativo, ironico o narrativo. Non servono più soltanto a classificare i contenuti, ma anche a commentarli. Un esempio tipico:

“Lunedì mattina. Caffè doppio. #Aiuto #NonCeLaPossoFare”

Qui, gli hashtag non servono ad organizzare una discussione globale, ma a colorare di tono emotivo il messaggio, come se fossero la “punteggiatura” dell’era digitale. Sono la traduzione testuale di un sorriso od un’occhiata ironica. In questo senso, l’hashtag è diventato una forma di metalinguaggio: un modo per commentare se stessi, per creare un secondo livello di significato. È una nuova grammatica della rete, dove il segno “#” sostituisce la voce, il tono ed il contesto.

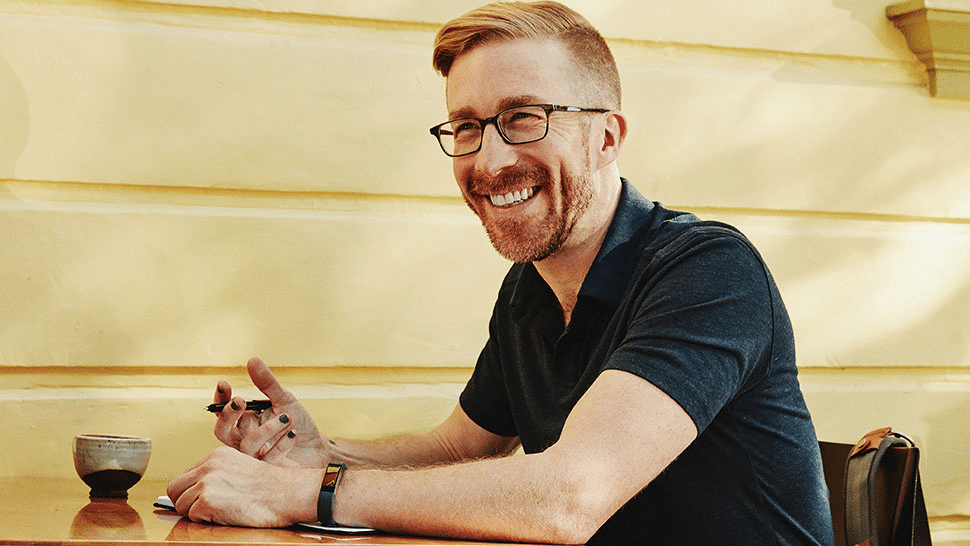

Naturalmente, il mondo del marketing non è rimasto a guardare.

Fin dai primi anni 2010, le aziende hanno capito che gli hashtag potevano diventare strumenti potenti di brand awareness (notorietà / consapevolezza del marchio) e viralità.

Campagne quali #ShareACoke di Coca-Cola o #LikeAGirl di Always hanno dimostrato che un buon hashtag poteva trasformarsi in un movimento globale, capace di generare milioni di interazioni e contenuti spontanei.

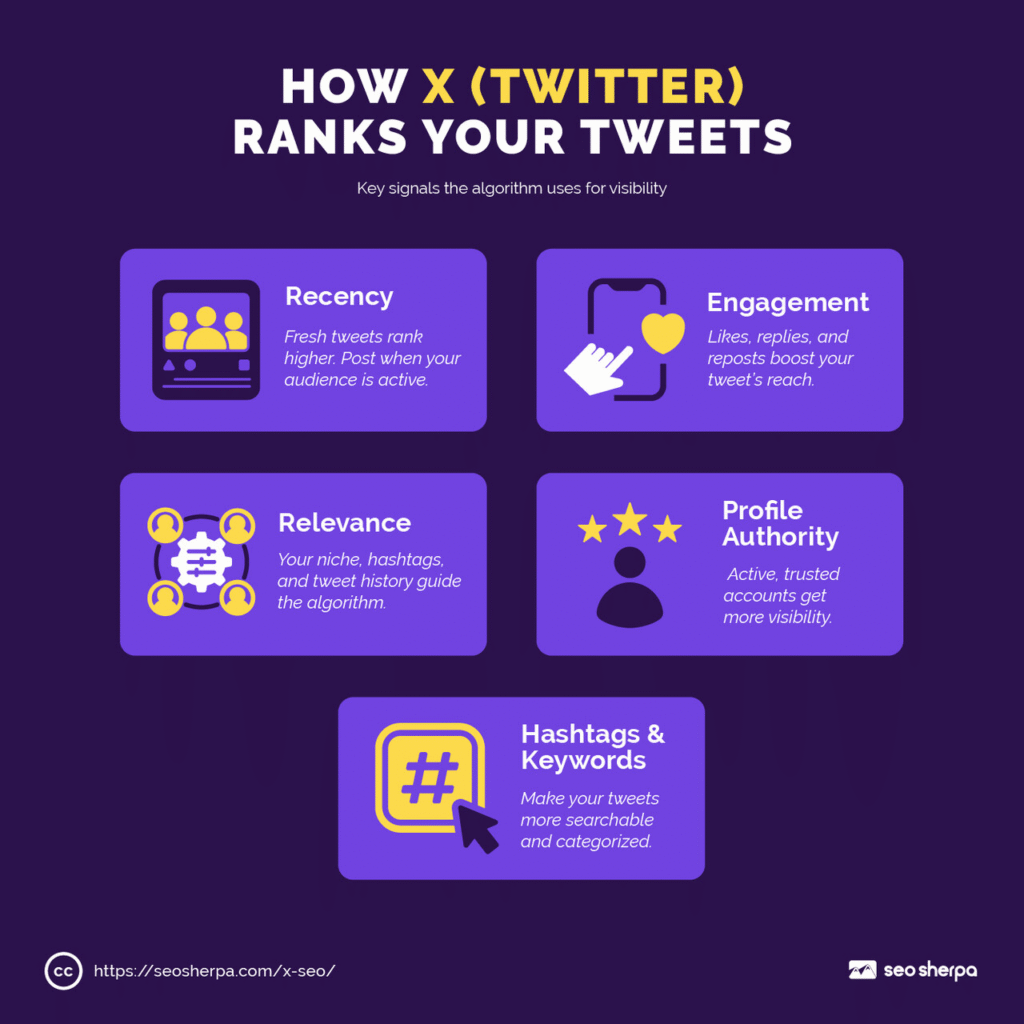

Oggi, i social media manager studiano con attenzione le dinamiche degli hashtag: l’equilibrio tra popolarità e specificità, il numero ottimale da usare per piattaforma (su Instagram, per esempio, si consiglia tra 5 e 10), e persino la posizione migliore nel testo del post. Nasce così una vera e propria scienza dell’hashtag, fatta di analisi di tendenze, algoritmi di visibilità e strategie di engagement (coinvolgimento). Ma con la professionalizzazione del fenomeno, si affaccia anche il rischio della saturazione: troppi hashtag, troppo simili, spesso svuotati di significato.

Ogni rivoluzione linguistica porta con sé una controreazione.

Se all’inizio l’hashtag era sinonimo di partecipazione e scoperta, col tempo è diventato anche strumento di abuso e manipolazione. Gli hashtag possono essere usati per fare spam, diffondere fake news o manipolare l’opinione pubblica. Bot e campagne coordinate creano falsi trend (tendenze) per orientare il dibattito politico o commerciale.

L’uso eccessivo di hashtag ha inoltre spesso l’effetto opposto a quello desiderato: invece di favorire la visibilità, rende i contenuti generici e poco autentici. Molti utenti già oggi preferiscono post più “puliti”, con pochi hashtag mirati e coerenti, a dimostrazione di una maturazione nel linguaggio digitale.

Dietro l’apparente libertà degli hashtag, si nasconde un aspetto meno visibile: il ruolo degli algoritmi. Le piattaforme social decidono quali hashtag mostrare, quali rendere virali, quali “oscurare”. La visibilità non è più soltanto frutto della partecipazione collettiva, ma anche di scelte tecnologiche e commerciali. Instagram, per esempio, ha introdotto sistemi di moderazione automatica che limitano la diffusione di hashtag associati a contenuti sensibili o potenzialmente pericolosi. Twitter (oggi X) e TikTok usano algoritmi predittivi per determinare quali hashtag compariranno nella sezione “trend”, basandosi su parametri come frequenza, geolocalizzazione ed interazioni.

Di conseguenza, gli hashtag non sono più solo una forma di linguaggio, ma anche un campo di potere, dove si intrecciano libertà espressiva, censura e logiche di mercato.

Ogni hashtag racconta una storia.

In essi si condensano emozioni, eventi, tragedie e momenti di festa. Se digitassimo #COVID19 o #Lockdown, troveremmo miliardi di post che compongono una memoria collettiva digitale del nostro tempo.

In un certo senso, gli hashtag funzionano come archivi emozionali del web. Raccogliendo post, immagini, pensieri e commenti, diventano testimonianze di epoche, movimenti e stati d’animo. E proprio per questo, sono sempre più studiati anche da linguisti, sociologi ed antropologi digitali.

Negli ultimi anni, la funzione degli hashtag sta cambiando ancora.

Sui social di nuova generazione, come TikTok o Threads, il loro uso è meno esplicito ma più algoritmico. Non servono più necessariamente per “cercare” contenuti: servono piuttosto all’algoritmo per “classificarli” dietro le quinte. È l’epoca degli hashtag invisibili: non li scriviamo, ma le piattaforme li generano automaticamente analizzando testi, immagini e suoni. In altre parole, la logica dell’hashtag – organizzare, collegare, categorizzare – sopravvive anche quando il simbolo “#” scompare dalla vista.

Gli hashtag hanno ormai travalicato i confini del web.

Li troviamo nei titoli dei programmi televisivi (#Sanremo2024), nelle campagne politiche, nelle magliette, negli slogan pubblicitari. Persino nelle conversazioni orali, capita di sentir dire tra i giovani “hashtag verità” o “hashtag sarcasmo” come modo ironico per commentare qualcosa. È la dimostrazione che il linguaggio digitale ha contaminato la lingua parlata, fondendosi con i meccanismi dell’umorismo e dell’identità sociale. Il cancelletto è diventato una lente con cui guardiamo il mondo: un modo per sintetizzare pensieri complessi in una parola sola, racchiusa in un simbolo.

Gli hashtag non servono solo a comunicare: servono a definire chi siamo.

Usare certi tag significa posizionarsi, raccontare la propria appartenenza culturale od ideologica. È un modo per “entrare” in una comunità, anche solo per un istante. Un #BookTokker, un #Gamer, un #Foodie o un #MomLife non sono solo categorie di interesse: sono identità digitali, tribù del nuovo millennio. In un’epoca di frammentazione, l’hashtag diventa un collante sociale, un modo per dire: “io ci sono anche lì”.

Oggi l’hashtag si trova a un bivio.

Da un lato, sembra perdere la sua centralità nelle nuove piattaforme dove il contenuto è filtrato da intelligenze artificiali e sistemi di raccomandazione automatica. Dall’altro, il suo principio organizzativo continua ad influenzare il modo in cui pensiamo la comunicazione digitale. Forse, in futuro, non vedremo più i simboli “#” nelle didascalie, ma continueremo ad usarli senza saperlo.

Saranno gli algoritmi a “taggare” le nostre parole, trasformandole in metadati invisibili. In fondo, l’hashtag non è solo un segno grafico: è un’idea — quella di creare connessioni attraverso le parole.

La storia degli hashtag è anche la storia della rete stessa:

- dell’evoluzione da un web statico ad uno partecipativo

- del passaggio dalla scrittura individuale alla comunicazione collettiva

- della dicotomia continua tra spontaneità e controllo

Ogni epoca digitale ha i suoi linguaggi: negli anni Duemila furono le emoticon, poi arrivarono i memi, ora gli hashtag, domani forse le reazioni vocali od i simboli gestuali. Ma il fil rouge è sempre il medesimo: il bisogno umano di condividere ed appartenere.